近現代美術館として世界屈指の規模を誇るパリの「ポンピドゥー・センター」からすぐ近く。約800年前の中世の時代からその名を受け継ぐ「カンカンポワ通り」は今、現代アートギャラリーが立ち並ぶ小径として知られる。「Galerie Catherine Putman ギャラリー・カトリーヌ・プットマン」もそのひとつ。ディレクターであるエレオノール・シャタンさん(右)、コラボレーターのパスカリーヌ・ザリフィアンさん(左)の二人が運営するこのギャラリーは、ドローイングや各種版画、写真など、紙を媒体にした美術作品を扱う画廊としてパリでは一目置かれた存在だ。

現代アートといえば、伝統的な絵画や彫刻のスタイルにとどまらず、今やあらゆる素材、あらゆるメディアが使われ、パリでも有数のギャラリーがそうした作品を扱う。しかしここは「紙」という媒体、そしてアーティストという人間の手の動き、心の動きさえも見え隠れするようなドローイングや版画などの表現形態にこだわり続ける。

このギャラリーには数々の「巨匠」と呼ばれる現代美術家が作品を託してきた。たとえば現在ポンピドゥー・センターで大回顧展が開催されているドイツ人画家のゲオルグ・バゼリッツ。ベルギー現代美術の巨匠ピエール・アレシンスキー。日用品や廃物を集積した作品で知られるフランス人美術家アルマン。ドイツ・シュルレアリスム時代の大物美術家マックス・エルンスト。イギリス生まれの世界的彫刻家トニー・クラッグなど。欧米では、ギャラリーとアーティストは作品の販売に関して独占契約かそれに近い関係をとることが多いのだが、こうした現代美術家たちは大型作品を他のメインギャラリーに預けながらも、紙の作品はここでというケースが少なからずある。理由はなぜか。それを知るために、ギャラリーの歴史を少し紐解いてみたい。

写真左:ギャラリー創業者のジャック・プットマンと美術家ブラム・ヴァン・ヴェルデ(1979)/写真右:カトリーヌ・プットマン

1960年代、ベルギー出身のジャック・プットマンはフランスで美術批評家、文筆家として活躍していた。彼は数多くの美術家たちと交流を持ち、ドローイングや版画などの作品集出版を手がけるようになる。ちょうどその頃フランスの百貨店「プリジュニック」が、まだ一般には愛好家の少なかったアートを広めようと《すべての人にアートを》というキャンペーンを打ち出し、そのプロデューサーとして招かれたのがジャック・プットマンだった。それまでは百貨店が絵画の複製などを販売することはあったが、彼と「プリジュニック」には「本物の現代アート作品を人々に届けたい」というこだわりがあった。

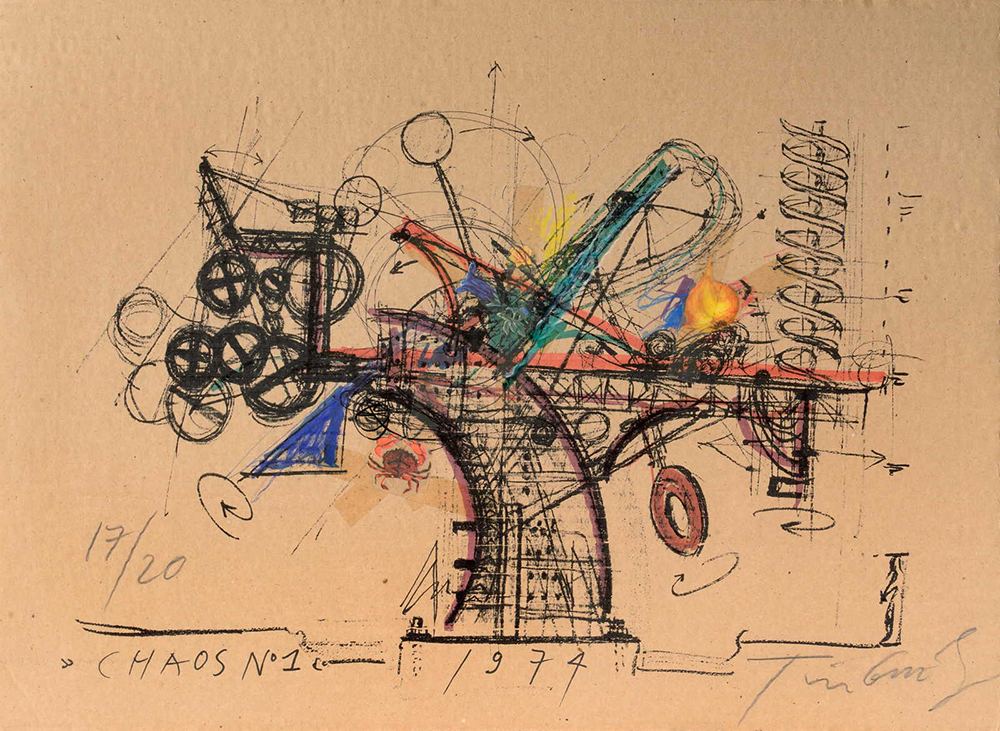

彼は人脈を活かし、美術界で名のあるアーティストたちのリトグラフ、エッチングなど版画のエディション作品を依頼し、人々の手に届きやすい価格で提供することを提案する。キャンペーンは人気を博してシリーズ化され、上記の作家やニキ・ド・サンファル、クリスト、ジャン・ティンゲリー、ブラム・ヴァン・ヴェルデなど錚々たる作家が名を連ねた。それは、フランスの美術界に新風をもたらす出来事だったと言っていい。ジャック・プットマンは1974年に作品販売と出版を手がける会社を設立。妻のカトリーヌがここに加わり、のちのギャラリーへとつながる歴史の始まりとなる。

それは世界的にも現代アートが一般に広まっていく時代だった。軽量な「紙」の作品は取り扱いやすく、彼らはフランス、ヨーロッパはもとより日本のバイヤーなどとも作品の取引を始める。さらに1990年代にかけてはアートバーゼル、FIACなど国際アートフェアにも参画し、この分野での第一人者として知られるようになっていった。1994年にジャック・プットマンが他界したあとは、妻のカトリーヌ・プットマンがその活動を一手に引き受け、2005年に「ギャラリー・カトリーヌ・プットマン」としてカンカンポワ通りにスペースを開く。このときアシスタントとして加わったのが、大学で美術史と法律を修め、社会に出たばかりのエレオノールさんだ。

「カトリーヌ・プットマンとの出会いは運命的でした。二人きりの仕事場で彼女は本当に多くのことを教えてくれたんです。大学での私の論文がベルギーの現代美術家ピエール・アレシンスキーをテーマにしていたので、彼と共に仕事をし、友人として交流してきたこのギャラリーの創始者と一緒できるなんて光栄でした。ベルギーでの滞在、研究の思い出、そのすべての経験がここに集約されていると感じたものです」

誰もが入ってこられる路面に店舗を置くのでなく、パリの中心部にありながらもあえて建物の2階という隠れ家のようなロケーション。それは、ジャックとカトリーヌが時間をかけて築いてきたアーティストやコレクターとの穏やかで親密な関係を映したものでもあった。カトリーヌとエレオノールさんは、それまで美術史上あまり重きがおかれてこなかった「ドローイング」の魅力に光をあて、アーティストのオリジナリティや力量、私的な側面が垣間見える新たなジャンル「コンテンポラリー・ドローイング」として紹介。ギャラリーが大事にしてきた「紙」メディアへの専門性をさらに一歩踏み込んだ領域まで展開していった。

ところが2009年、カトリーヌ・プットマンが急逝する。

「カトリーヌはまだ59歳で、彼女自身も何が起きたかわからないままあっという間に逝ってしまったんです。私ももちろん心の準備など全くできてませんでした」

当時エレオノールさんは28歳。茫然としながらも彼女は、ギャラリーの行く末についてカトリーヌの家族、所属の作家や昔からの顧客などと話し合う。皆は口々に「続けてみないか」と言ってくれた。のしかかる歴史の重みと経営という重責。単にギャラリーを開けるだけでなく実績も上げなくてはいけない。しかも2008年のリーマンショック後で、アート界には逆風が吹いていた。

「最初は本当に大変で、ただただ無我夢中でした。自分が引っ張っていったというより、周囲の人達に見守られつつ、創りあげられてきたギャラリーの礎を後世に伝えるという一心でやっていた気がします」

新たに入れたスタッフはほどなくイタリアへ移住。そのタイミングで、アート界で別の仕事をしていた友人のパスカリーヌさんが、次の仕事を探していた。それならばとコラボレーターとして迎え、そこから現在につながる二人体制が始まった。

パスカリーヌさんは、美術系の専門学校を修了したあと「ART PARIS(アート・パリ)」という国際的に知られるアートフェアの立ち上げと運営に10年関わってきた。その後、自らオンラインの写真専門ギャラリーを創設するなど、アートのプロモーションやコミュニケーションに精通している。

2012年にこの二人体制が始まってちょうど10年。アーティストやコレクターとのやりとり、メディア、ジャーナリストに向けた宣伝、美術館やアートセンターなどとの関係づくり、展示の企画と設営、作品管理に発送、アートフェアの参加など、多岐にわたるギャラリーの仕事をすべて二人の協働でこなす。

「大きなギャラリーなら、たとえば15人体制で職務を振り分ける、というやり方もあるけれど、私たちはギャラリーの仕事すべてを二人でやっています。正直大変だけれど、その《すべてに関わる》ということこそが面白く、やりがいがあるんです。細かなところではそれぞれの強みを活かしつつ、ギャラリーに関わるすべてのことを二人で議論し、共有している。そうすればどちらかが休みをとるときも問題なくスムーズに業務ができますし、対等に意見を出し合えます」

ギャラリストの仕事は、アートを創る人とそれを手にしたい人をつなぐ役割。アーティストのこと、顧客のこと、どちらもわかっていればこそ、価値ある作品を信頼される形で良き相手に届けることができる、ということなのだろう。しかしその信頼を築くことは一朝一夕にはできない。

「気に入った作家を見つけたからと一回きりの展示をするのではなく、作家と共に歩み、長いつきあいをしていくことで生まれる関係を大切にしたいですね。時には作品について『こうしてみたら』と作家にさりげなく提案をしてみることもありますが、そうするとそれについて作家が考え、その上をゆくアイデアで応えてくれて新しい作風が生まれたりもする。信頼の積み重ねがなければそれは成り立たないと思います」

ギャラリストとしてこうした作家との共鳴を大切にするエレオノールさんとパスカリーヌさん。二人の視線は今、先述した歴代の美術家たちに加えて、新世代のコンテンポラリー・ドローイング作家にも向けられている。

「かつてドローイングは絵画や彫刻など作品を創るための素描(デッサン)という立ち位置でした。それが、この15年くらいで大きく評価が高まってきたと思います。2000年代に入り、コレクターのあいだで即興性や作家の手の動きの痕跡を伝えるようなドローイングの独自性に目を向ける人が出てきて、またアーティストの側もドローイングそのものに重きを置き始めた。ドローイングならば大きなアトリエも必要なく、表現の自由度も高い。鉛筆や木炭だけでなく、フェルトペンやボールペン、インク、糸やカッター、中には「埃」まで、創造性を表現するために使う素材も実験的で多様化してきた。他のジャンルとは違うそうした新鮮な変化に、作品を観る側も興味を持ち始めているのです」

エレオノールさんは言う。「このギャラリーの好きなところは、設立当初の頃の版画、エディション作品から、新時代のコンテンポラリー・ドローイング、若いアーティストとの出会いまで、どれもが個性的でありながらすべてがひと連なり、ひとつの精神(エスプリ)として調和していること。その点には私たちも常に気を使いますし、妥協しません」

今年2022年は、ギャラリーの系譜に名を連ねてきた作家を振り返る展覧会とともに、新しい才能に目を向けた動きも加速させていくという。その伝統と革新の絶妙な調和の中で、一本の線のような揺るぎない歴史が受け継がれていく。

(文・写真)杉浦岳史/パリ在住ライター

コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年よりArt Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。

-7.png)

-4.png)