「アート」とそれを作るための「素材」は、切っても切り離せない関係にある。私たちのように作品を「観る」側にとっては多くの場合、絵画か彫刻か写真か、といったいわゆる「メディア」の違いが気になるが、作家にとっては「何を表現するのか」と同じくらいに「何で作るか」がとても重要だ。それぞれの素材には特性があって、できること、できないことがあり、特にディテールの表現では大きな差が生まれる。そして素材にはそれが使われてきた歴史があり、時には思い描いたイメージを形にするために、他の誰も使っていない新しい素材が使われることもある。

パリを拠点に活動する美術家、盛圭太さんの場合は、それが「糸」だった。

盛さんは、現代アートの世界では「ドローイング」のアーティストとして知られる。パリで開催される国際アートフェア「Drawing Now ! ドローイング・ナウ」では所属するギャラリーを通じて毎年のように出品・展示され、2017年に扉を開いたパリのアートセンター「Drawing Lab. ドローイング・ラボ」のオープニング個展作家に抜擢されたのも彼だった。

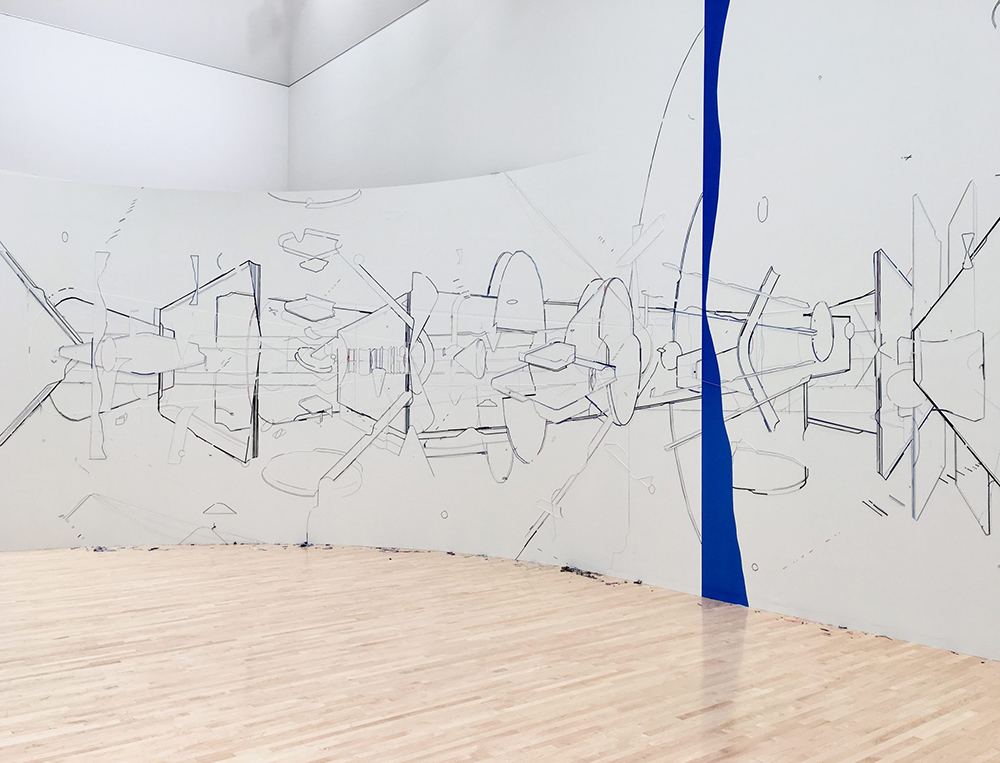

ドローイングとは一般的には「線画」のこと。すぐに思い出すのは鉛筆や木炭、ペンなどで描かれる絵だが、近年はその概念が広がり、アーティストの所作が生みだす「線」によるさまざまな表現がドローイングと捉えられる。たとえば手で書いた言葉や、カッターで入れた切り込みのラインさえもドローイングである、というように。ホット・グルーガンというピストルのような道具で糊を溶かしながら糸を留めつけて「線」を生みだしていく盛圭太さんの表現は、まさにこの拡張されたドローイングのジャンルにあたる。

「糸は日本の美大(多摩美術大学)にいた頃から扱っていた素材で、すぐに手に入ってしかも軽い、変容が容易であるといったことから使ったのが始まりです。大学の時に【ある空間を30%小さくした空間をその空間の中に作る】という課題で制作を試みたことがあって、このとき縮尺を測るために糸を空間の中に張ったんです。それがどうにもうまく行かなくて、その線をバサバサとハサミで切ったら、床に散乱した。その様子を見て『これだ!』と思ったんです。途切れて散在した糸くずから謎の光景が現れて、それまでに見た鉛筆やペンで描くのとはまったく違う“線”がそこにありました。その得体の知れない何かをその形のまま留めておこうと、糊とかで床にくっつけていったんです。それを繰り返しているうちに作品が生まれ、糊がグルーガンになったという経緯があります」

「糸を使い、手を動かすと、自分でも得体の知れないイメージが生まれていく。当時はなぜかはわからないけれど、手を動かしていくうちに自然と何かができてしまう感覚があった」と語る盛さん。彼は子供の頃から誰に勧められるでもなくアートが好きで、『少年ジャンプ』ではなく学校の図書館で美術書を眺め、彫刻家ヘンリー・ムーアが作りだす作品の「穴」に一人ひそかにときめいていたという生粋の美術家だ。糸が生みだす「線」との出会いは、そんな彼が直感的に自分の表現したい「何か」をつかんだ瞬間といえるのかもしれない。

多摩美術大学では彫刻科で「諸材料専攻」に在籍した。そこは国際的な視野でアートを見つめる、当時の日本では数少ない場所だったという。現在この大学の学長を務める建畠晢(たてはたあきら)教授から直接、知見と示唆を与えられる中で、コンテンポラリーアートとは何かを吸収し、少しずつ作品づくりに言葉が与えられ、コンセプトが醸成されていく。

そして2004年に大学を卒業すると同時に、文化庁の新進芸術家海外研修員に選抜され渡仏。パリ国立美術学校に在籍したのち、パリ第VIII大学大学院美術研究科先端芸術を修了。アーティストへの階段を徐々に登っていくことになる。芸術家になるためにパリへ、というのは王道にも見えるが、彼からはもう少し突っ込んだ話が聞けた。

「なぜパリだったんでしょうね・・・一つは、『個人』ではできないことがあるということでしょうか。(芸術を支えるベースには)文化とか風習とか『個人』の力ではどうにもならないものがあって、フランスは何百年もかけて人々が汗水流して創りあげた芸術の『インフラ』が揃っています。僕たち個人が生きている時間は限られているので、そのベースの部分で葛藤する時間がもったいなかった。美術家を名乗ってもごく普通に受け入れてくれる土壌で、すぐに作品を作りたかったという思いがあったのかもしれません」

子供の頃に夢中になった美術書で、写真だけで見ていた名作がすぐ目の前にあるという環境。アートを生み出し、それを研究する第一線でなければ得られない刺激。パリの大学院でアートの理論を学んでいきながら、自分の作品制作という行為の意味づけが少しずつ進んでいく。

こうして自分を高める最中に起きた2011年の東日本大震災は、彼に大きな衝撃を与えたという。祖国の風景が壊れる瞬間を、遠く離れた海外からただ見つめるしかない経験。かつて日本の美大時代に糸で作った作品のなかに、高度な機能性を形にした構造物が壊れていくような不思議なイメージが自分から生まれたことを思い出した。

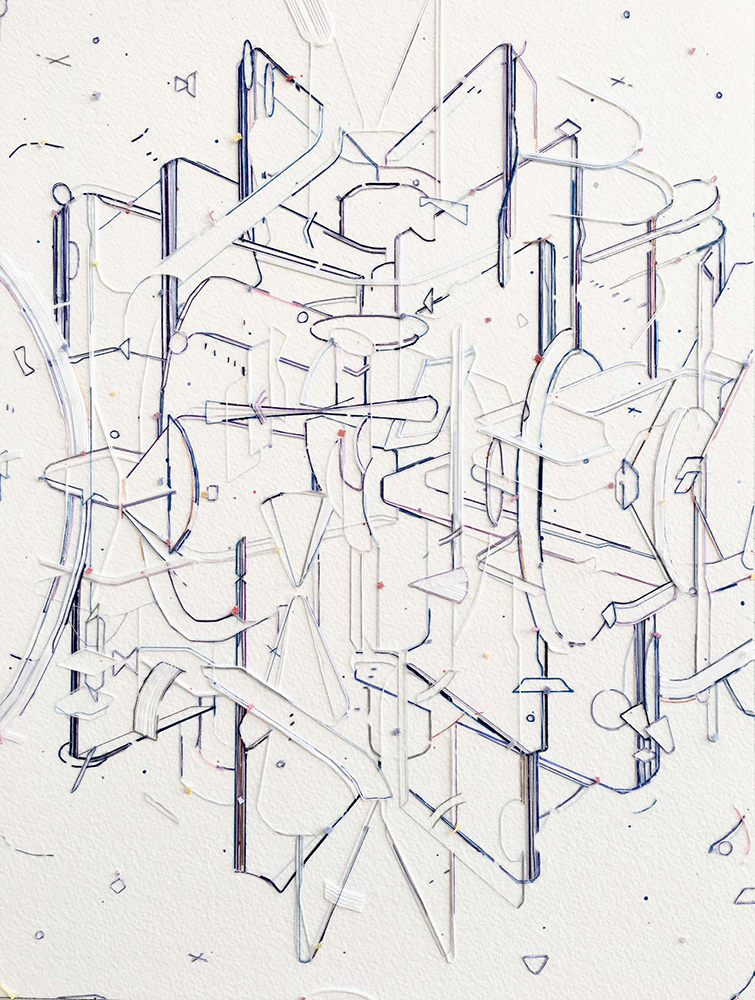

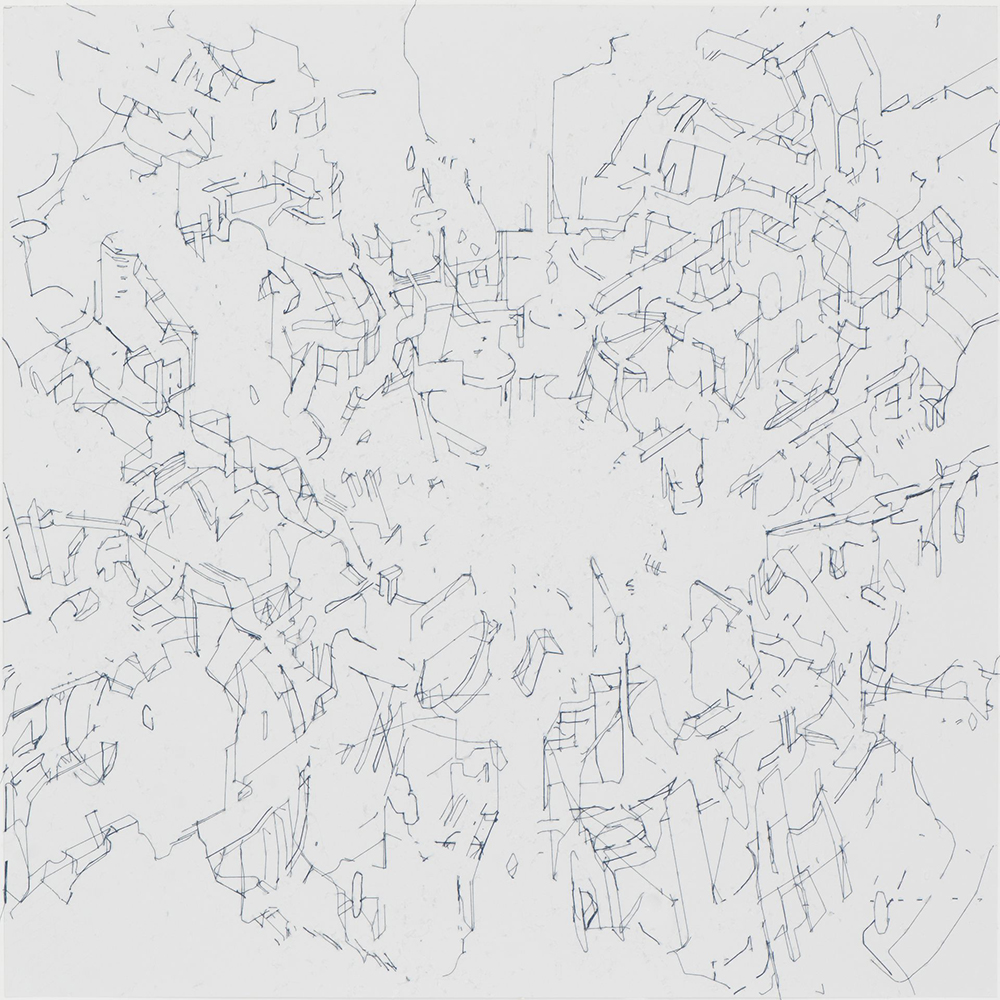

そんな彼が受けた影響のすべてが要素となって生まれたのが、今につづく彼の作品シリーズ「Bug report」(バグ・レポート)だ。

「Bug report」とは、その名の通りソフトウェアにバグ(不具合)が生じたときの「報告書」を意味する。創作の中で現れてくる糸の絡みや断絶という小さなエラー。彼の作品には、架空の建築や構造物を思わせるイメージが多く見られるが、彼の直感に基づいて下絵なしに次々と生みだされていく線には、時間の経過とともに欠落する部分やズレが生じていく。

「Bug reportシリーズというのは、直線とかシステマチックな線で構成されていくんですが、創作で現れるそうした小さなエラーが、やがてイメージ全体のイニシアティブをとっていく、ということなんです。僕はそうした小さなエラーとか偶然性を、システマチックな線の中で排除していこうと意識するんですが、システムが高度になればなるほど、エラーが現れる頻度が高まり、顕著なものになっていきます」

作家が意図的に表現したわけではないが、それらのイメージはまるで高度に機能化した現代社会に時々現れるほころびのようにも見える。初めは小さかったほころびが顕在化し、修復されたりもするが、時にそれは決定的な破壊をもたらす。どこかもろく、危うい、微妙な均衡の中で成立する美学。フランスでは彼の作品を、18世紀イタリアの画家ピラネージが描いた美しくもはかないローマの廃墟のイメージになぞらえる批評家もいる。

こうして、ハサミで切り刻んだ糸を留めつけることから生まれた「新しいドローイング」は意味を与えられ、結晶化されて「世に出せる」状態になり、盛圭太さんはアーティストとしてデビューする。

「実は、コンセプトが成立したら、美術家としてデビューするときにはこの『Bug report』で行こうと心の中ではずっと前から決めていたんです。それが結実するのに10年近くかかったというわけです。自分が描くイメージで何が起きているのかを突き詰めて、ようやくコンセプト・・・いわば自分にとっての『地図』のようなもの・・・を手に入れたんですね。足を踏み入れ、探索していくための『地図』です。目的地に辿りつくためにはまだまだ制作をし続けることが大事なんですが・・・。テクニック自体も独自に僕が編みだしたもので、どこにも線路がない状態。まだまだこれから新しいイメージが生まれる可能性がある。制作を続ける中に、日々新しい発見があります」

そして止むことのない彼の追究は続く。

「『Bug report』の根本に、<線>の起源は実は糸にあるんじゃないか、という思いがあります。英語のlineという言葉は『linen(リネン)』から来ていて、日本語でも「線」という漢字は「糸」の「泉」と書く。『text(言葉)』と『textile(テキスタイル)』には「織られたもの」という共通の語源があったりする。糸を織った服は人類にとって欠かせないものですが、糸って僕の中では『建材』のイメージがあって、糸が建材だとすれば、服は家。衣類は人間にとって最小限の家であるともいえます」

その言葉の通り、彼にとっての糸は今やその意味を拡張して、平面、空間の差を超えて線を描き、さらにはそれを身にまとう人間という存在とその行く末、世界とも言い換えられるような「システム」をも表現しようとする。そんな新しい線の表現は、もちろんドローイングの可能性をも拡張する。

「ドローイングの可能性というより、ドローイングそのものが可能性であり、拡張性であると捉えてもいいと思います。なぜなら、ドローイングというのはどこまでも『未完』で、完成から遠ざかるもの。作れば作るほどその可能性が広がる存在で、その先にある何かをつねに想像させるものだと考えているんです」

「僕はアーティストとしてはまだまだ駆け出しだと思っていて、今は「bug report」シリーズを通じて<下書き>をいっぱいしている最中。これからの作家活動の「基底」となる部分を作っている、という認識でいます。ドローイングは人の所作そのものが表現になるという点で、根源的な人間の創造領域に接続しやすいんですよね。「線」という非常にシンプルなものが生みだす計り知れない起爆力・・・それは僕の中では「興奮」に近いものがあります」

そう語る盛圭太さんは、国際的に活躍する美術家になった今も、美術にときめいた少年のままのような瞳をしている。まさに、彼そのものが可能性。彼が線を描けば描くほど美術の可能性が広がり、新しい美術史が書き込まれていく・・・。そんな未来を想像していると、見ているこちらもワクワクが止まらない。彼が拓いていく道を、これからも見つめていこうと思う。

盛圭太 作家ウェブサイト

(文)杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー

コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年よりArt Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。

-7.png)

-4.png)