パリから急行電車で1時間半ほどのノルマンディーの古都、ルーアン。そこはフランスを救った中世の英雄ジャンヌ・ダルクが火刑に処された街。そして印象派を代表する画家クロード・モネが愛し、描き続けた大聖堂がある街として世界中に知られる。

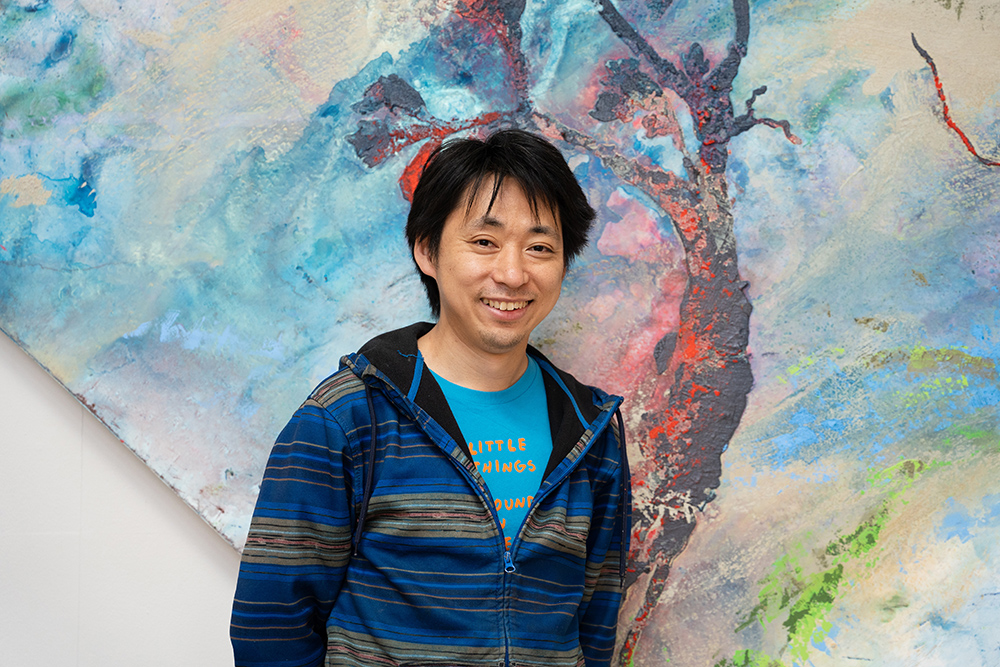

大聖堂と同じく、ルーアンのゴシック建築代表作として知られるのが1318年に建設が始まったサン=トゥアン修道院。フランスの歴史的記念物に指定されるこの修道院の壮大な教会で今年5月、ルーアンとパリを拠点に活動する日本人画家・犬丸暁(あきら)さんの個展《Cimes et Racines 梢と根》が開催された。

やわらかな光に満たされた教会の内部で枝や葉を伸ばし、あるいは根を張るようにシルエットを這わせていく植物たち。絵画を彩る無数の色は、ステンドグラスを透過した太陽の光の色と呼応して、一瞬ごとにその表情を変えていく。鮮やかな色の重なりあい、ざらざらした手触り感、ほとばしる絵具・・・。表面を燃やした焼け跡さえもある表現は時に荒々しく、それでいて繊細で詩的でもある。

視界に入るその風景だけでも展覧会と作品の美しさを感じることができるのだが、作家の話を聞くと、そこには想像しなかったさまざまな意味と、これまで辿ってきた活動の軌跡が込められていることがわかった。

抱き続けた、子ども時代の夢。

日本で幼稚園にいた頃から、お菓子屋さんか絵描きになろうと思っていたという犬丸さん。「でも僕がお菓子屋さんになりたいのはお菓子が食べたいからだ」と子供ながらにわかっていた彼は、自分は絵描きになりたいんだ、という静かな想いを抱きながら成長し、中学校時代には絵画教室に通った。父親の仕事がら幾度か海外に住んだこともあって芸術に親しんでいた家庭だったが「画家を目指したい」と言い出した息子には少し母親も心配して、絵画教室の先生に相談したのだという。先生の返答は「いまの日本で餓死する人はいないから」。その言葉に母親も「そうね」と安心した、というから両親の懐の深さが伝わってくる。

「高校から美術科のあるところに、と思ったんですが、画家を目指すことを承諾してくれた母に『世界を見る視野が狭くなってはいけない』と言われ普通科に行ったんです。いま思えば、確かにそのことが客観的に物事を見るきっかけになったかもしれなくて、ありがたかったと思ってます」

そして、絵画の基礎の訓練を重ねて武蔵野美術大学油絵学科に入学。その後、一人で出かけた初めての海外旅行でフランスを訪れ、「ここでやっていきたい」と思ったという。それは2007年頃のこと。当時、芸術の分野ではドイツやイギリスが現代アートの先端として注目されていたが、先端と言われるところに後から行ってもそのあとを追うことになってしまう。それよりも、ルネサンス期から美術の歴史を脈々と重ね、ヨーロッパの中でつねに時代の橋渡しを担ってきた「フランス」という国に興味が沸いた。

その頃、日本のアートシーンは浮世絵や漫画など日本独自のアートの文脈をベースにした村上隆や山口晃など、ネオ・ジャパニズムとも言えるブームが起きていた。それにあやかるかのように日本文化を打ち出すことがマストだ、というアート界の風潮にはやや違和感を感じたという。

「浮世絵や漫画は、日本人が最初にオリジナリティを見いだしたのでなく、海外の人々の視線で評価されたもので、自分から出たものではない。何かもっと自分の根っこになるものを見つけたい、掘り下げたいという想いがありました。フランスという国が美術の潮流をつなげてきたように、自然な流れで現代につながるものを自分の中で見つけたかった。だからその流れの中に自分を置いてみたい、と」

そう決意した彼は、武蔵野美術大学を卒業したその年にフランスへ渡る。語学の勉強をしながらリヨン美術大学の門を叩いたが成果につながらず、日本に帰らないといけないのだろうか・・・と思い始めたタイミングで、その後の人生を大きく変えることになる人物と出会った。美術評論家で出版やギャラリー活動などに携わるアラン・アヴィラさん。彼が「まだ願書が間に合うはず」と勧めてくれたのがルーアン美術大学だった。すぐにルーアンを訪れてみると、中世の納骨堂の建物をそのまま継承した建築遺産のようなキャンパスが心を強く惹きつけた。「脈々と受け継がれた歴史の中に自分の身をおいて制作したいというイメージにぴったり合致した」その想いが通じたのか、見事3年次からの編入が許可される。

造形的な美しさが優先される傾向がある日本の美大に対して、フランスではコンセプトを重視する。同じリンゴを描くのでも、日本なら「リンゴが好き」で通じるが、フランスはたとえばアダムとイヴの話を絡めたり、現代におけるリンゴの存在意義などが問われる。その差にたじろぐ留学生も多かったが、犬丸さんにとってはいい訓練になったと振り返る。

「僕の場合、日本の美大で基礎をしっかり磨いた上でフランスに来て『思考する力』を強化できたのがよかったと思います。コンセプトを考えることで自分の仕事を自分がどう解釈して次にどう進むかの『道標』にもなるし、なにより作品について『語る』ということを鍛えられました。思えば日本にいた頃から『思考遊び』みたいなことは好きだった気がします」

「光」をつかみたい、という想い。

「自分の根っこ」「制作の柱になる道標」は何か・・・こうした思考の中で辿りついたのが「虹」そして「光」だった。プリズム、電気的なイメージ、あるいは架け橋、この世とあの世をつなげる存在、そして触れられそうで触れられないもの・・・いろいろな意味で最初は「虹」に惹かれ、それはやがて「光」への興味になっていく。触れられないものを、どうしたら形にして、この手に触れることができるか。今につづく彼の表現の柱が見え始めた。

「デッサンはすべての基本だと思っていて、思考を重視するコンセプチュアルアートでもデッサンはするべきというのが僕の考え方。なぜかというとデッサンはただ写し取る技術ではなくて、物をどう認知するか、物を観察する目の訓練だと思うんです。そのデッサンをするときに僕が意識していたのは、むしろ物ではなくそれを照らしだす『光』のほうでした。フランスに来てイヴ・クライン(20世紀中期のフランスの美術家)にも影響を受けて、彼の物質、精神性、身体性へのこだわり、あるいは写し・型という概念にも興味があった。どうやったら光を物質として扱い、作品に使えるか。もし光が絵の具やインクみたいだったらどう表現できるかということを考えていて、子どもの頃に好きだったルーペを使って太陽光で焼くというアイデアを思いつきました。ルーペを使うのはただ『太陽光を集める』ことなのかと思っていたけれど、実はあれは太陽そのものが小さく映っているんですよね。写真機の原形のカメラ・オブスキュラみたいに。それを知ったときの衝撃的な記憶が残っていて、光の写しを取るというときにそのアイデアが自然に浮かんできたんです」

彼がこの手法を「Distillation solaire(太陽蒸留)」と呼ぶのは、それがただ単に紙を焼く行為ではなく、太陽から生まれた光を抽出し、光の痕跡を残すという意味合いがあるからにほかならない。

そして植物を描くのも、実はこの「光」の意味が関わっているという。今回の展覧会の作品に描かれた植物は、1888-91年にフランスで作られた植物標本集がもとになっているのだが、そこには標本を採集した年や日時が記されている。つまり植物はその瞬間の太陽の光を吸収しているということ。

彼は過去の植物が浴びた「光の粒子」のようなものがそこに残されていると感じ、130年前の光を取り出し、抽出するために、植物の型をつくり、絵に写し取る。「虹」への興味から出発した彼にとって「色彩」は光と同義語であり、色作りは光を物質化する大事な作業だ。丁寧に時間をかけ、時には蛍光色や銀、金など光に反応する素材を使い、さらに光が陰影を生みだすように表面に厚みを作る。すべてが「光」から始まり、「光」に集約されていく。

「『息をするように常に制作をしている』とか言いたいんですけど(笑)、制作するまで、動きだすまで時間がかかるタイプなんです。自分のためには作品は創れないと思う。展覧会とか、テーマが与えられるとか、誰かに作品を贈るとか、そういう外的な要因があるほうが僕は動ける。ただし一度動きだすとアドレナリンが出て、猛烈に描く。今回の展覧会も直前までひたすら描き続けました」

そういう彼だからこそ、学生時代に出会ったアラン・アヴィラさんの存在は大きかった。パリでギャラリー「AREA(アレア)」を経営し、美術出版活動をする彼は有望なアーティストを育てることにも熱心だ。パリとルーアンを行き来しながら、彼と「AREA」のスタッフに家族のように迎えられ、刺激を受けながらここまで育ててもらったという実感があるという。

「アランは言ってみれば『エコール(学派)』のような存在。アーティストとの距離がすごく近く『育てたい』という気持ちが強い人で、僕はその『門下生』だといってもいい。でも制作者として逃げていたり、なまけている部分があると引っぱたかれるような雰囲気もあって、それに自分は引き上げられてここまできた。逆に僕がその厳しさに耐えられた、と言えるかもしれません。どこか今までは身の丈以上の高い下駄を履かせてもらっている認識がありましたが、今回の大規模個展の制作を通じて自分も成長して、ようやくその下駄が良い具合に僕の身体にしっくりきたような気がします。これからも、アランとのような人との出会いや外からの要因に自分がどう反応するか、いかに化学変化を起こせるかに興味があるしワクワクする。だからこのままフランスという国で自然に流れに身を任せてみたいと思います」

幼少の頃から「絵描き」になりたいと思い、研鑽を重ね、いま異国の地で評価される犬丸暁さん。そんな生粋のアーティストである彼にとって「アート」とは何か、最後に聞いてみた。

「変な回答ですが『人間はすごく素敵な生命体だな』ということでしょうか(笑)。いま地球環境が危ぶまれて、エコロジーとか人間は地球の癌だとか、人間が人間自身のエゴに悩んでいたりしている。でも自分たちのエゴに気づいてそのエゴに苦しむのも人間ぐらいじゃないか、と思うんです。そういうエゴとか矛盾に苦しみながら、それでも美しいものを求めたり、高みに向けて何かを鍛錬したり追求したりする。そういう摩訶不思議な生命体が、自分の限界に近づこうとしたり、ある領域にまで行きつこうとあがいて、そこに辿りつきそうなものができたとき、人って感動するんだろうって。アートや音楽、スポーツ、料理、どんな分野でも同じです。それが『魂が震える』ってことになるんじゃないかと思います」

「人間をどんなに批判したところで、芸術は人間にしか創れません。花や自然は美しい、けれどそれを美しいと感動できるのも人間でしかない。人間がいなかったら誰がこの花の美しさに感動するのだろう?そしてその感動をまた何か別の形にしようとするのも人間です。僕もそういうものを目指したい」

触れられそうで触れられない「光」を、この手でつかみたい。その想いを常に抱き続けてきた彼の創作は、もしかしたら彼自身の心を震わせる高み、その領域に辿りつこうとする彼のアーティストとしての想いそのものなのかもしれない。人間をふくむすべての存在を包むような壮大なテーマに取り憑かれた彼の旅は、当面終わることはなさそうだ。

犬丸暁 Akira Inumaru

作家ウェブサイト

(文)杉浦岳史/パリ在住ライター

コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。2013年よりArt Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。パリ文化見聞録ポッドキャストラジオ「パリトレ」始めました。

-7.png)

-4.png)