あなたはもう、六本木・国立新美術館の「マティス 自由なフォルム」をご覧になっただろうか。2023年に上野の東京都美術館で開催されて大きな反響を呼んだ「マティス展」から約1年。これだけ近い時期に大規模なマティス展が同じ都市で続けて開かれることは世界的にも珍しい。それだけ日本におけるマティス人気を表しているとも言えるだろう。

昨年のマティス展と違うのは、巨匠アンリ・マティスが特に晩年、精力的に取り組んだ「切り紙絵」に焦点をあてた日本では初めての展覧会だということだ。

実は、画家であったマティスは晩年になって大病を患い、絵筆を持つのが難しくなったこともあり、新たな表現手法として「切り絵紙」を選んだ。それは芸術家人生をかけて、色とフォルム、線の探求に捧げてきた彼が、筆とカンヴァスの代わりにたどりついた “ハサミでデッサンする” という手法。それによってマティスは、それまでなかったような色彩とデッサンの新しい関係を生みだしたのだった。

本展では、マティスの切り紙絵のシンボルともいえる4.1×8.7mもの大作《花と果実》が日本で初めて公開されている。さらにはマティス芸術の集大成、フランス・ニース郊外のヴァンスに彼が最晩年に残した「ヴァンスのロザリオ礼拝堂」を体感できる空間まで再現した。国立新美術館の巨大なスペースだからこそできるこうした貴重な展示を見逃すわけにはいかない。

展覧会は、アンリ・マティスがこの「切り紙絵」の境地に向かっていく軌跡を、彼の人生を追いながらたどっていく。

最初のセクションでは、マティスの故郷であるフランス北部で描かれた作品や、彼を一躍有名にしたフォーヴィスム(野獣派)の時代へと移る頃に制作された作品が並ぶ。初めは法律家を目指したマティスだったが、体調を崩して病に倒れたときに母親から贈られた絵具箱を通じて芸術と出会う。彼が「私の最初の絵画」と語った作品《本のある静物》(1890年)も今回観ることができるが、この頃はまだどちらかといえば古典的な落ちついた色調だったことがわかる。

そんな彼に転機が訪れる。それは1898年に訪れた南フランスのトゥールーズやコルシカ島での滞在だった。同じフランスでも北部からやってきた彼に、南仏の光と色彩が衝撃的であったことは想像に難くない。眩しい光の輝きと空と海の碧は、マティスの作品に解放された色彩をプレゼントしたのだった。《フヌイエの家》(1898年)など南仏で描いた絵画から、フォーヴィスム全盛期の《マティス夫人の肖像》(1905年)へと至るその変化を、展示された作品から感じてみたい。

目に見える現実の色から離れ、批評家から「野獣(フォーヴ)」のようと評された激しい色づかいの「フォーヴィスム」の潮流は数年で落ちつきを見せる。しかし色彩の魅力に心奪われたマティスは、その後1917年のニース滞在をきっかけに、この地にアトリエを構え、転々としながら制作に励むようになる。いわゆる「ニース時代」の始まりだ。マティスにとってアトリエは、単なる創作の場ではなく絵画そのものの中心的な主題の一つになっていった。

ニースの海岸に近いシャルル=フェリックス広場のアパルトマンにあったアトリエは、マティスの代表的なモチーフである「オダリスク」(オスマン帝国時代のハレムでイスラムの君主に仕える女性)の絵画が生みだされた場所。彼は《赤い小箱のあるオダリスク》のように、モデルの官能的な曲線の身体を、幾何学的で平面的な背景に描くことで、主題が装飾の中で立体的に引き立つような表現を手に入れた。

ピアノを弾く人物を描いた1924年の《小さなピアニスト、青い服》もその一つ。この作品の背景には、アラブ風の格子出窓をモチーフにした赤い布が描かれているが、展覧会にはマティスが所有していたこの布の実物まで展示されている。

また同じ部屋には、マティスが《ロカイユ様式の肘掛け椅子》で描いた肘掛け椅子も絵画作品と共に展示。これらの装飾や家具をマティスが慈しみ、見つめていたと思うとどこか感慨深く、また彼がこれらのオブジェをどういう視点でとらえ、描こうとしたのかを想像することができてとても興味深い。

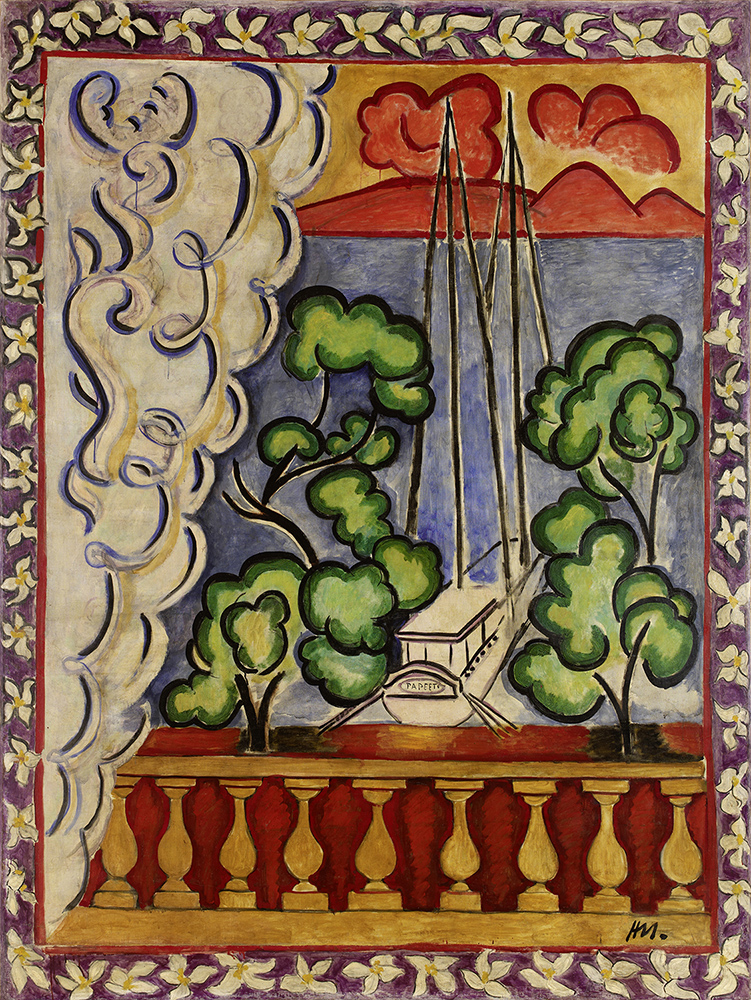

セクション3の「舞台装置から大型装飾へ」では、衣装デザイン、壁画、テキスタイルの領域におけるマティスの仕事に迫る。マティスの色彩とフォルムの追求は、やがて「切り紙絵」の技法へとつながっていくことになるが、《パペーテ ー タヒチ》などこの頃の仕事の幾つかにおいては、準備習作のためにこの技法が使われた。

そして1930年にはアメリカのコレクターであるアルバート・C・バーンズからバーンズ財団の装飾壁画の注文を受ける。巨大な壁面に描いた人物像は紆余曲折を経て完成し、後世に彼の代表的な作品になるのだが、この時も構図や色を考えるために、彼は「切り紙」を用いていた。

そこへまたも転機が訪れる。1941年、マティスは十二指腸がんを患い、二度の手術を受ける。余命宣告を受けながらもかろうじて命をつないだ彼は、車いす生活を余儀なくされ、長時間キャンバスに向かうことが難しくなった。50年も絵筆を握り続けてきた彼にとって、それがどれほどつらいことだったかは想像もつかないが、一方でそこから切り絵に移行したことで、マティスが新たな創造性を生みだすきっかけにもなった。

マティスは熟慮と試行を重ねた末に、アシスタントに色を塗ってもらった紙を自身の手でハサミで切り抜き、それらを組み合わせて自由な構図を創りあげるという切り絵の手法を編みだした。それまでは輪郭線を描く、つまりデッサンと色彩の調和をとることが非常に難しかったのが、色紙を切るという行為によって、彼は自分が理想とする色とかたちを同時に生みだすことができるようになったのだ。

こうしてマティスは、色彩とデッサンの関係を刷新することになる。切り紙絵を基にしたステンシルによる図版とテキストで構成される書物『ジャズ』など、それは印刷物やテキスタイルなどの表現にも適応しやすいものだった。

1946年、フランスのタペトスリー制作の拠点、ゴブラン製作所の依頼で《ポリネシア、海》と《ポリネシア、空》というタペストリー作品を、切り紙絵によるマケットを基に制作。ほかにも《ブルー・ヌード》の連作、《クレオールの踊り子》など代表作を次々と生みだしていく。絵具を離れ、まさに自由なフォルムを手に入れたこの時代のマティス作品には、ほんとうに生き生きとした魂の解放のようなものが感じられる。

切り紙絵の傑作ともいえる「ブルー・ヌード」の連作のうち、今回展示される《ブルー・ヌードIV》は、背景となる白い面に木炭による描線が多く残され、シリーズの中でもとりわけマティスがもっとも精魂を費やした痕跡が認められる。

試行錯誤の先に完成した作品は、その美しいブルーの色と相まって、鮮やかで洗練され、時代を超えて新しい。デフォルメされた身体の動き、濃淡の異なる切り紙が重ね合わせられることで、平面的でありながら人物のヴォリュームが感じられる。世界を魅了するマティスの造形感覚が存分に発揮された作品といえるだろう。

こうした中で作られたのが、今回初めて来日したマティスによる大型装飾の頂点とも評される《花と果実》だ。この作品はアメリカのブロディ夫妻からロサンゼルスの別荘の中庭におく巨大な装飾を注文されたマティスが、その準備習作の一つとして制作したもの。彼は下描きをすることなく、裁縫用の大きなハサミでデッサンするように切り取っていったとされる。最終的に中庭には別の案が採用されたが、5枚の大カンヴァスを繋げて構成されたこの大作は、現在フランスのニース市マティス美術館のホールに展示。訪れるファンを美しい色彩で迎えている。

そして晩年の1948年から1951年にかけて、マティスはニースにほど近いヴァンスにあるドミニコ会の修道女のためのロザリオ礼拝堂の建設に力を注いだ。それは、彼が十二指腸がんの手術のあと、看護師として世話をしていたシスター、ジャックマリーとの出会いがきっかけだった。この計画には、建築家オーギュスト・ペレをはじめ、さまざまな職人が関わったが、マティスはその室内装飾から《祭壇のキリスト磔刑像》などの典礼用調度品、そしてさまざまな典礼の時期ごとの祭服まで、デザインのほとんどを指揮。総合芸術作品としてプロデュース、制作していった。

そして今回の展覧会には、最晩年のマティスが切り絵紙を応用してデザインした建築の装飾をリアルに体感できる空間が再現された。展示室は時間につれて一日の流れのように光の色を変化させ、祭壇に展示された《聖ドミニクス》のドローイングが引き立つ昼の光、生命の木をモチーフにしたステンドグラスが輝く日暮れの様子を感じることができる。これはステンドグラスを通して建築内部へと降り注ぐ光の働きを工夫して建築空間を広げる、というマティス自身のアイデアが投影されているといえるだろう。

彼はヴァンスのロザリオ礼拝堂のステンドグラスのマケットを、彼が当時アトリエとしていたレジナ館の高い天井を活かして実物大の切り絵紙で試作した。そのほかの装飾デザインも、祭服も、切り紙絵とデッサンで多くが構成されていることがわかる。

1951年に完成したとき、マティスは出席できなかった落成式にこう書いて送ったという。「この仕事には4年間の献身的で勤勉な作業が必要で、それは私の仕事人生すべての結果です。私はあらゆる不完全さにも関わらず、この作品を最高傑作だと考えています」。

まさに色と線、その自由なフォルムを、人生をかけて追い求めたアンリ・マティスの画家としての旅の終着点。彼がこだわった芸術のかたちをぜひ貴重な多くの作品から感じてみたい。

マティス 自由なフォルム

会場:国立新美術館 企画展示室2E(東京・六本木)

会期:2024年5月27日(月)まで

開館時間:10:00〜18:00(入場は閉館の30分前まで)

※毎週金・土曜日、4月28日(日)、5月5日(日)は20:00まで

休館日:毎週火曜日 ※ただし4月30日(火)は開館

詳しくは展覧会ホームページへ

※記載情報は変更される場合があります。

最新情報は展覧会ホームページをご覧ください。

-5.png)

-1.png)