2021年の秋は、幸いなことに昨年とはまったく違うパリの風景になった。

二度目のロックダウンに見舞われた2020年の秋は、すべての美術館が閉鎖となり、パリのカルチャーシーズンを彩るアートフェアも中止。街を訪れる観光客もほとんどいないという静けさに包まれていた。

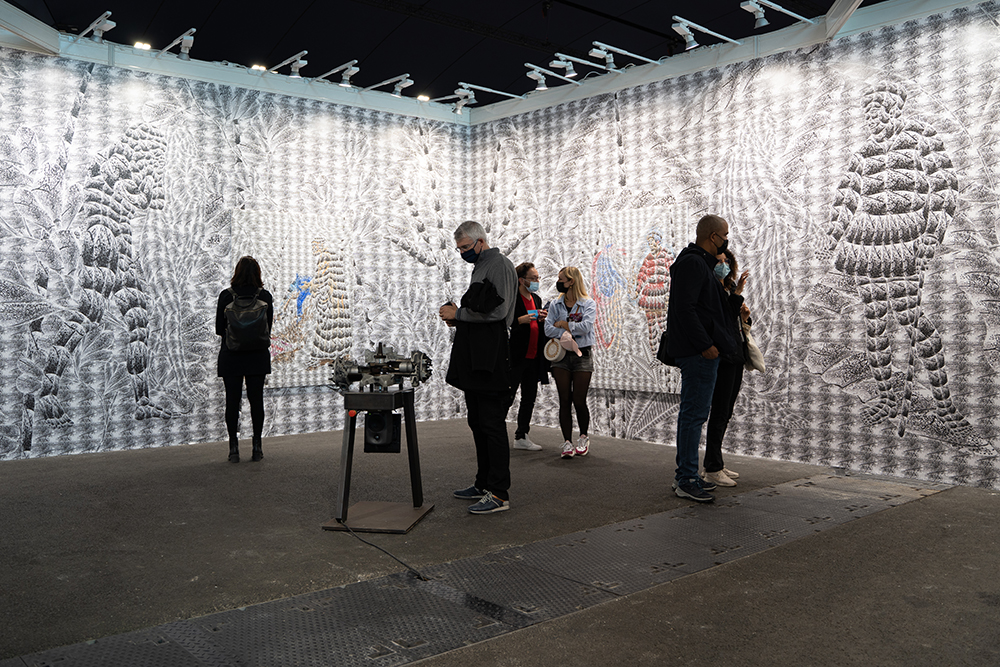

今年は10月に国際現代アートフェア「FIAC フィアック」、そして11月には国際写真アートフェア「PARIS PHOTO パリ・フォト」がそれぞれ2年ぶりに開催された。アートフェアといえば世界中からギャラリーが集まり、取り扱い作家の中でも選りすぐり、話題のアーティストを展示し、コレクターにお披露目をする。ギャラリースタッフやアーティスト本人、コレクターはもちろん、批評家やアートファンなど、現代美術界・写真界のあらゆる人々が一堂に集結。待ちに待った「アートの季節」の再開に、喜びを分かち合う雰囲気があった。

例年この2つのフェアが開催されてきたシャンゼリゼ通り沿いの展示会場「グラン・パレ」は、2024年まで改修中。その代わりにエッフェル塔の広場内に建設されて今年3月からオープンした仮施設「グラン・パレ・エフェメール」(「エフェメール」は「つかの間の」の意味)が人々を迎えた。

フェアを終え「FIAC」は25ヶ国、171のギャラリーなどが参加し、4.6万人の入場者に。「PARIS PHOTO」は148のギャラリーと30の写真集出版社がブースを構え、入場者数は5.8万人を数えたという。グラン・パレに比べて約3割ほど面積が小さいこともあって、どちらも会場はかなりの人で賑わっていた。

そして10月の「FIAC」の会期中には、こちらも2年ぶりに屋外の特別展示が行われた。屋外展はパリの中心部にあるチュイルリー庭園とヴァンドーム広場を使い、フェア会場には収まらない巨大な美術作品を展示する。FIAC屋内会場に入るには一般なら40ユーロの入場料が必要で、普通の人には高嶺の花だが、屋外展示であればもちろん観覧無料。美しい庭園を散歩しながらアートを楽しめる絶好の機会になる。

チュイルリー庭園は、ルーヴル美術館とコンコルド広場のあいだ、パリの目抜き通りのひとつリヴォリ通りに面して広がる25ヘクタール(日比谷公園の約1.5倍)の巨大な公園だ。今から450年ほど前の16世紀に、当時の国王アンリ2世の奥さまでイタリアからきたカトリーヌ・ド・メディシスが息子のためにここに宮殿を造らせたのが始まり。かつて瓦を造る工房(チュイルリー)があったことに名前は由来する。

18世紀頃からここには数多くの彫刻がおかれるようになり、今でも公園全体がまるで野外美術館のようだ。秋はそこにアートフェアに合わせた現代彫刻が加わり、紅葉の風景に彩りとセンスを添える。この屋外展示イベントは2006年のFIACから、ルーヴル美術館とのコラボレーションで開催されてきた。

ルーヴル美術館を背景にしたこの赤と白の金属の彫刻は、ドイツ・ベルリンを拠点にした女性美術家ベティーナ・プスチーの作品《垂直のハイウェイ》で、ガードレールを変形させて垂直においたもの。廃材を使い、ふだんは水平に連なるガードレールを垂直に立てたオブジェは素材に対する私たちの見方を変える。同時にその姿はどこか不器用に佇む人間のようにも見える。

心地よい日向ぼっこのスポットとして人気で、ひそかに椅子取り合戦が繰り広げられるチュイルリー庭園の噴水池。写真ではややわかりづらいが、この池の真ん中にはフランス人美術家のヴァンサン・モジェの作品《無題》がおかれた。

大きな石のように見えるのは、ポリスチレンを固めたもの。つまりとても軽く水に浮いている。そよ風に流されゆらゆらと、ちょっと強い風が吹くと意外なほどすばやく水面を移動する。彼はこうした建設資材を使って風景を生み出し、現実の空間感覚を少しずらすことで、建築や都市計画のあり方を問いかける。実験的で遊び心のある作品だ。

こちらは一見、もともとこの庭園にあった古典的な彫刻なのかと思ってしまいそう。実際には今年73歳になるアメリカの画家、彫刻家、版画家のエリック・フィッシュルの2002年のブロンズ彫刻《転がる女性》。あらがえずに落下するこの女性の姿は、人間の脆さ、弱さを表現しているという。とりわけ2001年9月11日、アメリカで勃発した連続テロで失われた命を象徴していて、力強い女性がなすすべなく倒れていくさまが、私たちに命のはかなさを想起させる。

木で作られた人と舟を描くのは、アフリカ、コートジボワール出身の彫刻家でパフォーマーでもあるジェムス・ココ・ビ。彼は作品を通じて自分自身の存在について考える中で、空間や歴史の概念に問いを投げかける。この作品《Empty 空虚》の舟の中には数多くの人間が不安定なバランスで押し込まれ、かつてアフリカから海を渡った奴隷、そして今の社会で問題になっている「移民」の旅を想起させる。そして単に世界で起きていることを表すだけでなく、窮屈になり行き場のなくなった世界の人々の心の内面の旅をも表現しているという。

フランス人のリリアン・ブルジェの作品は家族連れに人気だ。パリの公園や街角に置いてあるベンチのフォルムをそのまま2.5倍に拡大した《ダブル・ベンチ》。彼はこうした誰もがよく見る既製のベンチやテーブル、グラス、メジャーなどの日用品のスケールを変えて作品にする。一瞬ハッと驚き、その違和感にクスッとし、座ってみると視点が変わり風景がどこか詩的に違って見えてくる。これも人間の空間を認識する感覚や視覚に訴えかけるアートだ。

このチュイルリー庭園には合わせて25点の作品が置かれた。それぞれには説明パネルがつき、FIACの期間中にはルーヴル美術学校の学生が作品ごとについて作品を観る人たちにその意味や意義をわかりやすく語ってくれる。やはり現代アートはその背景やコンセプトを知ってこそ面白い。

オペラ座に近いヴァンドーム広場でも、屋外展示が行われた。ここはカルティエ、グッチ、ルイ・ヴィトンなど一流ブランドが並ぶパリでもっともリュクスな広場。そこに現れたのはアメリカの世界的美術家アレクサンダー・カルダーの作品《フライング・ドラゴン》だ。1975年といえばカルダーが78歳で逝去する前の年。最後の記念碑的な作品とされるが、金属の塊のような重厚なオブジェでありながら考えぬかれた繊細なバランスで地面に立ち、今にも飛び立ちそうな軽快さがカルダーならでは。エレガントなラインが、この街角にも似合う。

アートの季節を終えて、パリはクリスマスへ向けたイルミネーションがアーティスティックに街を彩り始めた。誰もが口をそろえて「いつにも増して時間の経つのが早い」と語る12月のパリ。皆さんを取り巻く時の流れはいかがだろう。

(文・写真)杉浦岳史/パリ在住ライター

コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年よりArt Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。

-7.png)

-4.png)