芸術の国・フランス。この国で生まれ、育まれたアートはよく知られているが、この国のアーティストがどんな場所で仕事をし、どんなライフスタイルを送り、どんな思いで制作をしているかについて知ることはあまりない。

秋の気配が深まるパリ。そのすぐそばで、思いがけないほどの自然に囲まれたアーティストレジデンスに暮らし、芸術活動をつづけるガエル・ショタールさんを訪ねた。そこに見たのは、心の内面を作品という形に表現する女性芸術家の「理想」ともいえる暮らしのあり方だった。

彼女は南仏モンペリエの近郊、人里離れた丘の上の家に生まれた。父は彫刻家、母も芸術家。若い二人は誰もいない廃墟のような家を購入し、自動車の扉など廃棄物や金属、セメントなどを使い、アーティスティックな家を時間をかけて作っていったという。母は編み物など細かな手業も得意で、パリのオートクチュール界とも仕事をしていた。

そんな両親のあいだに生まれたガエルは、手つかずの自然とアートの中で育ったと言っていい。南仏特有の石ころだらけの丘を裸足で遊んだり、頭にくることがあれば、誰もいない丘の上で思いきり叫べば、それだけですっきりした。つねに目の前にはデッサンを描いたり、デザインをしたり、創作をしたりする二人の芸術家。ガエルはごく身近なものとしてアートに接し、この二人が出逢った「美大」という場所に行きたいと、子供ながらに思ったという。

やがてその思いをかなえ、モンペリエ国立高等美術学校に入学する。しかし当時はコンセプチュアルアートが定番になってきていたフランスの美術界。とりわけモンペリエの学校は、絵画の制作を禁止するほど極端にそれまでの美術のあり方を変えようとしていた。さらには作品を徹底的に「説明」させる指導まで。自然のうちにアートを始めた彼女には、すべてを言葉に置き換えるやり方が理解できなかったという。

そんなとき、ドイツの美術家エヴァ・へスの作品に出逢った。戦時中のドイツから米国にわたり、34歳で亡くなったユダヤ系女性アーティストの、現代的な素材に心の内面を伝わせるような作品に衝撃を受け、自分がやりたいのはこれだと確信する。折しもパリ国立高等美術学校、通称ボザール・ド・パリで教鞭をとる画家が彼女の学校に来ていた。「パリで学びたい」・・・モンペリエの現状と彼女の思いを伝えると、彼はパリへの編入を勧めてくれた。

ボザールの編入試験は当然厳しかったが見事に合格。丘に育った少女は初めてパリに住むことになった。フランスはもちろん、世界中から集まる学生たち。ルイーズ・ブルジョワ、クリスチャン・ボルタンスキー、イタリアのジュゼッペ・ペノーネなど、世界に名だたる芸術家たちと直にふれあう機会。パリならではのシネマ、舞台、ダンス・・・。そのすべてが刺激的で特別だった。彼女は、身近な小物や新聞、毛糸など、それまで美術で使われたことのない素材を用いたアートですでに世界に知られていた女性芸術家アネット・メサジェのアトリエに入った。

そこにあったのはモンペリエと対照的な完全な「自由」。作品を説明する強制もなかった。彼女を導くのは自分自身の感性と、良い作品を見た時にアネット・メサジェが言う「このまま行きなさい」の言葉。このメサジェやモナ・ハトゥムなどアーティストとの出会いや共同制作から、彼女は新しい素材による表現の可能性、その素材の特性に自分の創造性を調和させ、彼女の「手」を通じて作品に感情を通わせる作品づくりを確立していった。

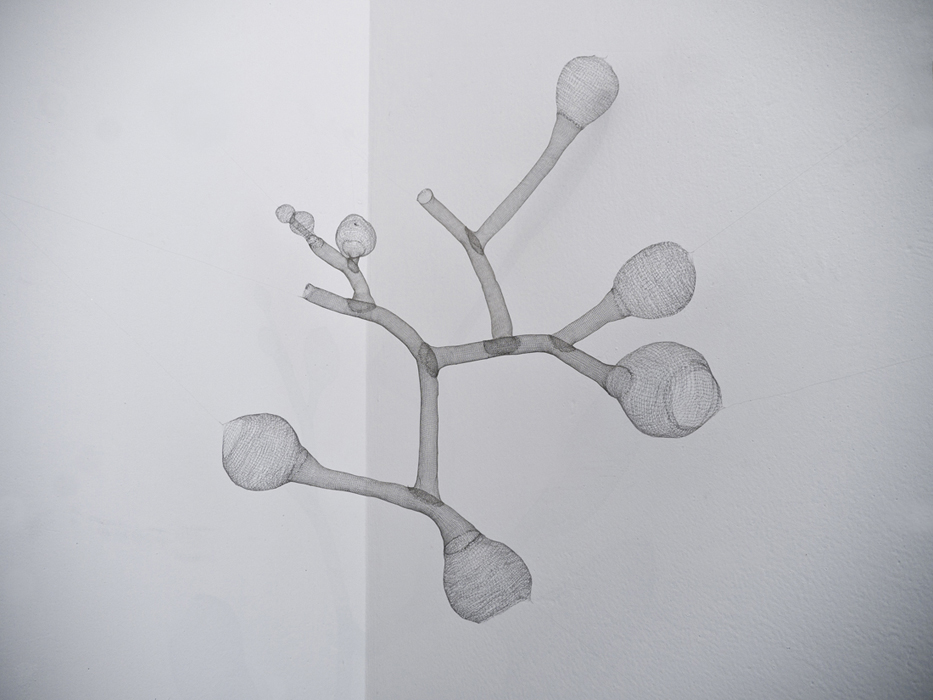

「素材となる糸を編むことをそこで始めました。なぜなら、糸を使えばどこまでも続けられ、しかも立体的な構築物も作れる。ボザールを卒業して最初の展覧会で私が作ったのは『Idées Noires 黒い思考』という作品。私の心にある悪い考えを外に出そうと試みたもの。黒い糸で制作した5cmほどの作品は、その糸が壁へと伸びて空間を占める。そのとき私は『糸は線である』と感じたのです」

その展覧会に来たアネット・メサジェは強く言ってくれた。「すごくいい。これで行きなさい」と。ガエルの向かう方向性はそこから今まで一度もブレていない。

やがてそれは金属の糸に変わった。ごく微細でかつ強く、まるで線が宙を浮いているかような造形が描ける。しなやかなピアノ線も彼女の材料。彼女にとっては白い壁がキャンバスだ。

自分の内面を丁寧に見つめ、それを形にする。

時間がかかる非常に細かな制作のあいだ、彼女の意識は心の奥まで入り込んで「瞑想」ともいえる時が流れる。自分の心の中に起きていることを意識し、集中すると、結果的に「感情」が作品に出てくるという。

「私の作品は、まるで風景のよう、あるいは樹木など自然の形態のようと言われますが、どちらかというと<内面の風景>です。人体にも樹木や木の根のような形態があったり、宇宙にある球面や曲線は身体の一部にもあったりする。心の中もいろんな風景があって、それは時の流れで変化していく。『自らの内面を見つめること』それが私の仕事と言ってもいいかもしれません」

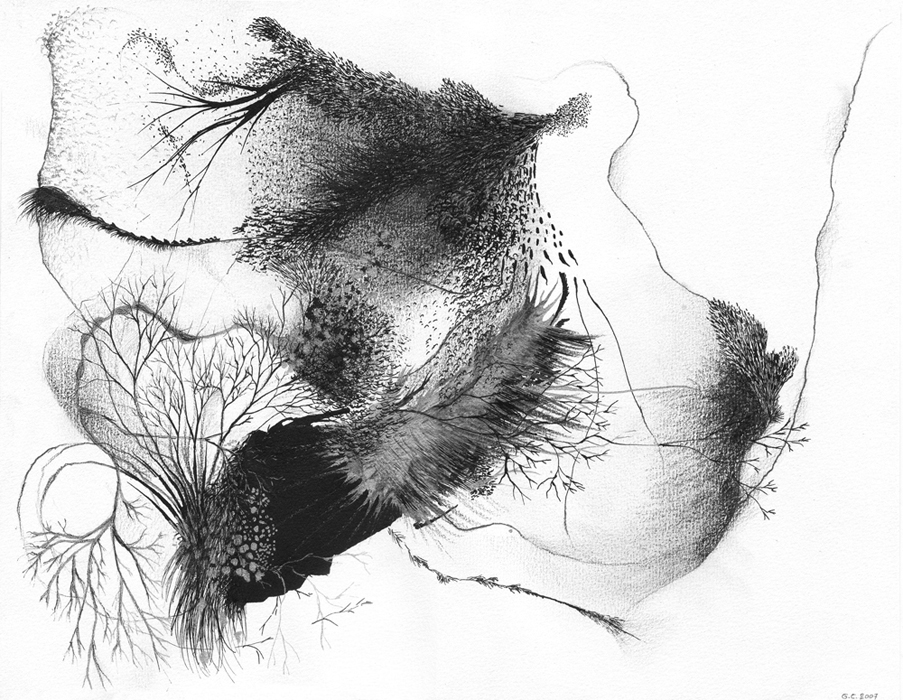

自分の感情を探し、その感情を表に出すために、音楽を聴くこともある。喜び、悲しみや怒り、ほとばしる思い。時にその激しさは作品の「破壊」という行為にもなる。子供の頃、丘の上に登って叫んだ代わりに、いまは作品にぶつける。それが変化を起こし、作品に新たな表情を生みだす。彼女が制作を始める前に起こすクロッキィ(下絵)や墨を使って描くドローイングも、内面からあふれてくるものに意識を澄ませながら描きとめていく。創作に携わる人にはわかるだろうが、意識の表出は時に困難を伴う。

作家のそうした思いを知ったあとで作品を見ると、私たちは人間の心の深遠さ、底知れない何かをそこに感じる。

その描かれたものについて、彼女自身が具体的に説明することはない。

「私が作っているものを定義づけしたくはないんです。他の人にとってそれは別の意味を持つかもしれないし、作品はやはり何かミステリアスなものを持っていたほうが成立する。私から生まれたものだけど、自分にとってもそんなミステリアスな存在であってほしいし、私が作品のその不思議さを感じる最初の人間でありたいんです」

それが人の手に渡り、その人の場に置かれると、また違った表情を見せるという。

「いつもそれは感動的です。設置が難しい作品は自分で美術収集家の家に行ってインスタレーションをしたりしますが、部屋がモノであふれかえっていたり、時にはなんにもなかったり、その光景に応じて作品の見え方がほんとうに変わっていく。別の命を持ち始めるんです。まるで人の関係みたいですね。『ああ、この人にはこんな良さもあったんだ』なんて」

こうした感性を研ぎ澄ます仕事に、騒々しいパリの生活はかならずしも良い環境とはいえなかった。子供の頃、父と母が創りあげた自然の中の小宇宙。そんな環境を取り戻すべきだろうかと考えていた矢先、今暮らすこのレジデンスの話が舞い込んだ。

パリのすぐとなりで、天井の高いアトリエと目の前に自然が広がる風景・・・。それはまるで夢がかなったような場所だった。静かに心の中に意識を巡らせ、白い壁をキャンバスに自分の手で自在に創作する時間。彼女はそこに少女時代の自分を重ね合わせたのかもしれない。最初の朝は、街の喧噪の代わりに騒々しいほどの鳥たちの声がガエルを目ざめさせた。

となりの敷地はアートセンターと、引退した画家や映画監督など芸術家が住む高齢者施設。その森のような広大な庭も、ガエルの散歩路だ。この自然との対話の中で、風景は心の中の風景と呼応し、その「感情と風景」の関係が、やがて彼女の手から作品となって現れる。「自分はその行き来を媒介するフィルターのような存在かもしれない」と彼女は語る。

最後に、彼女にとっての「アート」とは何かを尋ねてみた。

「美術であれ、音楽であれ、ダンスであれ、芸術って自分を表現する<術(すべ)>のことじゃないかしら。そしてそれが多くの人間の心を揺り動かすもの。私にとってはなくてはならないもので、創造という行為がなければ生きていけないと思うから、今のこの自分の方法を手に入れたことをとても幸せに思う。きっと、誰もがそれぞれの方法と能力で自分を表現できるなら、この世の暴力や自殺などはずいぶんと減るだろうと思うわ」

人間はこの地球上に生まれてきたときからアーティスティックだった、と語る彼女。自分という存在とその心のさまを表現する術と暮らしを手にした彼女は、生き生きと輝いていた。

(文・杉浦岳史)

-7.png)

-4.png)