「写真家オノデラユキ」といえば、その世界では誰もが知る存在だ。1993年からパリを拠点に制作を続ける彼女は、いまフランスを中心にしたヨーロッパ、日本、中国など世界に活躍の場を広げる。

2003年に初期の代表作を集めた写真集『カメラキメラ』で第28回「木村伊兵衛賞」を受賞、2006年にはフランスの「ニエプス賞」と、2つの国それぞれの権威ある写真賞に輝く。そしてヨーロッパ写真美術館、東京都写真美術館、ソウル写真美術館などでの個展、森美術館、東京都現代美術館での展示など、数々の発表を重ね、その評価を確かなものにしてきた。

昨年11月には東京のザ・ギンザ・スペース、ユミコチバアソシエイツギャラリー、ツァイト・フォト国立の3拠点でこれまでの集大成ともいえる個展を開催。また群馬県立近代美術館で行われた「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 — 現代美術の定点観測」展でもその作品が展示された。コロナ禍のなかフランスに戻ってきたオノデラユキさんのアトリエを訪れ、作家としての軌跡、そしてパリでの制作活動と暮らしについて話をうかがった。

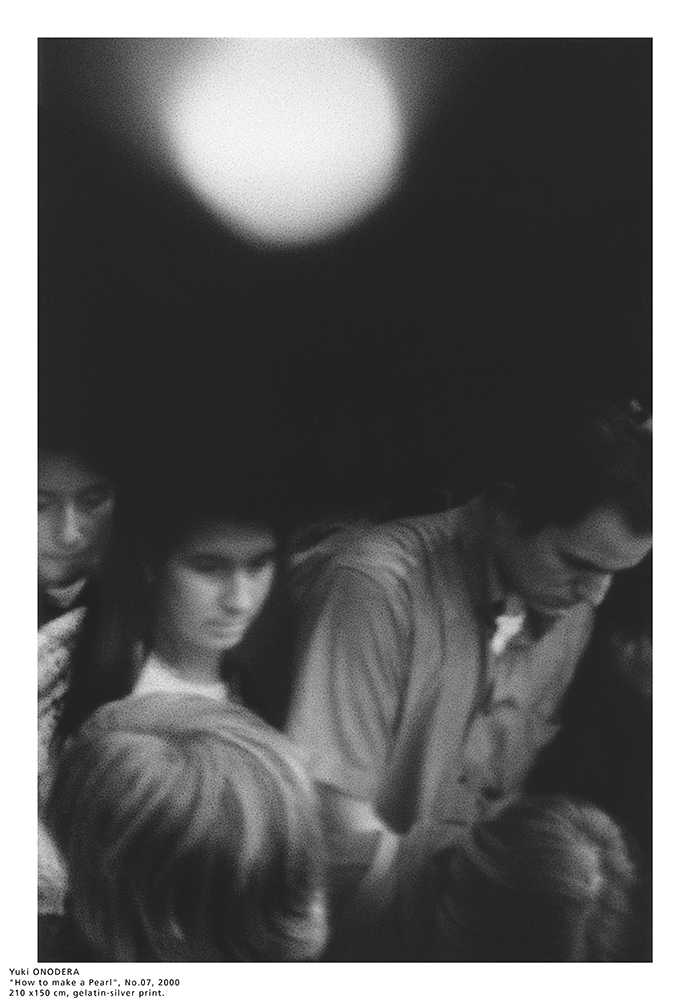

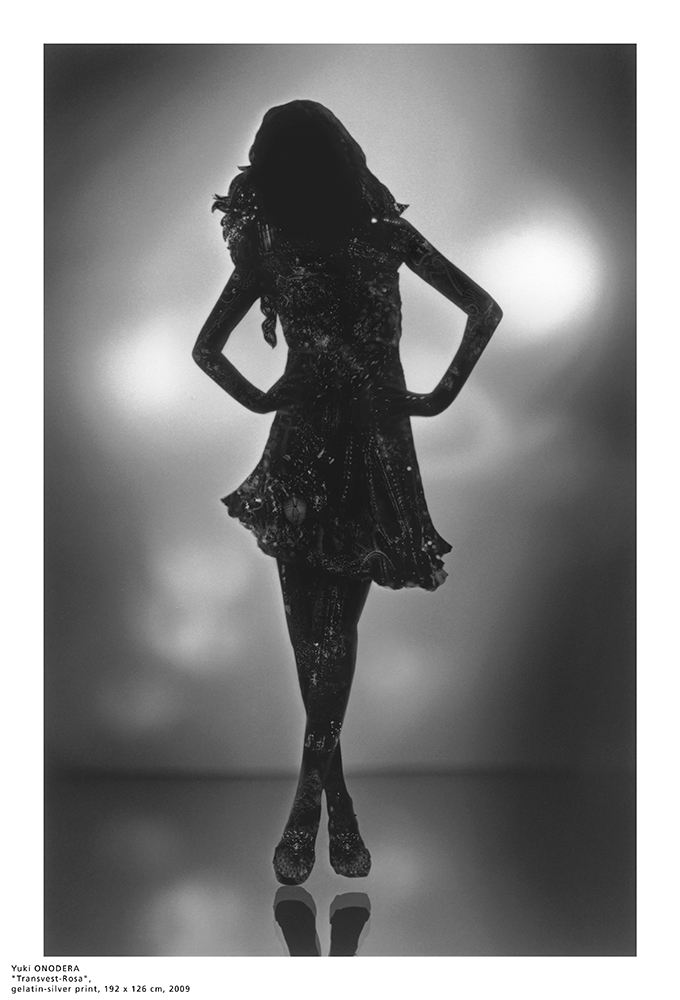

暗闇に浮かぶ光の玉の下でぼんやりと写る群衆、空に浮かぶ衣服、白いレースのような網目に顔を隠された人々、奇妙に身体をくゆらせるモデルのような女性たち・・・。これまでに制作されてきた膨大な数の作品の多くは、私たちが「写真」と聞いて思い浮かべるイメージとは違う、どこか幻想的でいて、そこに隠された意味を探したくなるような不思議な感覚を呼び起こす。素材はまぎれもなく実際に存在する人物や街などを写した「写真」なのだが、作家の手はそれを私たちが見たことのない視覚表現へと昇華させる。

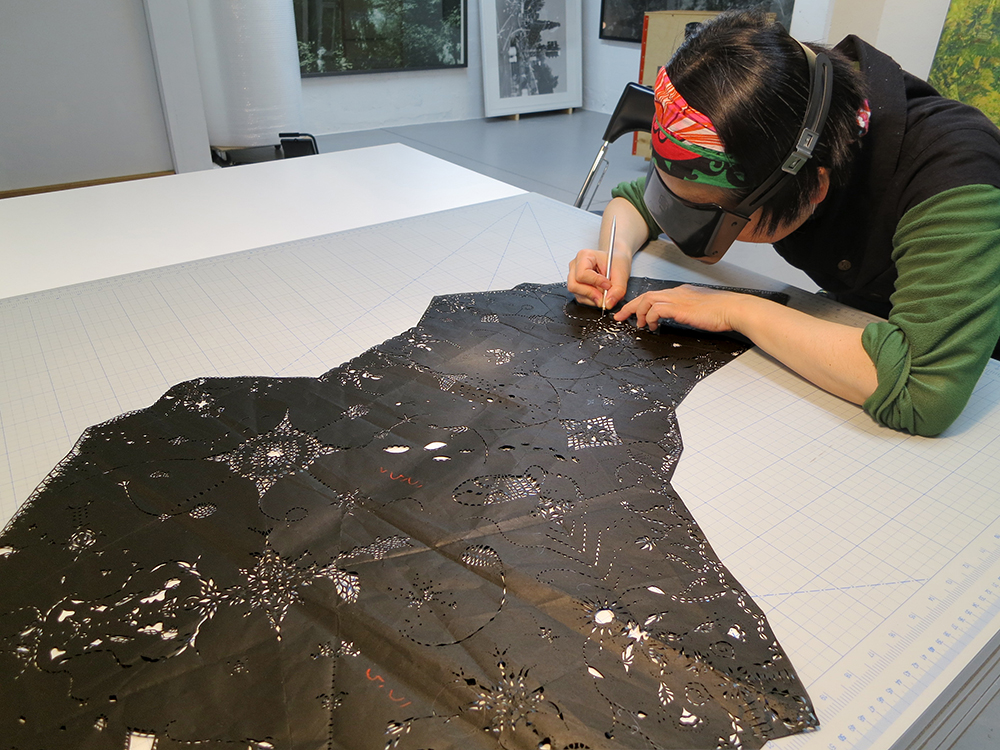

それは「写真家」の枠を超え、画家や彫刻家のようにマテリアルを使って創作に挑む「美術家」の姿。しかし素材はあくまで写真であり、だからこそほかの美術とはまた違う意味を帯び、彼女の作品に独自性を与える。

話を聞くうち、それはすでに20代で作品制作を始めた頃から通底するスタンスなのだとわかる。「なぜ写真を選んだのか」という問いに、彼女はこう答えてくれた。

「自分で何かを作りたい、表現したいと思ったとき、父がカメラをいろいろと持っていて、身近なところにカメラもレンズもあったんです。最初はカメラが絵筆のように使えると思ったんでしょうね。でも実際に始めてみると絵筆や彫刻のようにはいかないんだ、ということに気づいた。カメラを持って街を歩いて撮って、自分でフィルムを現像し白黒プリントして、ということをしているうちに壁にぶつかるんですよ。『まるで被写体を探しているだけみたい』と。何かを探しているだけっていうのにうんざりしてくる。そこから、米国のコンストラクテッド・フォトの潮流のように自分でオブジェを作って撮影したり、プラスティックを溶かして彩色した抽象をモチーフとしたり、四苦八苦しながらありとあらゆることを試してきた。でも写真を手放すことはなかったですね」

そんな試行錯誤の先に生まれた作品《君が走っているのだ、僕はダンボの耳で君を待つ》は、1991年の第1回写真新世紀で優秀賞を受賞して注目を集める。折しも写真が現代美術の一つのジャンルと認識され始め、日本でも多くの女性写真家が生まれていくことになる時代。オノデラユキさんはその先駆けともいえる存在となった。

しかし、ほどなく彼女は、拠点をフランスに移す決心をする。

「アーティストであれば、一度は自分の国から離れて暮らし、制作活動をやらなきゃいけないという思いがあったんです。『パリに憧れて』とかではなく(笑)。そしてアーティストとして活動するならアメリカかヨーロッパだろうと考えていて、ならばコマーシャルなアメリカではなく、ヨーロッパの交差点であるフランスへ、ということになった」

「そこで感じたのは、フランスでは現代アートの中で写真がひとつの大きな表現手段として使われている、ということ。ドキュメンタリーではない、でもドキュメンタリーに近い特性も活かした写真を新しいアプローチで<美術の道具>として使っている状況があった。そこが面白くて、さまざまな面で影響を受けました」

そしてパリ移住の次の年に制作されたのが『古着のポートレート』(1994)だ。

「このときは、人間に関わる作品を作りたいと思っていたんです。でも実際の人間ではなく、皮膚の上に羽織る<衣服>でそれを表現したいと考えていたところに、フランスの美術家クリスチャン・ボルタンスキーの『Dispersion(離散)』という展覧会が開催されて、山のように積み上げられた衣服を10フラン払って好きなだけ持ち帰ることができた。彼は衣服の堆積に「大量死」を象徴させたのだけど、私は一着ずつを個々に取り上げることで交換不能な個人の歴史やアイデンティティにフォーカスをあてたいと思ったんです」

前に建物のないモンマルトルのアパルトマンで、春の変わりやすい空を背景に一点ずつ窓辺に自立させて撮影した52枚の身体のないポートレート。それぞれの衣服には、オノデラさんにとって「この形じゃないといけない」という言葉に表せないこだわりがあったという。まるで見えていない一着ごとの身体の痕跡をたどるようなプロセス。この「身体性」への興味は、その後の作品にもいくたびか現れる。

好きな映画を見ていても登場人物の歩き方や身体のあり方が気になるというオノデラさん。『古着のポートレート』から20年後に発表された『Muybridge’s Twist』(マイブリッジ・ツイスト)も身体性への問い、身体の動きとの対峙から生まれた作品だ。

「ファッション写真に出てくるモデルって極端でなんとも奇妙な動きじゃないですか。どうしてこんなポーズに?とか、なぜ足ばかり強調するのだろう?とか。この作品はモード雑誌の写真を切り抜き、その体をバラバラにして再構成しました。マイブリッジ(19世紀英国の写真家。疾走する馬の連写に成功した)の連続写真で、どう走るかわからなかった馬の動きがわかるようになったり、液体が落ちたときの形とか、カメラが発明されて初めて人間に与えた視覚がありますが、私は複数の人間の動きをひとつの像として定着できないかと試みました。その昔に未来派がやったことに加え、動きのダイナミズムをさらに極端に盛り込み、振り付け師のようにコレグラフィーする。その空気感を得るためにけっこう複雑な工程を経ているんです」

時間と空間、それが交差する「移動」「距離感」への興味

身体性とその動き、そこに時間と空間を重ねた延長上にある「移動」。これもオノデラユキさんの作品を語る上で大切な要素のひとつだ。かつて、たとえばマルコ・ポーロはとてつもない時間をかけて歩いて大陸を移動した。時には通過する国の戦争で数年の足止めということも。それを私たちはいま数時間で動き、ソーシャルネットワークですぐに世界とつながれる。しかしそんな現代人はマルコ・ポーロ以上のことができているだろうか、とオノデラユキさんは語る。この「移動」「距離感」「時間感覚」という掴みどころのない概念への思いに、特殊なカメラが組み合わされて生まれた作品が《Roma-Roma ローマ・ローマ》だ。

108枚からなるこの作品は、双眼鏡のような形をした「ステレオ・カメラ」という撮影機材を使っている。本来は2つのレンズから同時に被写体を撮って距離感や立体感まで把握するためのもの。これをそれぞれ別の場所で使ったらどうなるのだろう?というアイデアがあった。

「どこかで写真を撮るという時、写真家なら興味があるとか、赴きたい場所に行きますよね。その場所を選ぶということをあえて否定したい、『移動』そのものに焦点をあてるために、どうしたら写真的行為を否定できるだろうと考えた。そして、同じ名前のまったく違う2都市を撮影することにし、『すべての道はローマに通ず』という思いもこめて『ローマ』にしたのです。日本中に銀座があるように、ローマはあちこちにありますから」

最初にステレオ・カメラの片方をふさいで、まずはスウェーデンの「ローマ」の風景を108枚撮影する。そのフィルムを巻き戻し、今度は反対側をふさいでスペインの「ローマ」に移動して撮影した。写真はセレクトせず、108組のモノクロ写真すべてに油絵具を使って手で彩色し、19世紀の観光ブームで量産された土産用の写真を模倣したという。現実を写し撮る作家の思いが強くなりがちな写真の世界で、あえて写真家の存在を薄め、遠ざかっていったところで何ができるか。オノデラさんが言うところの「反写真的」なアプローチは、写真の否定ではなく、むしろその可能性を試す行為に見える。

世界中の地名の標識が、明るい光が差し込む窓のある部屋を充たしたこの作品《世界は小さくないー1826》。これも「移動」への尽きない関心から始まったプロジェクト。標識やネオンサインは、すべて作家によって作られたものだ。

「私の場合『地名』にあこがれがあって、まず地図が好きなんです。そこに赴くことなしに、遠いどこかについて想像する。今はGoogle mapなどで探すと地名も情報も、そのようなものが出てきますが、そうじゃないもので遠い地を想像することはできないだろうかと生まれたのがこの作品です」

今やインターネットがあれば、世界中どこの画像や映像も手に入る時代。しかしそのぶん私たちはその地について想像することをやめてしまってはいないだろうか。さまざまな意味が込められた、さまざまな言語の地名。それだけで人は空間を移動し、その行ったことのない地に思いを馳せることができる。タイトルに含まれた「1826」はフランス人のニエプスによって世界最初の写真が撮影された1827年の前年のこと。写真が誕生する前の人間の感覚への思いがそこにはある。

「地名の音の響きとその文字は私を夢想へと誘う。その地のことを想像すればするほど、その地は私から遠ざかり、そのとてつもない遠さが心地よい。そしてこの世界はなんて広大なのだろうと思った・・・。地名は距離であり、空間であり、時間であり、自然であり、歴史であり、政治であり、関係である。私たちは何処へ行くのか?果たして何処へ行けるのだろうか?」

これはこの作品に寄せたオノデラさんの言葉の一節なのだが、ここには世界と向き合う彼女の姿勢が見て取れるように思う。インタビューを通じて感じたのは、その小さな身体の中で無限に広がる想像の力と、自分を取り巻く社会への鋭い視点、そして時間や距離、身体といった得体の知れない概念を形にしようとする表現者としての意志の強さだ。

デビューから現在まで制作された、その表現方法もテーマも異なる数十のシリーズ。その発想はどこから生まれてきたのだろうか。

「どこか日常の驚きとかそういうものが関わっている気がします。技術的なアイデアが浮かぶこともあれば、コンセプチュアルなものだったり、視覚的なものであったり。たくさんのアイデアがあるんですが、それをすぐに表現にはしないんです。頭の中にそれらがあって、あるとき別の発想と結びついたり、突然変異を起こしたり・・・。カオスのように曖昧なまま存在して発酵していく。要は『わかっていない』ってことなんですけれど(笑)。でも私はその『わかっていない』ということが意外に大事なことだと思っていて。これからやろうとすることを明快にしてしまうと、作品として強いものにならない。カオス的な状態を含みながら、でもはっきりしつつある要素に向かってグイグイと進んでいく。制作して何年も経ってから、あの時こういうことをやりたかったんだ、と気づくこともありますね」

目には見えないものを見えるようにすることが芸術の一つの役割だとすれば、オノデラユキさんは写真というメディアを使ってそのトライアルを続ける、まさに芸術家、表現者である。

「画家のように真っさらなキャンバスと対峙するのでなく、被写体が存在する限り、被写体に絡み付き枝葉のように広がった意味のネットワークからは逃れられないのです。そんな中から拾い上げる行為は画家のクリエイティビティからは遠いかもしれない。でもそれこそが写真の面白さだとも思うんです。200年近く前に発明された写真のそれ以前と以後で、どのように世界が変わったのか、その最初の驚きにも遡って感じてみたいし、それが今またソーシャルネットワークの中でさらに意味とその存在自体が大きく変化している・・・。これからどうなっていくのかとても気になりますね。写真という不思議な、魔物のような存在に対する<問い>は常にあります」

写真の不自由さや制約も知りながら、そのポテンシャルを信じ、その可能性をあらゆる手段で試しながら表現を続けてきたオノデラユキさん。挑戦はこれからも続いていく。

■オノデラユキ 作家ウェブサイト

(文/写真)杉浦岳史/ライター、アートオーガナイザー

コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。ギャラリーでの勤務経験を経て、2013年よりArt Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。

-7.png)

-4.png)