好きな俳優やアーティストを応援する「推し」は、江戸や明治の昔からあったといったら驚きだろうか。もちろんTVもネットも、写真さえ普及していなかった時代、それを楽しむ主な手段は「浮世絵」だった。

ここ最近またこの「浮世絵」が注目を集めている。今年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸時代の浮世絵の版元、つまり現代でいうところの出版人として活躍した「蔦重」こと蔦屋重三郎が主役に。これもあってか浮世絵に関する数々の展覧会やイベントが全国で開催されている。

そのひとつとして今回ご紹介したいのが、東京・丸の内にある静嘉堂文庫美術館で開催されている展覧会「歌舞伎を描く―秘蔵の浮世絵初公開!」展だ。

静嘉堂(せいかどう)は、三菱二代社長の岩﨑彌之助と四代社長の小彌太によって設立。天目茶碗の最高峰《曜変天目(稲葉天目)》をはじめとする7点の国宝、84点もの重要文化財をふくむ、およそ20万冊の古典籍、6500点の東洋古美術品を収蔵している。2022年に静嘉堂文庫美術館の新しい展示ギャラリーがここ東京・丸の内にあるやはり重要文化財に指定されている明治生命館の建物1階にオープン。日本文化を中心に、所蔵品をはじめとした名品をわかりやすく紹介する展覧会や催しが静かな人気を集めている。

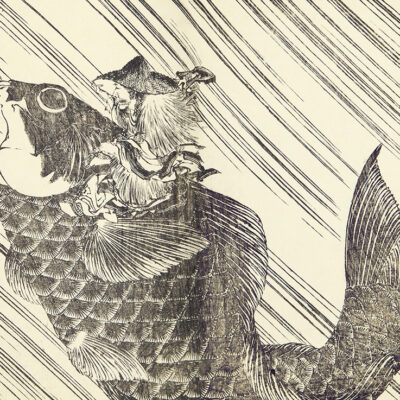

ところで、ひとくちに浮世絵といっても、スタイルや制作方法、描かれる題材によって種類があることをご存知だろうか。多くの浮世絵はご存知のとおり木版画で、今回の展覧会でフィーチャーされる歌川国貞や豊原国周、あるいは歌川広重、葛飾北斎などの「絵師」が描いた原画を、「彫師(ほりし)」が版木に起こし、さらに「摺師(すりし)」が紙に幾重にも色を重ねてプリントして作品に仕上げる。それとは別に、絵師が作品として紙に直接描いたオンリーワンの作品は「肉筆浮世絵」と呼ばれる。また浮世絵のうち、多色刷りなどによる極彩色の木版画は「錦絵(にしきえ)」と呼ばれ、コレクターも多い。

さらにそれぞれ「美人画」「役者絵」「風景画」「武者絵」など、描かれる題材のジャンルがある。今回の展覧会が見せてくれるのは、“歌舞伎を描く”のタイトルからも想像できるように、江戸時代に始まった歌舞伎の世界の主役たちを描いた「役者絵」の歴史。現代におきかえるなら人気俳優の写真やグッズ、演劇や映画のポスターにあたるものといえる。

静嘉堂創設者の岩﨑彌之助と早苗夫人は、明治時代の歌舞伎役者、五世尾上菊五郎の大ファンで、五世菊五郎が描かれた錦絵を集め、錦絵帖にして愛玩した。いわば役者「推し」のコレクターが熱い思いで集めたというだけあって作品のクオリティが高く、時にはまるで摺りたてかと思うほど保存状態もすばらしい。ぜひ鮮やかな役者絵の名作をここで見てみたい。

歌舞伎を描く「芝居絵」の始まりは、江戸時代の初め頃、京都で歌舞伎の始まりとされる「阿国歌舞伎」が流行した頃にさかのぼるという。やがて江戸でも芝居興行が始まり、演目や配役を知らせる木版墨摺りの番付が登場する。それが墨摺りに手で彩色した「丹絵」や「漆絵」、さらに3つの色版で表現する「紅摺絵」へと発展する。上記の「歌舞伎図屏風」は江戸初期の歌舞伎小屋の様子を描いたもので、女性3人が舞台上で扇をかざして踊り、まわりには人々が集う、生き生きとした風景が描かれている。細かな人物の描写までじっくりと見てみたい作品だ。

こちらは二世市川団十郎や松本幸四郎といった、現代にまで名跡(みょうせき・歌舞伎の名門役者の名)が受け継がれる役者を描いた初期の浮世絵。墨摺りの木版画に手彩色を施し、墨の部分には膠(にかわ)の光沢、さらに金属粉も使った「漆絵」と呼ばれる手法になる。このあたりではまだ役者の顔も形式ばった描き方になっていることがわかるだろうか。ここからさらに明和2年(1765)には「錦絵」という多色摺木版画が誕生。この頃から、観客あこがれのスターたちが色鮮やかに表現されるようになり、形式的だった役者の容姿が似顔で描かれはじめる。浮世絵師も、勝川派、歌川派などが台頭して、互いに切磋琢磨することで表現が発展。この頃からまさに歌舞伎役者のブロマイドと呼ばれるような本格的な「役者絵」が人気を得て、東洲斎写楽、初代歌川豊国などによって、役者の胸から上を大胆にとらえた、いわゆる大首絵が次々と生みだされた。

幕末から明治期にかけて「錦絵」の彫り、摺りの技術は最高潮に達する。歌川派の全盛期には歌川国貞が三代歌川豊国を名乗り、錦絵界の重鎮として知られた。

今年は国貞の弟子で「明治の写楽」と讃えられた豊原国周(くにちか)の生誕190年になる。下記の作品はこの国周が、静嘉堂創設者の岩﨑彌之助・早苗夫妻がファンだった尾上菊五郎を描いたもの。明治2年(1869)4月14日に上演された「忠孝武蔵鐙」で柴田勝家を演じている。画面から顔が飛び出すような効果、左右の眼で天と地を同時に見渡す歌舞伎の「睨み(にらみ)」も表現され、当時の歌舞伎ファンを喜ばせる工夫が随所に施されているのも見ものだ。

ちょっと変わった役者絵がこちら。同じく豊原国周で尾上菊五郎を描いているが、明治18年にオープンした大磯の海水浴場で、水着姿で休暇を楽しむ五代目菊五郎のプライベートなひとコマを描く。現代の雑誌でいつもと違うスターの一面を見るような雰囲気で楽しい。

展覧会では小特集として、NHKの大河ドラマでおなじみの版元・蔦屋重三郎が打ち出した喜多川歌麿やその弟子たち、東洲斎写楽周辺の絵師たちの作品を展示している。下は、栄松斎長喜の「難波屋店先」。浅草寺本堂の東側にある随身門(現在の二天門)脇の水茶屋「難波屋」の店先を描いたもの。右から二番目の女性が、この店の看板娘で歌麿画では有名な「寛政の三美人」のひとり「おきた」。その横に見える燈籠には「蔦屋重三郎」の名も見える。

そして見逃せない作品がもう一つ。それは、歌川国貞による肉筆画帖。絵師みずからの手で極彩色そして細密に描かれた「芝居町 新吉原 風俗絵鑑」は、江戸の二大歓楽街である芝居町と新吉原の情景を6図ずつ、合計12図を描いた作品。

芝居町の6つの図は、かつて浅草付近にあった芝居小屋「市村座」の前に人が集まる様子から、「車引」という演目の舞台、楽屋の様子、そして興行が終わって皆でお茶屋で宴会する様子などが生き生きと描かれる。ふだんなかなか見ることのできない肉筆浮世絵のクオリティ、そして江戸の人々が歌舞伎を楽しむ、ひとり一人表情が違うその国貞ならではの描写力を眼に焼き付けたい。

展覧会「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描くー秘蔵の浮世絵初公開!」

会場:静嘉堂@丸の内(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

主催:静嘉堂文庫美術館(公益財団法人 静嘉堂)

会期:2025年3月23日(日)まで

※前期:2月24日(月・振休)まで、後期:2月26日(水)〜3月23日(日)まで

※浮世絵版画は前期・後期で総入れ替え

開館時間:10:00〜17:00(入館は閉館時間の30分前まで)

夜間開館=毎週土曜は18:00まで、3月19日(水)・21(金)は20:00まで

休館日:月曜日、2月25日(火)※2月24日(月・振休)は開館

詳しくは美術館ウェブサイトへ

※記載情報は変更される場合があります。

※最新情報は展覧会公式サイトをご覧ください。

(文・写真)杉浦岳史

-7.png)

-4.png)