派手さはないけれども、静かに、しかし多くのアートファンの目を惹きつけている展覧会がある。東京・上野の国立西洋美術館で開催中の「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展—ルネサンスからバロックまで」がそれだ。そのタイトル通り、油絵などではなく「素描」つまり木炭やチョーク、ペンなどを使って表現した線描中心の平面作品を集めたもの。スウェーデンの首都ストックホルムにあるスウェーデン国立美術館は、実はこの素描の世界最高峰のコレクションがあることで知られている。

カンヴァスや板に描かれる絵画作品と違って、素描は環境の変化や光、振動の影響を受けやすく、通常は海外で所蔵されている素描作品を日本で公開することは難しい。このスウェーデン国立美術館の素描コレクションが約80点もまとまって来日するのは、今回が初めてのことになるという。こんな貴重な機会を、逃すわけにはいかない。

デッサン、ドローイングとも呼ばれる素描は、絵画や彫刻の構想を練ったり、下絵を作ったり、完成作品の記録として描かれたりと、そのありようはさまざまだ。ありとあらゆる造形の基礎の技術になるもので、多くの美術家たちは素描を手がけることから表現を学ぶが、時には素描自体が完成作品として仕上げられることもある。作者の手の動作がそのまま伝わるような素描には、臨場感あふれる制作の試行錯誤の過程を見ることができるため、とりわけヨーロッパでは専門のコレクターも多い。

デューラー、ルーベンス、レンブラントなど

巨匠たちの心の動きまで映すかのような素描たち。

今回の展覧会では、アルブレヒト・デューラー、ペーテル・パウル・ルーベンス、レンブラント・ファン・レインなど、美術史に名を連ねる芸術家の素描作品が来ていることにも注目したい。

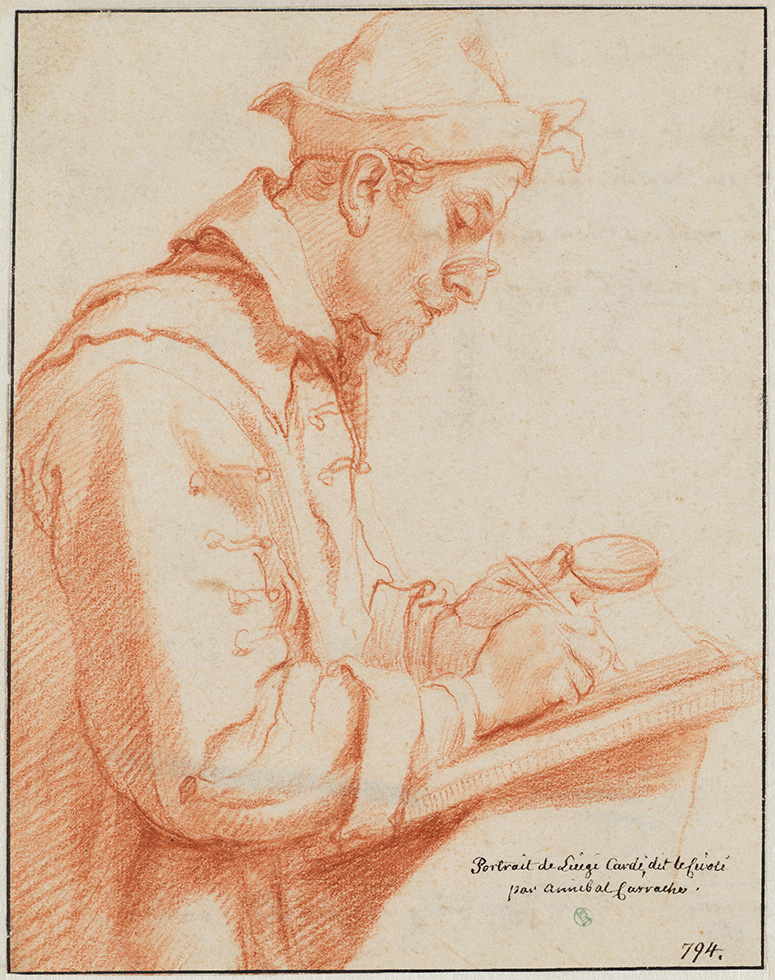

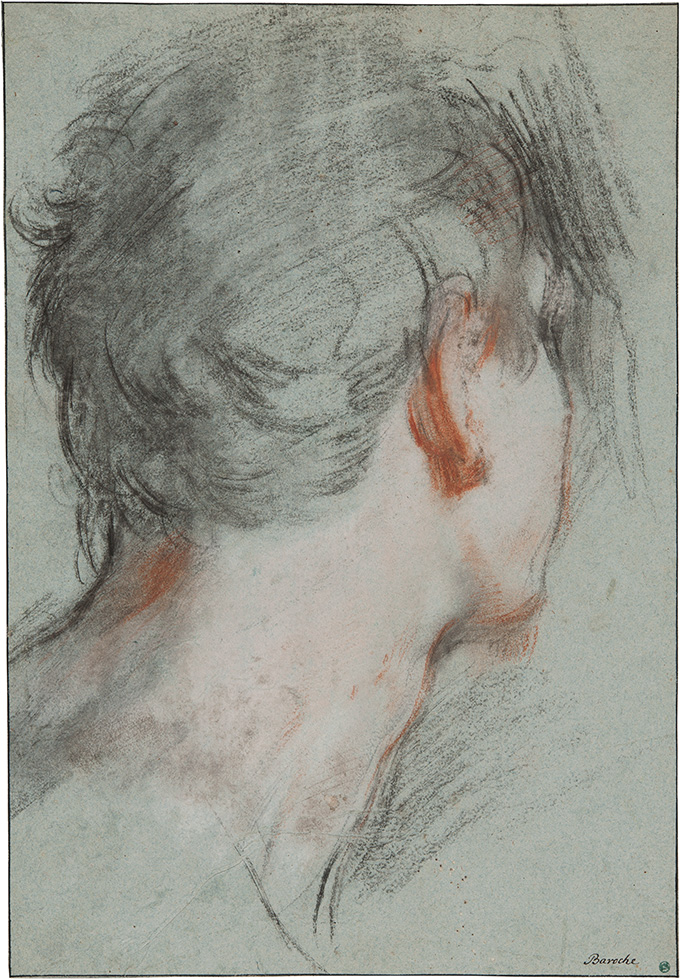

第一章ではまず16世紀頃からのイタリアに時計の針を戻し、ルネサンス、マニエリスム、バロックと美術の中心地であり続けた国の素描の歴史を見てみよう。ここでは、イタリアの初期バロック様式を確立した画家アンニーバレ・カラッチが、まさに素描を制作する仲間の画家を描き留めた作品や、フェデリコ・バロッチの《後ろから見た男性の頭部》が目に留まる。彼らの絵画作品に比べると、より画家たちの人間性や息づかいが感じられるようだ。

ひとつひとつ目を凝らしてみれば、美術史に名を残すような当時の巨匠たちの卓越したデッサン力がわかるはず。ほかにも、ルネサンスの巨匠ラファエロの時代に続く「マニエリスム」の画家パルミジャニーノのこの素描も必見。

こちらはイタリア・フィレンツェのウフィツィ美術館にある名作《長い首の聖母》に関連づけられている構図の習作。パルミジャニーノはこの作品の制作のために約30点の素描を残しているが、当初は聖ヒエロニムスと聖フランチェスコという二聖人に挟まれた聖母子という伝統的な構図を想定していたのが、やがて聖人たちが背景に追いやられ、聖母子と美しい天使たちが画面のほぼ全体を占めるようになる。会場には《長い首の聖母》の参考図もあるので、その違いをぜひ比べてみたい。

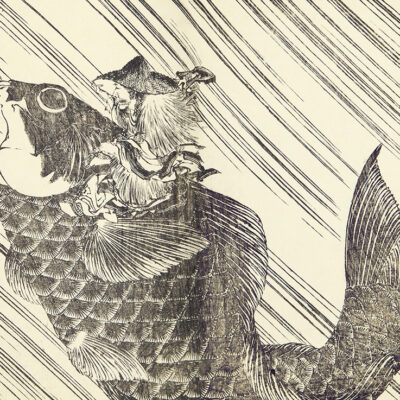

第2章はフランスに移る。パリの郊外にあるフォンテーヌブローは歴代の王が別邸として愛した宮殿のある街。レオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに招いたことで知られるフランス王、フランソワ1世の時代には、イタリアの画家たちがここに移り住んで「フォンテーヌブロー派」を生みだした。展示されたやや奇怪な《蛙男》の素描は、こうしたイタリア人画家の一人、ニコロ・デッラバーテに帰属する作品で、宮廷で繰り広げられた仮装行列やショーの衣装のデザインとされる。

ほかにもジャック・ベランジュやジャック・カロなど、今のフランス東部のロレーヌ地方が生んだ画家たち。そしてカラヴァッジョに代表されるイタリア・バロック様式をフランスに持ち帰った画家シモン・ヴーエなど、フランス・バロックと呼ばれる潮流を代表する芸術家たちの作品が観られる。全体としてやや優雅な、この時代のフランスらしい表現ともいえそうだ。

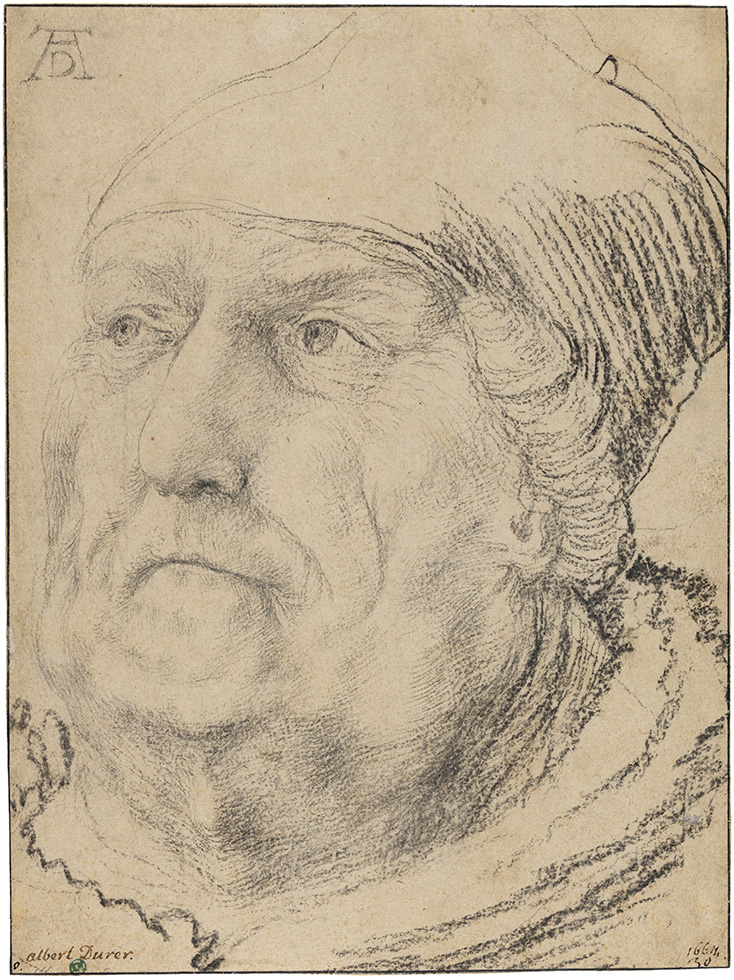

そして第3章は、同じ16世紀のドイツ語圏地域の表現に移る。ここでは美術作品や工芸品の下絵素描として制作されたものも多いが、ドイツ・ルネサンスの巨匠アルブレヒト・デューラーの肖像素描のように、素描自体が独立した作品として仕上げられた作品もある。

油彩画も多く残しているデューラーだが、彼の芸術の中核にはつねに版画があったという。「線」をあやつることでいかなるものをも可視化しようとしたデューラーにとって、素描も版画同様に重要な表現だった。《三編みの若い女性の肖像》はその象徴的な作品かもしれない。細かな線の集積で、女性の肌の質感までもリアルに表現した素描には、モデルとなった当時の女性の思いや緊張感まで感じられるようだ。

そしてラストの第4章は、現在のベルギー、オランダにあたるネーデルラント地域から。この地域は15世紀の初頭に油彩の技法が急速に発展。ヤン・ファン・エイクをはじめとする画家たちによって華麗な絵画の伝統が形成されていった。一方で紙の普及が遅れたこともあって、現存する素描は少数にとどまり、ようやく16世紀末以降に発展していくことになる。この時代の北部オランダでは、絵画で扱われる主題も幅が広がり、絵の購入者が一般市民に移っていった。このため聖書の物語や肖像画だけでなく、風俗、風景、動物を描いたものなど、素描の表現も多彩にわたっていることが特徴だ。

展覧会では、アントウェルペン(アントワープ)で活躍したペーテル・パウル・ルーベンスや、アンソニー・ヴァン・ダイク、ヤン・ブリューゲル(父)など、名だたる画家の素描が登場。あの有名なレンブラント・ファン・レインの貴重な素描《キリスト捕縛》も展示されている。

これはイエス・キリストが、ゲッセマネの園で逮捕される場面を描いたもの。弟子のペトロが怒って、捕らえにきた一人の耳を剣で切り落とそうと剣を振り上げたのを見てキリストが、すべて神が定めた運命なのだから剣をおさめよ、とペトロをいさめ、捕らえに来た者たちも圧倒されるというシーン。素描の線が太く角張っているのは、葦(あし)のペンを使っているからだという。私たちがよく目にするレンブラントの油絵とまったく違う大胆な筆致に、画家の新しい側面を見るかのようだ。

華々しくインパクトのある絵画とは少し違う、「素描」という切り口の展覧会。一本一本の線を巨匠が描いたと思うと、こちらもつい細部まで気になって見てしまう。展覧会の序盤には木炭やチョーク、ペン、水彩など素描を制作する際に画家たちが使うさまざまな画材も紹介されているが、その違いによる表現の多様性も興味深い。ときに漫画のようなタッチの表現もあって、画家たちに親近感を覚えたりと、ほかでは体験できないさまざまな発見のある展覧会。ぜひゆっくりと味わってみてはいかがだろう。

スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで

会場:国立西洋美術館[東京・上野公園]

会期:2025年9月28日(日)まで

開館時間:9:30〜17:30(金・土曜日は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、9月16日(火)※9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開館

詳しくは展覧会ウェブサイトへ

※記載情報は変更される場合があります。

※最新情報は公式サイトをご覧ください。

(文)杉浦岳史

-7.png)

-4.png)