孤高の画家ファン・ゴッホ、その夢を受け継いだ家族がいた。

世界で絶大な人気を誇る画家、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)。37年という短い生涯、しかも画家として活動したのは亡くなる前の約10年あまりという非常に限られた時間に、彼は油彩画、素描など合わせて約2,000点もの作品をこの世に残した。

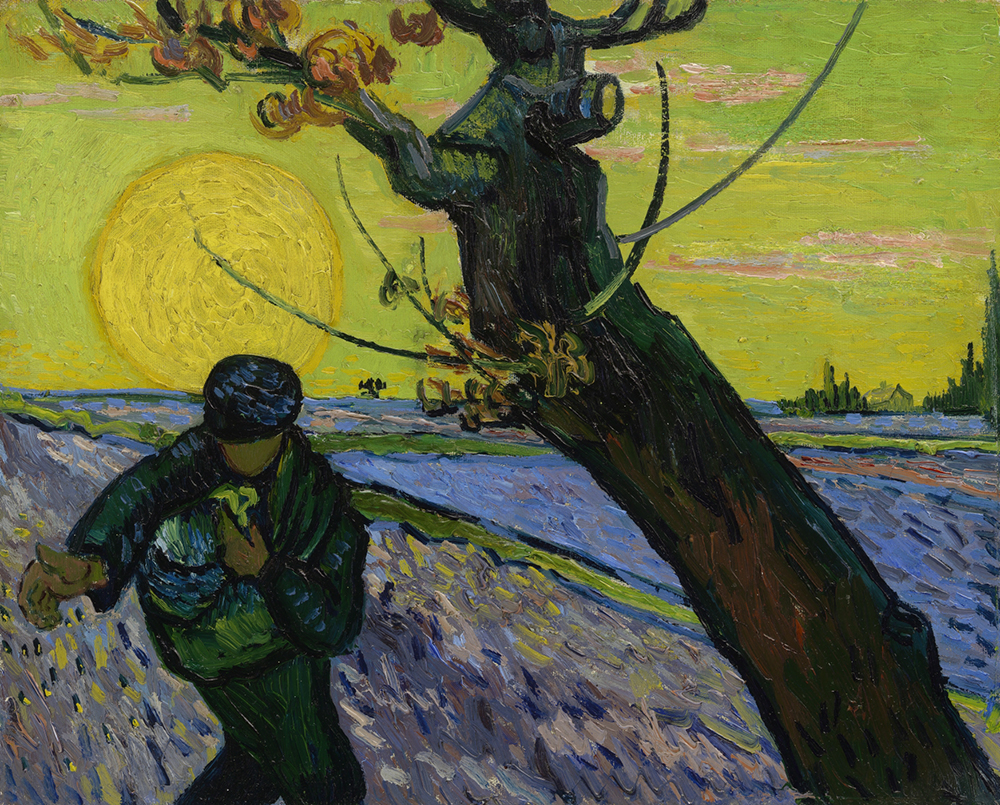

なぜここまでフィンセントは知られ、世界中の美術館に作品がおかれ、私たちを魅了するのだろうか。ひとつにはもちろん、唯一無二といってもいい彼の絵画表現がある。風景さえ生命を持つかのような厚塗りの絵具のうねるような筆致、心情までも映すような色彩。痛いほどに繊細でまっすぐだった彼の生き方を考え合わせるとき、作品は私たちの心の奥の深い部分に直接語りかけてくる。

そしてもう一つ、彼を有名にしたのは、フィンセント・ファン・ゴッホの弟のテオ、その妻のヨー、そして二人の息子のフィンセント・ウィレム(テオとヨーは息子に兄と同じ名をつけた)という家族の絆だった。100年後の人々にも自分の絵が観られることを夢みたフィンセント・ファン・ゴッホ。生前はほとんど評価されることのなかった彼の作品の素晴らしさを家族が信じ、人々に伝えようとした、その想いがいまのファン・ゴッホの名声を生みだしたともいえるのだ。

東京都美術館で開催される「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」は、まさにこうした家族の存在や、ファン・ゴッホ家が所有したコレクションに焦点をあてた展覧会。フィンセント・ファン・ゴッホ本人による約30点以上の貴重な作品に加え、日本初公開となる彼の貴重な4通の手紙などを交えて、ファン・ゴッホの魅力やその物語を違った視点から見ることができる。

家族といえば、まずファン・ゴッホの画家としての人生を支えた弟テオの存在を忘れることはできない。テオは、美術商であるグーピル商会で働いていたが、1879年からはパリに移り、印象派をはじめとする若手画家の美術に関心を持ち、兄フィンセントにはつねに経済的、精神的援助を惜しまなかった。兄からは支援に対してその成果となる作品が送られ、弟のアパルトマンを埋めつくしていたという。

1890年7月、パリ郊外のオーヴェール=シュル=オワーズでフィンセントが亡くなると、弟のテオは兄の回顧展の開催を夢みて奔走するものの体調を崩し、あとを追うように半年後にあっけなく33歳の生涯を閉じてしまう。そのあとを継いだのが、テオの妻のヨーだった。夫の仕事を通じて美術への造詣を深めていた彼女は、夫と義兄を続けて亡くした悲しみの中で、画家フィンセント・ファン・ゴッホの名を世に知らしめ、二人の想いを形にしようと決意する。そのために作品を展覧会に貸し出し、評価を確立しようと定期的に作品を売却。さらにはテオに宛てられたフィンセントの膨大な手紙を整理し、1914年に出版にこぎつけるなど奔走する。そして亡くなる前年の1924年にはロンドンのナショナル・ギャラリーのために《ヒマワリ》を手放し、フィンセントの画家としての名声を確固たるものにした。

フィンセントとテオ、兄弟の貴重なコレクション。

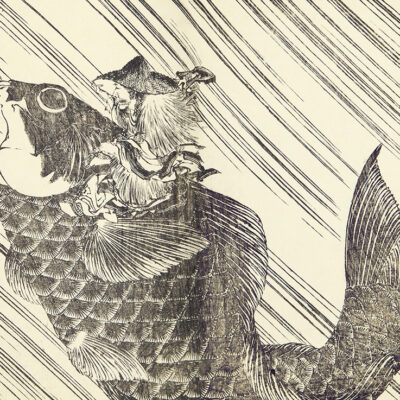

フィンセントとテオの二人は、叔父の紹介でともに十代半ばから画廊で働き始めたが、プライベートでもグラフィックアートや版画などを集め、ときに贈りあっていたという。パリでは同時代のアートも収集したり、フィンセントが自分の作品と交換で手に入れたものも。第2章ではこうしたコレクションを紹介。フィンセントが新しい表現方法を確立する際に参照したとされる日本の浮世絵も展示される。

フィンセント・ファン・ゴッホの人物像をイメージする上でも注目なのが、オーストラリア出身の画家でフィンセントの友人ジョン・ピーター・ラッセルによる《フィンセント・ファン・ゴッホの肖像》。描かれた本人もお気に入りの肖像画だったと見え、テオに送った手紙には「ラッセルが描いた僕の肖像を大切に扱ってほしい。僕にとってとても重要なものだ」と頼んでいる。フィンセント自身が描いた自画像ともまったく違う、彼の人柄まで伝わってくるような作品だ。

画家フィンセント・ファン・ゴッホの足跡を辿る名作たち。

展覧会の第3章では、いよいよフィンセント・ファン・ゴッホの作品群が登場する。彼が画家になる決意をしたのは1880年、27歳のとき。最初の3年間はオランダのハーグで素描を磨き、その後ニューネンという街で油彩画に取り組む。はじめに農民を描く画家になろうと志したフィンセントが描いた《女性の顔》、色彩理論に関心を抱いて描いた《ルナリアを生けた花瓶》はどちらもこの時代の作品。一般にはあまり知られていないこの時期のファン・ゴッホ作品を見られるのは貴重だ。

ところが1886年にフランスのパリに出てきたフィンセントは、自分の表現が時代遅れであることに気づく。彼は印象派の流れを経たパリの新しい画壇の明るい色彩を取り入れ、独自の様式をつかみはじめた。《グラジオラスとエゾギクを生けた花瓶》は、まさにこの時代の代表作。ほかにも《モンマルトル:風車と菜園》《クリシー大通り》など、フィンセントが暮らした当時のパリの様子、そして芸術の都で新しい空気にふれた彼の心境の変化が見てとれるようで興味深い。

そして芸術家たちの理想郷を求めて1888年2月にやってきた南仏アルル。合流したポール・ゴーガンとは2ヶ月を共に過ごすが、意見が合わずに共同生活は破綻を迎え、悲痛にくれたフィンセントは自分の耳を切る事件を起こす。彼はサン=レミ=ド=プロヴァンスの療養院で1年過ごし、発作が起きることにおびえながらも作品を創りつづけ、独自の表現スタイルを確立していく。

この《種まく人》は、アルルでゴーガンと共同生活をしていた頃の作品。画家のミレーに憧れて、その代表的なモチーフである「種まく人」を自らも描きたいと試行錯誤してここに辿りついた。下の《羊毛を刈る人(ミレーによる)》はサン=レミに移ってからのもの。尊敬する画家の作品を模写し、色の自由な実験に慰めを得たフィンセントは、療養院にいた翌年の4月までに28点の作品を制作。彼が力を入れて取り組んだオリーブ園のモチーフ、そしてテオとヨーのあいだに息子フィンセント・ウィレムが生まれ、そのお祝いにと《花咲くアーモンドの木の枝》を描いて贈ったのもこの頃だ。

1890年5月、サン=レミを離れたフィンセントは、パリを経由してオーヴェール=シュル=オワーズにたどりついた。なだらかな丘陵と麦畑が広がる村で彼は敬愛する画家たちが表現した「麦の声」を感じたという。展示された《麦の穂》の画面にめいっぱい描かれた麦の姿は、その声を表現しようとするフィンセントの想いが感じられるようだ。そしてこの絵を描いた翌月の7月27日、彼はこの村で拳銃で自らを撃ち、2日後に命を落とす。

ヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルの奔走、そして息子へ受け継がれた想い。

テオの妻のヨーは膨大なフィンセントの作品を受け継ぐと、個人収集家や美術館の世界、美術取引の仕組みについての知識を身につけ、フィンセントの作品を広めるために奔走。展覧会の第4章では、彼女の尽力を、作品売却の会計簿など貴重な資料も交えて紹介している。

その後、ヨーの息子のフィンセント・ウィレムはファン・ゴッホ家のコレクションに深く関わり、作品が散逸しないよう力を尽くした。彼は1960年にフィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立。1962年にコレクションの大部分の所有権を財団に移譲し、1973年のオランダ国立フィンセント・ファン・ゴッホ美術館(現ファン・ゴッホ美術館)の開館へと情熱を注いだ。こうして、ファン・ゴッホの夢は、私たちが生きる100年後の今に受け継がれることとなった。

展覧会第3章には、フィンセント・ファン・ゴッホによる数々の自画像のうちの世界的に重要な一枚、《画家としての自画像》がある。1887年12月から翌年の2月頃、つまり彼がパリにいた時の頃のものだ。のちの1890年5月17日、ヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲルは、パリで初めてフィンセント・ファン・ゴッホと会った。病気と聞いて想像していた姿とは異なり、たくましく健康的な様子に驚いたという。そんなヨーは、すべての自画像のなかでも、この作品のフィンセントが初対面の印象によく似ていると回想している。

ヨーがどんな気持ちで義兄の作品を眺め、世の中に広めるべきと感じ、東奔西走したのか。私たちもこの作品と向き合いながら、家族の想いについて想像をめぐらすとともに、今に受け継がれるたくさんの芸術作品の裏に、それを「伝える人」の存在があることについても考えてみたい。

ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢

会場:東京都美術館[東京・上野公園]

会期:2025年9月12日(金)〜12月21日(日)

開室時間:9:30〜17:30(金曜日は20:00まで)※入室は閉室の30分前まで

休室日:月曜日、 9月16日(火)、 10月14日(火)、 11月4日(火)、 11月25日(火)※9月15日(月・祝)、9月22日(月)、10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)、11月24日(月・休)は開室

お問い合わせ(ハローダイヤル):050-5541-8600

※土日、祝日および12月16日(火)以降は日時指定予約制。

当日空きがあれば入場可。

※12月12日(金)までの平日にご来場の場合は日時指定予約は不要。

詳しくは展覧会ウェブサイトへ

※記載情報は変更される場合があります。

※最新情報は公式サイトをご覧ください。

(文)杉浦岳史

-1.png)

.png)