日本からフランスに渡り、試行錯誤のうえに手に入れた乳白色の女性像で約100年前のパリを驚かせ、一世を風靡した画家、藤田嗣治(ふじたつぐはる)。いまでもフランスでは、日本から来た画家といえば真っ先に「Foujita」の名が挙がるほどに知られ、パリで展覧会が開催されれば多くのファンが集まる。

「日本から来た」としたのは、藤田嗣治が晩年にフランス国籍を取得してフランス人になったからだ。日本では原則として二重国籍でいることはできず、彼は自分から日本の国籍を抹消する手続きをとった。日本人であることを捨ててまでそうしようとした藤田の心に何が起きたのだろうか。

いま東京のSOMPO美術館では展覧会「藤田嗣治 7つの情熱」が開催中。これまでにはない新しい切り口で藤田作品を観ることによって、彼が絵画制作に求めたものを辿る。美しい乳白色の肌が印象的な女性像を描いた作品群はもちろんのこと、個人の所蔵品も含め、国内外から油彩、版画、貴重な資料などが集結。藤田のこれまで知られていなかったようなスタイルにも出会える数少ない機会だけに、ぜひ足を運んでみたい。

展覧会は、藤田嗣治のインスピレーションの源を「自己表現」「風景」「前衛」「東方と西方」「女性」「子ども」「天国と天使」という7つの情熱で読み解いていく。単に時代ごとに追っていく展示に比べると、藤田の作品を理解するための入口が用意されているのでわかりやすく、興味深い。

藤田嗣治は1886年に東京府牛込区(現在の東京都新宿区)に生まれた。父は医者で、森鷗外の後任として軍医の最高階級である軍医総監にまで登りつめた人だ。藤田は早くから画家としてフランスへ渡りたいと夢みていたが、この森鷗外の勧めもあってまずは東京美術学校(現在の東京藝術大学)に入学する。

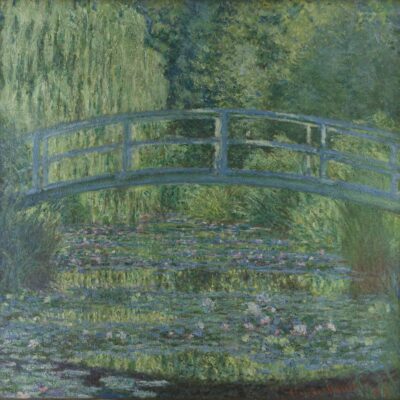

当時の日本画壇は、すでにフランスでは過去のものになりつつあった印象派と写実主義を合わせたような外光派が主流。「黒は使わない」とする方針にも藤田のスタイルは合わず、1913年、26歳のときに45日間の船旅を経て単身フランスへと乗り込んだ。

展覧会第1章の「自己表現への情熱」では、パリのギャラリーでの初個展のときの招待状が展示されているが、なんと丸メガネとおかっぱ頭という彼独特の出で立ちの写真がメインビジュアルになっている。西洋文化の中で懸命に自分の存在感を確立しようとした藤田の想い、そして日本の若きアーティストを異国情緒で売り出そうとしたギャラリー、その両者の思惑が合致した共作といえそうだ。

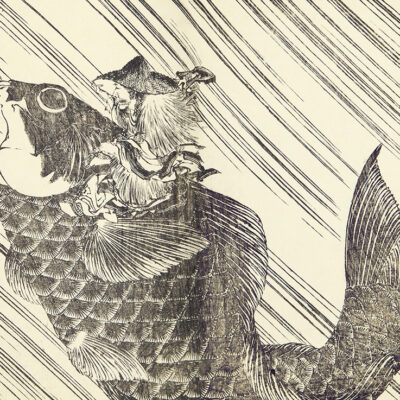

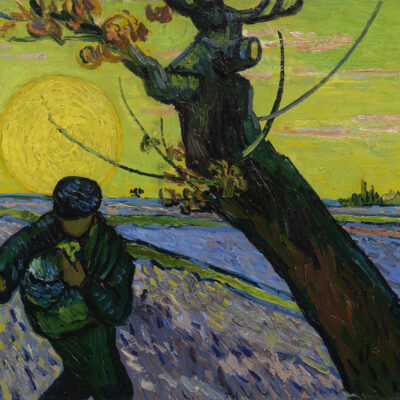

第3章の「前衛への情熱」そして第4章の「東方と西方への情熱」では、主に藤田嗣治がパリで受けた衝撃やそこから自分らしいスタイルを模索する葛藤の時代が語られる。彼が到着した頃、パリではピカソらが興したキュビスムをはじめ前衛芸術が全盛期を迎えていた。藤田がピカソのアトリエを訪れたときには、ピカソは描く対象を細切れに解体して絵に再構築したり、楽器を壊してコラージュしたりといったアートの実験の真っ最中。しかも日本の画壇では想像もつかないような素朴で大胆なスタイルをもったアンリ・ルソーの絵まで見せられたという。日本から来た藤田には、とんでもないインパクトだったに違いない。展覧会には、こうした影響を受けた藤田によるキュビスム作品《アトリエの中のキュビスムによる静物》という珍しい絵画もある。パリのアートシーンのパワーに刺激を受け、ワクワクしているような彼の様子が伝わってくるようで楽しい。

それぞれの画家が、自分だけのスタイルを探していた時代。藤田は第一次世界大戦が始まってもパリに留まり、戦中という特殊な環境で、しかも日本を遠く離れた地で、あらためて日本の文化を見つめ直す機会を得た。金屏風を連想させる黄金色の背景、仏像のようなアーモンド形の眼など、日本美術の要素も積極的に採り入れていく。上記の《シーソー》もこうした中で生まれた作品だ。シーソーに座る女性たちは東洋と西洋の文化のバランスを表現しているともいわれる。

それまでの自分をかなぐり捨てて、あえて他人の逆のことをやろう・・・こってり塗るのが流行っているならあえて平面的に、みなが太い輪郭で描くなら極細の面相筆で・・・。そんな逆転の発想、試行錯誤の果てに彼が手に入れたのが、藤田の代名詞となる「乳白色の裸婦」だった。第5章の「女性への情熱」では、この乳白色の美しい作品群をはじめとして、藤田が女性たちに向けたまなざしと新たな領域に入った藤田の絵画の世界が広がる。この章の展示室に入ると、それまでとは違う、完全にアップデートされた藤田のスタイルがすぐに感じられるはずだ。

1924年からともに暮らし始めた妻の「ユキ」ことリュシー・バドゥー、そして当時のアーティストたちの間でミューズだった「キキ」は、その恰好のモデルだった。画材に研究を重ねた藤田は、誰にも真似のできない白い肌の表現を発明して、フランスのアートシーンで一気にスターダムに踊り出ることになる。

1931年に藤田はリュシーと別れ、新しくパートナーになったマドレーヌ・ルクーとブラジルへと旅立つ。「カジノ・ド・パリ」のダンサーだった彼女はウェーブのかかった美しい金髪としなやかな身体で、藤田の新たな裸婦像の着想源になった。

このマドレーヌとの出会い、そして長い中南米での旅で、藤田の裸婦像にはそれまでにない柔らかさが生まれ、色彩の豊かさも増していく。しかし彼の新たなミューズは、なんと日本滞在中に29歳の若さで急死してしまう。

失意の藤田だったが、彼は25歳年下の堀内君代と東京で出会い、ひと目惚れ。1935年12月に結婚して、その後二人は終生連れ添うこととなる。

翌年の1936年といえば、日本では軍部の将校の一部がクーデターを起こした「二・二六事件」の年だ。藤田はこのあとに続く日中戦争、太平洋戦争で戦場での兵士たちの戦いの様子などを描く従軍画家として、いわゆる「戦争画」に携わることになる。藤田のほかにも多くの画家が軍部の要請で戦争画を手がけるが、戦争が終わると軍部に協力した彼らに対する批判が巻き起こった。

国のために尽くしてきたつもりが正当な評価を受けられず、失望した藤田嗣治は1949年、アメリカ経由で渡仏する。フランスでもすでに若い芸術家たちによる抽象絵画など新しい時代が始まっていて、美術雑誌には「亡霊がパリに帰ってきた」とまで言われたが、ほどなく開催された個展は成功。ピカソら旧友たちとの再会も果たし、ふたたび藤田は自由な画家として、心穏やかな日々を取り戻した。

晩年に入ると、展覧会第6章の「子どもへの情熱」で見られるように、風刺画を中心に独特の容貌をもった子どもたちを描くことが多くなった。子どもがなかった藤田が心の中で抱いていた空想の世界に生きる子どもたちの姿だったとされる。純真無垢に世界を見つめる彼らに、藤田は自分の理想の姿を重ねていたのかもしれない。

そして1955年には妻とともにフランス国籍を取得。1959年にはレオナール・フジタとしてシャンパーニュ地方のランス大聖堂でカトリックの洗礼を受け、キリスト教徒にもなった。日本でもカトリック系の学校でフランス語を学び、早い段階からキリスト教やキリスト教美術に接し、中世やイタリア初期ルネサンスの宗教絵画にも影響を受けてきたとされる藤田。展覧会第7章では、パリに着いてまもない頃から晩年までの長い期間に、彼が宗教に向けたきた想いから生まれた作品が登場する。

1966年に80歳になった藤田は、洗礼を受けたランスでシャペル・ノートル=ダム・ド・ラ・ペ(平和の聖母礼拝堂、通称「フジタ礼拝堂」)の内装に取りかかる。病をおして昼夜を問わず3ヶ月をかけて必死で描いた壁画は、彼の宗教への情熱のまさに結晶だ。

努力してパリの画壇で脚光を浴びれば日本で批判され、国のため国民のためと戦争画を描けばそのあとで戦犯と呼ばれ、最後にパリに帰ったときには日本人の画商から「藤田の絵は悪くなった」とパリの画商に噂を吹き込まれたという。藤田は「美術に国境はない」と語っていたというが、もしかしたら彼はあえて日本国籍を捨てることで、そうしたいわれのない批判から身を遠ざけると同時に、自分の芸術の普遍性を伝えたかったのかもしれない。祖国を愛していた彼にとって、それはとてもつらいことだったに違いない。

そんな藤田嗣治は、妻の君代とともに、日本を遠く離れた異国の地の礼拝堂で静かに眠っている。

「藤田嗣治 ー7つの情熱 Les 7 Passions de Foujita」

会場:SOMPO美術館

会期:2025年6月22日(日)まで

休館日:月曜日

開館時間:10:00〜18:00(金曜日は20:00まで)※最終入場は閉館30分前まで

詳しくは展覧会ウェブサイトへ

※記載情報は変更される場合があります。

※最新情報は公式サイトをご覧ください。

(文)杉浦岳史

-7.png)

-4.png)