突然だが、「愛」と聞いてあなたは何を思い描くだろう。男女の愛もあれば、子供に対する親の愛、人間たちを見つめる神の愛、「隣人愛」という言葉もある。多くの辞書には「かわいがり、いつくしみ、いとおしく思う気持ち」とあるが、私たちが「愛」を向ける対象とその深さは、人によって、時によってずいぶんと違う。一瞬の愛、永遠の愛、静かな愛、押し寄せるような激しい愛・・・いずれにせよ、人間と愛は切っても切れない関係にあるのは間違いない。

そんな私たち人間にとってとても大事な、根源的な感情でありながら、アートの展覧会で「愛」をテーマにというのはあまりなかったようにも思える。東京・六本木の国立新美術館で開催中の「ルーヴル美術館展 愛を描く」は、あえてこの「愛」をテーマにルーヴル美術館のコレクションを語る、というありそうでなかった新鮮な試みだ。

「愛」は西洋美術の根幹をなしてきたテーマでもあった。いや、あらためてこの切り口で眺めてみると、むしろ人間は「愛」ばかりを描いてきたと言えるかもしれない。「LOUVREには愛(LOVE)がある」という展覧会のキャッチフレーズにも「なるほど」と妙に納得させられてしまう。今回はパリのルーヴル美術館が世界に誇る絵画コレクションの中から、厳選された「愛」の名画73点が来日。時代や流派を超えて描かれてきた「愛」のさまざまな形を一堂に紹介する。

最初に語ったように、ひとことで「愛」といっても芸術の中で見られるのは男女の愛ばかりではない。古代の神々の愛、キリスト教の愛、恋人たちの愛、家族愛、官能の愛など、時代によって変遷してきたものもあれば、ずっと変わらないものもある。この展覧会を通じて、あらためて「愛」という概念の大きさとその深さについて考えてみるというのもいいかもしれない。

「愛」が生まれた。

まず展覧会のプロローグで語られるのは、「愛」が生まれた起源だ。

「愛の発明」という章のテーマの通り、ヨーロッパ文化の源流である古代ギリシア・ローマ、そしてキリスト教をたどり、この二つの文化における「愛」の始まりの象徴的な表現をみている。

愛の起源といえば思い出されるのは「アダムとエバ」の物語だろう。よく知られているように、旧約聖書によると神は最初の人間であるアダムを作ったあと、アダムのあばら骨から最初の女性エバを作り、二人を夫婦にした。17世紀後半から18世紀にかけての画家、ピーテル・ファン・デル・ウェルフの作品《善悪の知識の木のそばのアダムとエバ》もその物語を描いた作品のひとつだ。

エデンの園で互いに恥ずかしいという感覚のないまま裸で暮らしていた二人。それが蛇にそそのかされてエバが禁断の「善悪の知識の木の果実」を食べてしまう瞬間を作品は描く。神様には「食べるな」と禁じられていたので、アダムは「それは・・」と驚いたような表情をしている。結局エバはそれを口にし、アダムにも勧め、二人は楽園から追放されるという物語。いつからかこの禁断の果実は「りんご」とされ、後世の芸術作品にも登場するが、実は旧約聖書ではそう書かれてはいないという。またこの作品の調和に満ちたアダムとエバの姿には、これが描かれた18世紀当時のキリスト教の道徳観に即した「夫婦の愛」の絆が感じられる。

そして18世紀フランスの巨匠ブーシェによる《アモルの標的》が描いたのは愛が生まれる瞬間。「アモル」とは「キューピッド」のこと。そう、愛の矢を射るキューピッドのことだ。愛を司る神のことを、ギリシャ神話ではエロス、ローマ神話ではキューピッドあるいは愛を意味するアモル(Amor)と呼ぶ。誰かに恋する感情は、この愛の神が射た矢が心臓に当たった時に生まれるものとされ、作品はその矢の当たった瞬間を描いた。標的の上に舞うアモル(キューピッド)は恋人たちに授ける月桂冠を掲げ、地上では別のアモルが不要になった弓矢を燃やしているという、どこかユーモラスな感覚もある作品だ。

古代神話の「愛」は情熱的。

プロローグのあとの第1章は、古代神話の中に描かれた、欲望としての「愛」を語る。

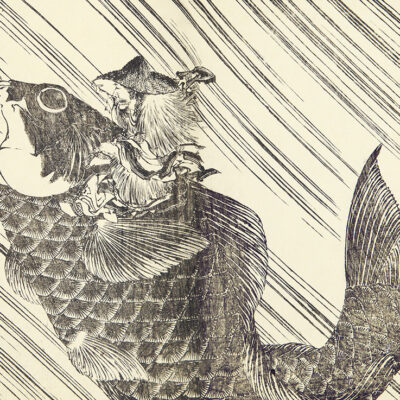

ギリシャ・ローマ神話の愛は情熱的で、愛する者の身も心もすべて所有したいという強烈な欲望となってあらわれる。神話では、愛の神の矢で射られた者はその直後に目にした人物に恋心を抱く、つまり「見ること」で愛の欲望がかき立てられるというが、18世紀フランスの画家ヴァトーの《ニンフとサテュロス》は、まさにその象徴的なシーンを描いている。

自然の精であるニンフと、人間の身体とヤギの脚を持つサテュロスを組み合わせた情景は、古代美術に端を発し、ルネサンス以降にティツィアーノやルーベンスなど名だたる画家たちに繰り返し描かれたテーマだ。

ほかにも、ギリシャ・ローマ神話の中の男の神々が気に入った女性を誘拐する、という定番の主題、愛の女神ヴィーナスと絶世の美青年アドニスの悲劇の恋を描いた《アドニスの死》など、神話に基づく「愛」の諸相が紹介されている。

自分を捧げる「愛」。

そして第2章「キリスト教の神のもとに」で繰り広げられるのは、まさに「愛」を標榜したキリスト教がテーマ。愛する者を所有するというギリシャ・ローマ神話とは対照的に、愛する者のために自分を犠牲にする愛が語られ、特に聖母マリアと幼子イエスを描いた「聖家族」の絵画が盛んに制作されることになる。

イエスを胸に抱き、その寝顔を見つめる聖母マリア。それは、やがて人類の罪をあがなうために十字架にかけられて命を落とすことになる我が子の運命に想いを馳せているものと解釈される。聖母像は歴史上たくさん描かれてきたがルネサンス以降はこの「眠る幼子」を抱く姿が「キリスト受難」の暗示として頻繁に描かれるようになったという。

シャルル・メランのこの作品は、理由がわからないとちょっとドキっとするかもしれない。

描かれているのは、実は「親孝行」の行為で、ウァレリウス・マクシムスという古代ローマの著述家が書いた『著名言行録』の中にある、父キモンと娘ペロの逸話を描いたもの。牢獄で食べ物を与えられずに処刑を待つ老父を娘ペロが訪れ、面会と言いつつひそかに授乳して栄養を与えるというもので、孝心(子が親に寄せる愛)の模範として多くの絵画に描かれたという。ほんとうにそれを描きたかったのか、それにかこつけているのかは、今となってはわからない。

絵の中に隠された「愛」。

そして第3章「人間のもとにー誘惑の時代」は、人間そのものの「愛」を描いた17、18世紀の絵画を取り上げる。古代神話の愛の物語は普遍的な主題として描かれ続けるが、17世紀のオランダや18世紀のフランスでは、現実世界に生きる人間たちの愛が盛んに描かれるようになる。

この時代のオランダで流行した風俗画では、豊かになりはじめた市民社会を背景に、さまざまな男女の人間味あふれる愛が描かれた。酒場で顔を寄せ合う庶民の男女、愛の売買を仲介するいわゆる「取り持ち女」などを取り上げつつ、象徴的な身振り、モチーフに意味を込めて、性愛をめぐる寓意(ほのめかし)をしのばせる。

音楽を奏でる男女のシーンは、同じ時代に活動したフェルメールにも見られるように、愛に関する寓意が込められていて、17世紀後半のオランダで流行した主題。ハブリエル・メツーのこの作品では、洗練された身なりの女性が当時の鍵盤楽器であるヴァージナルを弾いていて、男性と楽譜について話しあっているかのよう。目を合わせたり、触れあったりはしていなくても、愛の絆をそこに見ることができる。

サミュエル・ファン・ホーホストラーテンの《部屋履き》は、一見、室内しか描いていないように見える。しかしそこに描かれているのは、立てかけられた箒、無造作に脱ぎすてられた部屋履きの木製サンダル、鍵が差し込まれたままの奥の扉、そして金銭づくの愛を主題にした絵《雅な会話》のバリエーション・・・。まるでこの家の女主人が掃除を放り出して、愛の誘惑に身を委ねていることを物語るかのような寓意の数々。どこかサスペンスを感じさせる無人の構図が、私たちの好奇心をそそる。

この章ではほかにも、理想化された美しい田園で繰り広げられる羊飼いや農民の恋を綴ったパストラル(田園詩)というジャンルの18世紀フランスの絵画。あるいはそれとは対照的な緊張感とエロティシズムにあふれた画家フラゴナールの傑作《かんぬき》など、優雅さと感情的な悦楽が交錯するこの時代の表現が紹介される。

ロマンティックな「愛」。

ラストの第4章「19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇」では、主に19世紀フランスの絵画から、愛の形の変化とロマン主義が描いた悲劇的な愛を紹介する。

フランス革命で身分制が解体されたフランスでは、結婚に際して、身分や家柄でなく愛情による絆を重視する傾向が強まっていた。そんななか、18世紀末には手つかずの自然のなかで純朴な若者たちが愛を育むロマンティックな牧歌的恋愛物語が文学や美術のジャンルで流行。新古典主義の画家フランソワ・ジェラールの傑作《アモルとプシュケ》には、こうした無垢な愛への当時の関心が読み取れる。

描かれているのは、古代ローマの哲学者アプレイウスの小説の物語で、右が愛の神アモル(キューピッド)、そして左は美貌で知られた王女プシュケ。その美しさを妬んだ女神ヴィーナスの策略で、プシュケは醜悪な生き物と結婚することになってしまう。しかし彼女に恋してしまったヴィーナスの息子のアモルが密かに美しい宮殿に運ぶ。アモルはプシュケに自分の姿を見ることを固く禁じて、暗い夜だけ彼女と過ごす奇妙な結婚生活を送っていたが、ある晩プシュケは二人の姉にそそのかされて眠る夫の姿を見てしまい、そのハンサムぶりに見惚れるものの、怒ったアモルは飛び去ってしまう。その後、さすらいの旅に出たプシュケは、ヴィーナスから課せられた数々の試練を乗り越えてアモルと再会し、最後は天界で結婚式をあげて永遠に幸せに暮らすのだ。このハッピーエンドの物語は、18世紀末にフランスで流行。神の愛にふれた人間の魂が、試練を経て幸せを知る物語として知られるようになった。

同じ展示室で《アモルとプシュケ》の向かい側に置かれているのが、アリ・シェフェールの大作。14世紀イタリアの詩人ダンテの『神曲』はフランス19世紀前半のロマン主義の時代に流行したが、その中の「地獄篇」に登場するのがパオロとフランチェスカの悲恋物語。アリ・シェフェールは二人の官能的な裸体を対角線上に配置した。このドラマティックな構図がロマン派の画家らしい。

ほかにも、イエス・キリストに絶対的な愛を向けるマグダラのマリアを描いた作品、18世紀フランスのロココ時代に描かれた優雅な恋の駆け引きの情景など、展覧会にはさまざまな愛の形があふれている。ひとつ一つゆっくりと見ていくと、私たち人間が長い時間にわたっていくつもの限りない「愛」の物語を紡いできたことがわかってくる。そしてこれからも人間が地球上にいる限り永遠にそれが続くだろうことも。

展覧会「ルーヴル美術館展 愛を描く」

会場:国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2)

会期:2023年3月1日(水)〜6月12日(月)まで

開館時間:10:00〜18:00(毎週金・土曜日は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで

※状況により会期・開館時間が変更となる場合があります。

休館日:毎週火曜日

※ただし3/21(火・祝)・5/21(火)は開館、3/22は休館

入館料その他の情報は展覧会HPへ

-7.png)

-4.png)