今からおよそ100年前にさかのぼる1920年代のパリ。女性たちが活躍する新しい時代をひらいたアーティストたちの物語を、いま東京・渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで開催中の展覧会「マリー・ローランサンとモード」で見ることができる。その主役は、画家のマリー・ローランサンとファッションデザイナーのココ・シャネル。同じ1883年に生まれた二人は、アートとモードという異なるジャンルにおいて、女性ならではの新しい感性でそれぞれ独自のスタイルを築き、まばゆい光を放った。

それは1918年に終わった第一次世界大戦後すぐのこと。フランスは戦争に勝利したものの、それまでになかった数の国民が犠牲になり、人々の心や社会に大きな傷跡を残した。そんな重苦しい戦争からの解放感もあいまって、この1920年代は生きる喜びにあふれた「狂騒の時代(レザネ・フォル)」を迎えていた。その言葉通り、街も人々のあいだでも熱気が渦巻き、新しい時代の変化、芸術や文化の潮流が次々に生まれていったのだった。

今回の主役であるマリー・ローランサンこそが、この第一次世界大戦で運命を翻弄された人だった。展覧会をより深く愉しむために、まずは彼女の生い立ちに少しふれておこう。

1883年10月、現在のオペラ座とパリ北駅のあいだにあるシャブロル通りでマリー・ローランサンは生まれた。名門の女子校リセ・ラマルティーヌを出て画家を目指すが、当時は女性が画家になるなんて考えもつかないような時代。それでも彼女は母親を説得し、まずは陶器の産地として有名なパリ郊外のセーヴルで絵付けを学ぶ。そこで絵の才能を発揮したマリーをようやく母も認め、彼女はパリのアカデミー・アンベールという画学校で本格的に絵画を学ぶことになる。ここで画家のジョルジュ・ブラックと出会い、彼女の運命が大きく動き始めることになった。

ジョルジュ・ブラックは、パブロ・ピカソとともに「キュビスム」という近代絵画の潮流を創った人。彼はマリーの才能に驚き、モンマルトルで画家や詩人たちが集まっていた「バトー・ラヴォワール(洗濯船)」に誘い、彼女はこの「キュビスム」運動のたった一人の女性として加わることとなった。早くから高い評価を得たマリー・ローランサンは、やがてキュビスムの影響を受けた作風からは離れ、パステル調の淡い色調と優美なフォルムが特徴の女性的なスタイルへと表現を変化させる。そして「エコール・ド・パリ」と呼ばれたアーティストの中でもひときわ輝く存在となって、作品も順調に評価されていった。

有名な詩人アポリネールとの恋愛でも知られるマリー・ローランサンだが、1914年にはドイツ人貴族のオットー・フォン・ヴェッチェンと結婚する。ところがそのすぐあとに第一次世界大戦が勃発。ドイツ国籍を得ていた彼女は夫とともにスペインに逃れて、7年にわたるつらい亡命生活を送ることになってしまった。

しかし、この間の生活は、彼女の作品をより深みのあるものにしたと言われる。甘やかな色彩でありながら、どこかうっすらと哀しげで余韻を漂わせる雰囲気。同じ時代の他の画家とはまったく異なる彼女独自のスタイルはこの亡命生活の「哀しみ」によって育まれたのかもしれない。

マリー・ローランサンがヴェッチェンと離縁してようやくパリに戻ったのは1921年。すぐにローザンベールの画廊で開かれた個展は大成功し、彼女は「狂騒の時代」の主役になった。展覧会の第1章では、パリのモンマルトルからモンパルナスへと移り広がったこの時代の祝祭的、芸術的、知的興奮を映した社交界の雰囲気が、彼女の作品とともに展開される。

とりわけマリー・ローランサンがパリ社交界の中心人物となったグールゴー男爵夫人エヴァ・ゲバートを描いた肖像画は評判になり、多くの注文が彼女のもとに舞い込んだ。

現実と想像が入り混じったような不確かな輪郭と、淡く幻想的な背景は、まるで夢のような感覚。優美な女性たちの「フェミニティ(女性性)」を引き出す絵画世界は、それを見る私たちにさまざまなイメージを想起させる。

その典型的な作品が《マドモワゼル・シャネルの肖像》だ。

パリの社交界では、ローランサンに肖像画を依頼することが一つの流行となっていた。ココ・シャネルも成功の証にと注文したのだが、できあがった作品のあまりのイメージの違いからか満足せず、描き直しを要求。ローランサンも譲歩しなかったため、結局シャネルは作品を受け取ることはなかったという。二人の世界観の違いを象徴する逸話といえそうだ。

展覧会第2章の「越境するアート」では、この二人も活躍した1920年代を象徴する「バレエ・リュス」との関わりが主に取り上げられる。この時代は、スペインからピカソ、アメリカからマン・レイなど、世界中から多くの若者がパリを目指し、国境を越えて才能を開花させていった。同時に、美術、音楽、文学、ファッションなどジャンルという垣根を越境した表現が発展したのもこの時代。セルゲイ・ディアギレフが率い、フランスで活躍したロシア・バレエ「バレエ・リュス」はその象徴といえる存在だった。

ピカソやブラックなどと共に、ローランサンとシャネルもこの「バレエ・リュス」の活動に加わり、ローランサンはバレエ「牡鹿」の衣装と舞台美術を手がけた。これをきっかけに彼女の仕事の幅が広がり、文学作品への挿絵の提供、あるいは舞踏や舞台芸術をテーマにした油彩画も残している。

一方シャネルは、ジャン・コクトーやピカソとともに、バレエ・リュスの作品『青列車』を手がけた。このふたつの作品のスタイルにも、ローランサンとシャネルの表現の違いを見ることができる。

この頃は、現代に生きる私たちが身につけているファッションの原型が生まれた時代でもあった。展覧会第3章「モダンガールの変遷」では、1920年代を中心にしたモードの変遷が語られる。

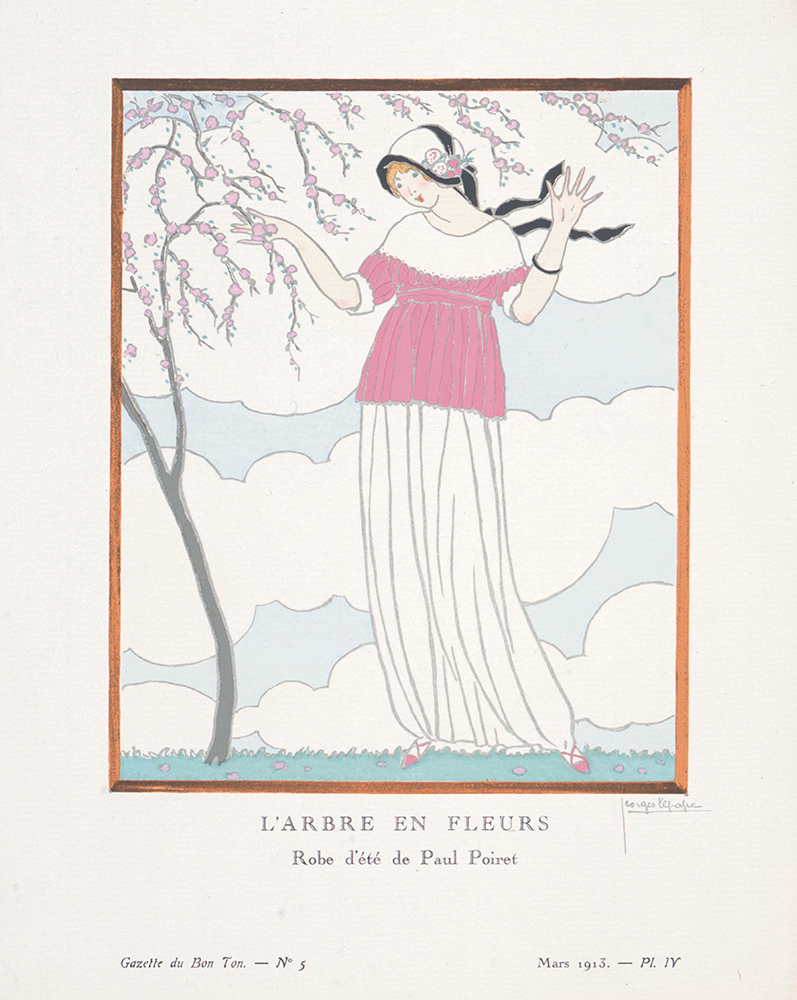

1910年代、フランスのファッションデザイナーであるポール・ポワレは、身体を締め付けていたコルセットから女性を解放。さらに20年代にかけてココ・シャネルは男性服の機能性や合理性を大胆に取り込み、彼女自身がそうであったように、働き、活動する新しい女性像「モダンガール」のイメージを牽引した。

その後、1929年頃から始まる世界恐慌やファシズムの台頭が始まると、復古調のロングドレスが出現し、マドレーヌ・ヴィオレの《イヴニング・ドレス》に見られるように、シンプルなファッションよりも女性らしさ、花柄などのモチーフが復活。マリー・ローランサンの作品でも1920年代末頃からは鮮やかな色彩、真珠や花のモチーフが多用されるようになっていった。

女性的な美を追求したマリー・ローランサンと、シンプルを価値観として打ち出したシャネル。その表現方法は真逆のようにも見えるが、こうした古典的な女性性への回帰とアヴァンギャルドが複雑に交錯していたのも1920年代の特徴だといえる。

ローランサンのフェミニンな世界を象徴する帽子やスカーフ、ネックレス、リボンなどのアイテムにも注目だ。彼女の母親は婦人服の裁縫と刺繍で生計を立て、娘のマリーを女手ひとつで育てたが、その生活とスタイルはローランサンの趣向にも大きな影響を与えたという。一方で、羽根などの装飾をなくしシンプルな帽子を作って自ら身につけたココ・シャネルのスタイルはご存じの方も多いだろう。下のシルクベルベットの帽子は、シャネルが恋人のアーサー・カペルから出資を受けて、パリのカンボン通り21番地に小さな帽子店を開店した1910年頃のもの。シャネルの原点と言ってもいいかもしれない。

展覧会の終幕では「ローランサンの色彩(パレット)」として、30年以上にわたりシャネルのデザイナーを務めたカール・ラガーフェルドのドレスが展示される。彼はローランサンからインスピレーションを受け、その特徴である透明感のある色彩を自身のデザインに取り入れた。表現の違いから並行線を辿った二人の人生だったが、100年近くを経てそれが融合した瞬間だった。

戦争と平和のはざまの激動の時代を生き抜き、女性の生き方やスタイルに大きな可能性を拓き、影響を与えたローランサンとシャネル。100年後のいま、また時代が大きく変わりつつある現代社会と重ね合わせながら、アート界とモード界、二人の巨匠の人生について思いを馳せてみたい。

展覧会「マリー・ローランサンとモード」

会場:Bunkamura ザ・ミュージアム

会期:2023年2月14日(火)〜4月9日(日)まで

開館時間:10:00〜18:00(入館は17:30まで)

毎週金・土曜日は21:00まで(入館は20:30まで)

※状況により会期・開館時間が変更となる場合があります。

休館日:3月7日(火)

入館料その他の情報は展覧会公式HPへ

-7.png)

-4.png)