あざやかな色彩、独特の構図、自由でポップでつねに新しい表現。そして人間や自然を見つめるやさしい眼差しと鋭い観察眼・・・。1937年、イギリスに生まれた芸術家デイヴィッド・ホックニーの作品にはいつも、ワクワクするようなアートの愉しさがつまっている。

86歳になった今も新作を発表し、世界を魅了しつづける彼の60年以上にわたる創作の軌跡を辿る「デイヴィッド・ホックニー展」が東京都現代美術館にて開催されている。日本では27年ぶりの大規模個展で、ホックニーを代表する作品も多数来日。日本初公開、あるいは世界初公開の新作もあり、東京を訪れる海外の旅行者もふくめ数多くの観客を集める人気の展覧会となっている。

デイヴィッド・ホックニーがロンドンの王立美術学校に入学したのは、1959年。当時、欧米のアートシーンは抽象表現主義やポップ・アートなど美術史に残るような潮流が時代を席巻していた。ホックニーはこうしたさまざまな様式や作家たちに学び、自身の作品に投影しつつも、特定の動向に縛られない自らの表現を切り拓こうとした。1964年にはアメリカ、ロサンゼルスに移住。そこでホックニーは彼の代名詞と呼べるような作品を生みだし、脚光を浴びることになる。

イギリスとは違う乾燥した気候、照りつける太陽とそこに輝くプールやスプリンクラーの水しぶき・・・。まるで印象派の画家たちがそうであったように、刻々と変化する光の反射、水の動きの一瞬をとらえようとホックニーは試みた。当時新しく手に入るようになったアクリル絵の具も使い、建物やプールをあざやかな色彩で、しかも油絵具とは異なるフラットな感覚で描いた独特の表現。雨がほとんど降らないカリフォルニアの土地で、邸宅の中だけは手入れされた芝生が青々と茂る、どこか人工的なものもホックニーは感じたという。現実と夢の境目のような、やや平板にも見える絵の表現には、異国アメリカの日常をどこか冷静な視線で見つめるホックニーのアイロニーも混じっているのかもしれない。

登場人物の関係さえも透けて見えそうな

「ダブルポートレート」シリーズ

デイヴィッド・ホックニーは1960年代後半から制作を始めた肖像画のシリーズ「ダブル・ポートレート」でも知られる。描かれているのは、家族や恋人、友人たちなど主に親しい人々。今回の展覧会ではその代表作ともいえる《クラーク夫妻とパーシー》を観ることができる。

ほぼ等身大で描かれた友人のファッションデザイナー、オジー・クラーク(右)と、テキスタイルデザイナーのシーリア・バートウェル。ご覧の通りの逆光しかも薄暗い室内にいる二人の人物を自然に描くことにホックニーは苦労し、オジーの頭部だけでなんと12回も描き直したという。一見、何の変哲もないシーンなのに、画面全体に独特の緊張と空気感が感じられるのは、登場人物のパーソナリティまでも浮き彫りにするようなホックニーの観察眼と描写力ゆえだろうか。彼はこの作品で二人の関係を描きたかったと語っているが、展示されたほかの「ダブル・ポートレート」でもその眼差しが感じられる。

この「ダブル・ポートレート」のほかに、展覧会では彼の近年の自画像をふくめた数々のポートレートが展示されている。そのひとつひとつの作品を観ながらホックニーが映しだそうとした人物の想いやパーソナリティを読み取ってみたいところだ。

絵画を描く「視点」への新しい挑戦

ところで、ふだん私たちが絵画を見るときには遠近法、とりわけ一点透視図法で描かれたものを見ることに慣れている。消失点と呼ばれる点をひとつ決め、その点に近いものほど小さく、手前のものを大きく描くことで遠近感を表現するわけだ。しかしデイヴィッド・ホックニーはルネサンス以降、西洋美術で主流だったこの伝統的な遠近法では、私たちが見ている現実世界を表現するのに十分ではないと考えたらしい。

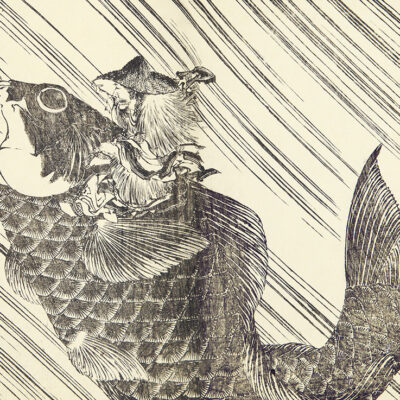

彼は、同じように遠近法のあり方に疑問をもった画家パブロ・ピカソのキュビスム的な世界の見方に関心を持ったこともあって、1970年代後半から遠近法をとらえ直すという挑戦を始める。また同時期に自分の聴力の低下にも気づいたことも、視覚による時間や空間の認識に影響を与えたという。さらには日本の絵巻物にあたるような中国の「画巻」に興味を持ってその研究に没頭。画面の中を自在に移動する複数の視点、鑑賞者を起点にして画面が広がるような逆遠近法に基づいた作品づくりも試みた。

展覧会では、こうした視点を変える試みによって生まれた絵画シリーズや、写真コラージュ《龍安寺の石庭を歩く 1983年、京都》などを展示。キュビスムに影響を受けた作品も多く、こうしたホックニーの「視点」に対する考え方をイメージしながら観ていくと興味深い。

展示室の壁を覆い尽くすような日本初公開の大作《ウォーター近郊の大きな木々またはポスト写真時代の戸外制作》もこの「多視点」がもとになっている。

1997年からおよそ15年間、ホックニーは幼少期に慣れ親しんだイギリスのヨークシャー東部で風景画の制作を始め、その自然や風物を抒情豊かに描いた。この絵を描くために彼は複数のカンヴァスを戸外に持ち出し、自然光の下でモチーフとなる木々を目の前にして制作したという。

横幅が約12mほどにもなるこの絵を観るとき、私たちはおそらくまず中央に立って正面を見つめ、左右を眺め、そして上方に視点を移して木の先端を眺めるだろう。もし画家が中央の一点だけを消失点にして一点透視法で描いたとしたら、私たち鑑賞者の視点とはズレが出てくる。そこでホックニーは、むしろ鑑賞者の視点に合わせていくつかの消失点をつくり、左右上下を見つめたときにも奥行きを感じられるようにした。これによってホックニーが木を目の前にしていたのと似た感覚が得られるというわけだ。視界に広がる生き生きとした枝ぶりを、展示室で実際に体感してみたい。

楽しむために現実世界を見る、ということ

作品制作に際して自由に材料や技法を選び、コピー機やファクシミリ、写真コラージュなど新しい技術を使うことをいとわなかったデイヴィッド・ホックニー。彼は2010年にiPadが発売されたときもすぐにそれを入手し、自身の創作に新境地を開いた。

大型の油彩画とこのiPadドローイングで構成された〈春の到来 イースト・ヨークシャー、ウォルドゲート 2011年〉シリーズはこうした中で生まれた作品だった。32枚のカンヴァスを組み合わせた巨大なスケールに描かれた早春の森。彼は目の奥に残る記憶をもとに絵を再構成し、葉擦れの音や新緑の香り、まさに「春の到来」で感じる歓びを画面におさめようとした。

そして2019年からホックニーはフランスのノルマンディーに制作拠点を移し、クロード・モネなど数多くの画家たちに愛されてきた自然豊かなこの地方で「春の到来」のテーマを深化させていくことになる。

折しも翌年にパンデミックが起き、ロックダウンの中でホックニーは静かな自然との対話を続け、全長90メートルにおよぶ大作《ノルマンディーの12か月》を創りあげた。季節によって、時間によって、大きく美しく移り変わるこの地方独特の自然の表情を描きとめる作品。それは彼が長年関心を寄せてきた東洋の絵巻物に通じる。そして彼のアトリエから車で1時間ほどのバイユーという町に11世紀後半から伝わる、約70mもの長さの世界的な刺繍画に影響を受けたものでもあった。

巨大な展示室で、まさに歳月を巡り、ノルマンディーの自然を体感するように、歩きながら視点を変えながら観ていく作品。そこに流れる風や鳥たちのさえずり、あるいはそれぞれの季節の到来と自然の変化をホックニーが歓び、いつくしむ様子さえ見えてきそうな風景がそこにある。

ホックニーの作品を観ていて感じるのは、身のまわりの日常や自然、友人たちを見つめ、描きながら、誰よりも彼自身がそれを描くことに大きな歓びを見出していたという点かもしれない。展覧会に際して彼が寄せたインタビューには、「楽しむこと」がメインテーマだという言葉があった。人生を愛し、楽しむために現実世界を見るべきだと語るデイヴィッド・ホックニー。彼の作品は、今を生きる私たちにとても重要なメッセージを投げかけてくれているような気がしてならない。

デイヴィッド・ホックニー展

会場:東京都現代美術館 企画展示室1F/3F

会期:2023年11月5日(日)まで

休館日:月曜日(9/18、10/9は開館)、9/19、10/10

開館時間:10:00〜18:00、8月中の金曜日は21:00まで ※展示室入場は閉館の30分前まで

観覧料・チケット予約その他の情報は展覧会HPへ

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/hockney/index.html

※記載情報は変更される場合があります。最新情報は展覧会ホームページをご覧ください。

-7.png)

-4.png)