「光」は、人間にとってなくてはならないもの。太陽の光は地球の恵みのすべての源泉であり、物を識別するために不可欠なもので、すべての色は光の反射の作用によって生まれる。たとえば木々の緑は、葉が緑色を発しているのではなく、葉が受ける光の色のうち緑色の光だけを反射するから私たち人間に「緑色」にみえるにすぎない。

だからこそ色や形を使ってこの世界や想念を描こうする芸術は「光」と密接に関係してきた。特に「神は光である」として、ステンドグラス越しにまばゆく差し込む光で神を表現しようとしたヨーロッパのキリスト教社会にあっては、とても大きな意味を持っていたといえる。そして宗教絵画をひとつの原点として発展してきた芸術の世界で、存在のつかみ切れない光をどう描くかはアーティストにとってつねに重要かつ難解なテーマであり、きっとこれからも変わることのない永遠のテーマであり続けるだろう。

そんな「光」とアートをめぐる200年の軌跡をたどる展覧会が、国立新美術館の「テート美術館展 光 ー ターナー、印象派から現代へ」だ。

テート(TATE)とは、英国政府が所有する美術コレクションを収蔵・管理する組織で、ロンドンのテート・ブリテン、テート・モダンをはじめ4つの国立美術館を運営している。これは19世紀に砂糖精製産業で財産を築いたヘンリー・テート卿が、自身のコレクションをナショナル・ギャラリーに寄贈しようとしたことがきっかけとなり、1897年にロンドン南部のテムズ河畔にナショナル・ギャラリーの分館として開館。のちに独自組織の「テート・ギャラリー」となり、組織を改編しながら現在に受け継がれてきた。「TATE」全体ではなんと7万7千点を超えるコレクションを有するという。

展覧会ではこの膨大なコレクションから「光」をテーマに約120点を展示。18世紀末から現代までの光をめぐる表現、技法の移り変わりに焦点をあてる。ウィリアム・ブレイクやターナー、コンスタブルからモネなどの印象派、さらにジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン、草間彌生などの現代アーティストまで、光に着目した芸術家たちの足跡をたどった。絵画作品はもちろん、光に包まれる大型インスタレーションまで、時代や地域、ジャンルを超えた「光の作品」を俯瞰した展覧会だ。

光とアートをめぐる200年の軌跡。

17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパは理性を重んじる「啓蒙」の時代を迎える。この「啓蒙」主義でも理性で人々を導く「光」は重要な役割を持っていたが、もう一方では旧来の秩序や理性ではなく個人の主観や感性を重視する「ロマン主義」も人々のあいだに広がっていた。

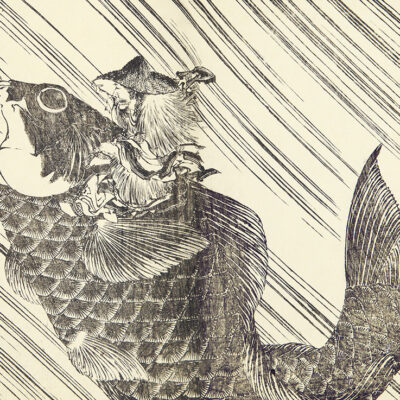

展覧会の<Chapter 1>「精神的で崇高な光」では、こうした中で強まっていった精神世界への関心に注目する。ロマン主義の画家たちは光と陰のドラマチックな効果を活かすことで人の内面や精神性に迫り、予測できない出来事への畏敬の念を絵画で表現しようとした。

ロマン主義の先駆者で、英国の画家ウィリアム・ブレイクはこの《アダムを裁く神》で自分が想像した神に後光が差すような光の表現を取り入れ、神性や権威を持たせた。同じく英国のエドワード・バーン=ジョーンズは《愛と巡礼者》で光と陰による対比的な効果を用いて、作品に神秘性をもたらした。

自然の中の光のきらめきは、私たち人間の心をとらえる。だからこそ多くの画家が、その瞬間の美しさを絵画で表現するという難しいテーマに魅せられ、チャレンジしてきた。

<Chapter 2>の「自然の光」は、こうした芸術家たちの挑戦をたどる。まずは「光の画家」と呼ばれた英国のジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー。彼の描く光は、はっきりした輪郭線を持たず、ぼんやりと周囲の自然に溶け込んでいる。それに対して、同じ時代に活躍したターナーのライバルであるジョン・コンスタブルは《ハリッジ灯台》で大空で移りゆく雲や大気の様子が作品の面積のほとんどを占め、光の加減とともに雲が変化するさまを細密に描写した。

こうしたコンスタブルらの自然を見つめる目は、それまでずっと描かれてきた神話や聖書など従来の絵画のテーマから離れ、画家の目に見える現実の世界を描こうとした当時の気運につながる。それはのちに印象派などへと受け継がれていくことになった。フランス印象派のクロード・モネが描く《エプト川のポプラ並木》では、まさに光が周囲と溶け合う瞬間のきらめきを表したいという想いが見える。

都市の近代化が進んだ19世紀末からは、室内というプライベート空間をどう描くかにアーティストの関心が広がっていった。フェルメールの作品がそうであったように、窓から入ってくる光の効果はまるで私たちがそこに居合わせたような感覚、そこにいる人物の内面を映しだすような表現を生みだす。デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイの《室内》は、暗めの色づかい、淡い光の描き方で室内の静けさや空気の冷たさを表現した。後ろを向いた黒い服の人物像は、かえって扉にあたる白い光、部屋の静寂を強調するかのようだ。

写真と色、新しい「光」の発見。

1830年代の「写真技術」の発明は、絵画を中心にしたそれまでの美術界を大きく揺さぶった。同時にこれをまったく別次元の表現方法と捉えて、実験的な芸術を追究するアーティストも現れてくる。1919年にはドイツの都市ワイマールに造形芸術学校「バウハウス」が開校。世界各地から集まってきたアーティストたちは、人の目を通した現実とは違う世界を把握する手段として「写真」を認識するようになった。動く光を用いた動的な写真表現などは、まさに光そのものを表現手段として用いた新しい視点だった。

一方でバウハウスでは、幾何学的な形態を使って光と色の関係を考察するアーティストたちが大きな足跡を残した。<Chapter 5>「色と光」では、色は周辺の色との関係によって見え方が変わる現象が起きることを示したヨーゼフ・アルバースや、色同士の関係性が生みだす視覚的効果を探求したハンガリー出身のモホイ=ナジ・ラースロー、ロシア出身のワシリー・カンディンスキーを紹介している。冒頭に書いた、色は光の反射によって生まれることを思い起こさせる表現といえるだろう。

写真と並んで「光」の表現を変えたのは電気の光だった。19世紀半ばに電球が発明されると20世紀に入る頃には人々の暮らしに浸透し、アーティストたちもこの新たな「光」との関係性を模索していく。

1955年に英国で生まれたデイヴィッド・バチェラーは都市生活を送る人々が光と色をどのように経験するのかに着目。色鮮やかなライトボックスを重ねた作品《ブリック・レーンのスペクトラム2》は、観る人に「都市」を想起させる光を表現しようとした。ほかにもダン・フレイヴィン、ピーター・セッジリーなどの作品により、光による新たなアートの領域を紹介する。

そして展覧会最後の<Chapter 7>「広大な光」では、美術史の中で重要なテーマであり続けた「光」が現代美術でも同じようにアーティストの関心を惹きつけつづけていることに着眼する。

米国出身のジェームズ・タレルは、光をどのように経験するかという問いのもと、光が鑑賞者を包み込むようなインスタレーション作品を制作してきた。また気候変動に大きな関心を持つデンマーク出身のオラファー・エリアソンの作品《星くずの素粒子》も展示。これは、多面体に反射する光に満たされた空間に身を置くことで、自分の行動がどのように世界や環境に作用するのかを意識することができる作品だ。この2つのインスタレーションはぜひ会場で体感してみたい。

この展覧会はすでに世界各国を巡回し、話題を集めてきた。最終会場となる日本ではエドワード・バーン=ジョーンズ、マーク・ロスコなど人気作家の12点が日本限定で出品。そして展示作品約120点のうちおよそ100点が日本初出品であることにも注目だ。世界でもっとも注目される現代美術家の一人、ドイツのゲルハルト・リヒターによる《アブストラクト・ペインティング(726)》は日本初出品で、しかも日本特別出品作品だという。

「光」という深遠な切り口と世界最大級のコレクションを誇るテートの作品によって、近代以降の美術史の流れとそのさまざまな表現をたどることができる展覧会。アートの意味合いを、違った角度から眺めるいい機会になるはずだ。

テート美術館展 光 ̶ ターナー、印象派から現代へ

会場:国立新美術館 企画展示室2E

会期:2023年10月2日(月)まで

休館日:毎週火曜日

開館時間:10:00〜18:00※入場は閉館の30分前まで

観覧料・チケット予約その他の情報は展覧会HPへ

※記載情報は変更される場合があります。最新情報は展覧会ホームページをご覧ください。

※本展は大阪に巡回予定

-7.png)

-4.png)