今に始まったことではないが、世の中はモノであふれている。そして最近はネット空間、SNSの世界でも無数のイメージや言葉が行き交い、心が安まる思いがしない、という人も多いのではないだろうか。しかもコロナ禍の中で、実体としてのモノ、あるいは人や自然にふれるような体験も減り、自分の身体や五感でしっかりと何かを感じることが難しくなってきている気がする。

そんな状況を一気に解消、してくれるわけではないが、日常にあふれるそうしたモノや情報の喧噪から自分を少し解放してくれるような展覧会がある。それが東京、六本木の国立新美術館で開催されている世界的美術家・李禹煥(リ・ウファン)の展覧会である。

いつもと違う時間の流れや余白、別の次元を覗き見るような感覚。たとえば、森の中でふと何も音が聞こえなくなり、自分と森が一体化したように感じる瞬間。あるいは静かな禅寺を訪れて枯山水の空白を見つめたときに、自分とその空間のあいだに何か響きあうものを感じた瞬間・・・。美術作品を見て、その意味について頭で考えるのではなく、作品のある空間にまずは自分をおいてみる。そして、そこで生まれる「もの」と空間、「もの」と自分の関係性、響きあう何かについて身体で感じてみたい、そんな展覧会だ。

自己は有限でも

外部との関係で無限があらわれる。

表現は無限の次元の開示である。

(李禹煥)

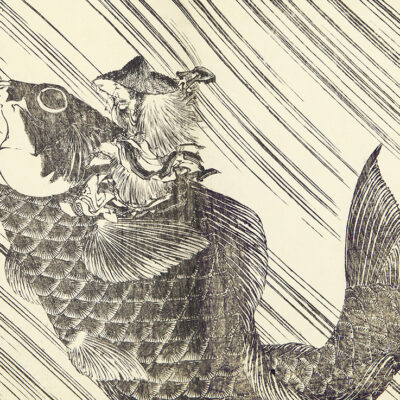

日本の現代美術を語るとき、この「李禹煥」の名を忘れることはできない。1936年、韓国の南部、慶尚南道に生まれた李禹煥は、幼少の頃から絵や書を習い、ソウルの高校では文学にのめりこんだ。ソウル大学校美術大学入学後の1956年に来日し、拓殖大学で日本語を、日本大学文学部で哲学を学ぶ。そのまま日本に残った彼は現代美術に関心を持ち、1960年代後半から本格的に制作を開始。そして60年代末に始まった戦後日本の美術界でもっとも重要な動向の一つ「もの派」を牽引した作家として、今では世界のアート界で知らない者はいないというほどに知名度が高まった。

美術評論家としても知られる彼の著書『余白の芸術』(2000年)は英語、フランス語、韓国語等に翻訳され、近年では米国のグッゲンハイム美術館(2011年)、フランスのヴェルサイユ宮殿(2014年)、ポンピドゥー・センター・メッス(2019年)で個展を開催するなど、活躍の場を大きく広げてきた。今年86歳になったが、その活動の意欲は衰えることなく、今回の展覧会も自ら展示構成を企画し、展示室の壁面に直接描いた新作も登場。およそ半世紀にわたる美術家としての仕事を網羅した、日本で17年ぶり、東京では初めての大規模回顧展がここに実現した。

まず時を1960年代にさかのぼる。李禹煥が制作を始めたこの時期、若者を中心にした世界的な政治運動が起こり、68年に起きたフランスの五月革命、日本の学園闘争など大きな変革が社会を揺り動かしていた。そのエネルギーは日本の若い美術家たちも動かしていくのだが、その中に李禹煥もいた。

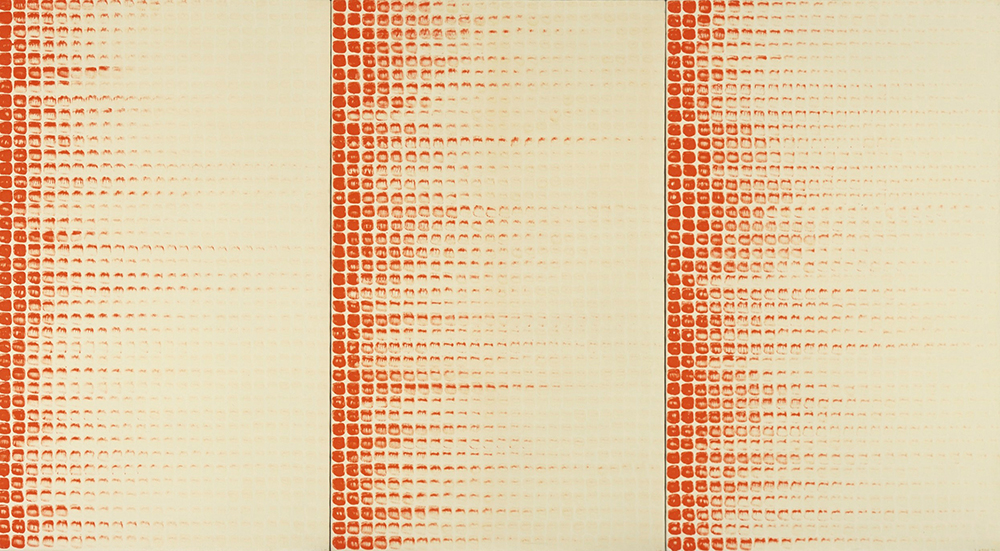

展覧会のプロローグで観客を驚かすピンクの蛍光塗料による三連画《風景Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ》(1968/2015年)はまさにこうした状況の中で生まれた代表作だ。これは目の錯覚を用いたトリックの流れを汲むアートが興隆していた当時の美術界の動きに影響を受けたもの。東京国立近代美術館で開催された「韓国現代絵画」展にこれが出品されたときには、あまりに強烈な色のハレーションに、周りに展示された作家たちからひんしゅくを買ったという逸話もあるほど。作品が周囲に与える影響の強さを、展示室で実感してみたい。

石や鉄、ガラスを組み合わせて、その素材がもつ特性を対立的に使って制作された〈関係項〉シリーズも、李禹煥の作品世界を象徴するもの。固い鉄板からふわふわと膨張した綿がはみ出て、素材の固定概念が揺らぐ作品。ゴムでできたメジャーが重い石で伸ばされたままおさえられ、寸法という概念が効かなくなる作品・・・。トリッキーな要素は残しつつ、意味や観念というよりも、ものと空間、ものともの、ものとイメージの関係に着目した李の新しい境地が見てとれる。

〈関係項〉シリーズは、さらに作品のおかれた「環境」との関係までも問いかけ、いわゆるサイトスペシフィックな傾向へと広がる。フランスのラ・トゥーレット修道院で発表され、今回展示室の床を覆い尽くすように表現された作品《関係項—棲処(B)》はその典型だ。観客が歩を進めるたびに石板が音を立て、足の裏に石の存在を体感し、私たちは「場」と一体化する。石の音以外は静寂が広がり、不思議な感覚に包まれる。

六本木の風景と空と緑の中に佇む野外彫刻《関係項—アーチ》。昔見た虹に着想を得て生まれたという作品は、ヴェルサイユ宮殿の個展で設置され大きな話題を呼んだ。石とステンレスのみで創られた緊張感のある構成。アーチは空間に輪郭を与え、その下にある回廊を歩くことで自分の身体と環境のあいだに新しい関係を生じ、無限性を呼び覚ます。

展覧会後半では絵画作品の変遷を見る。1971年にニューヨーク近代美術館で、抽象絵画の巨匠バーネット・ニューマンの個展に刺激を受けた李禹煥は、幼い頃に学んだ書の記憶を思い出し、絵画における身体性、時間性の表現に関心を強める。

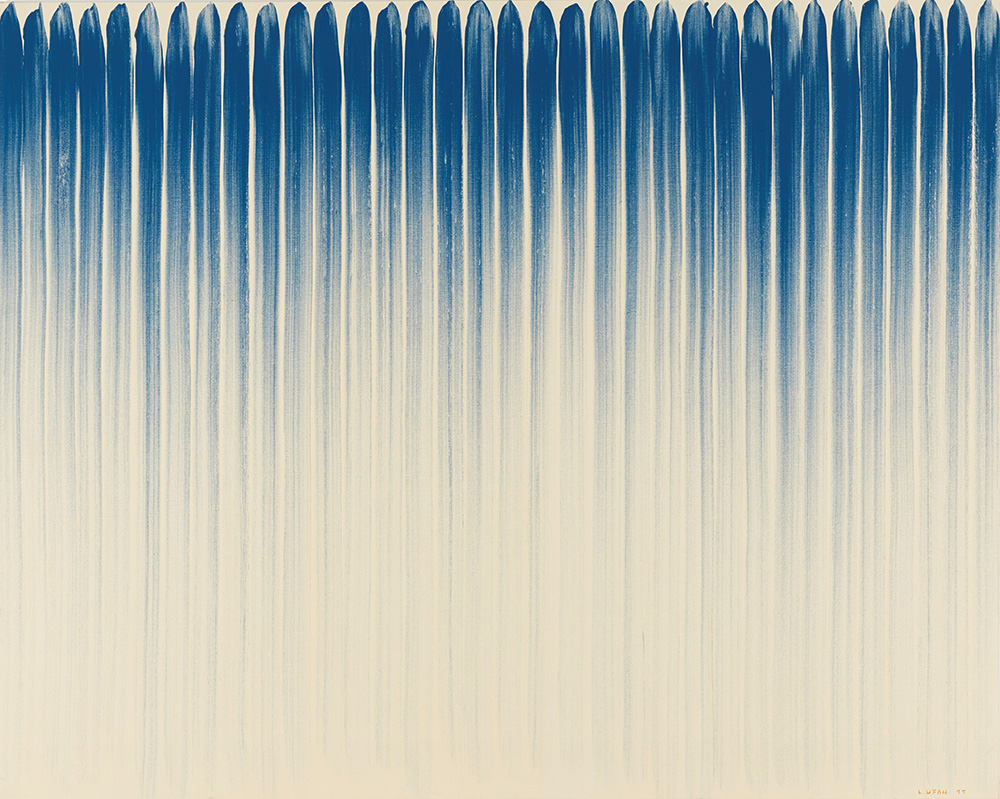

そして生まれたのが〈点より〉〈線より〉のシリーズ。巨大なキャンバスを相手に根気よく点と線を描くのだが、描き始めは濃い点や線が、しだいに薄くなり、それが消えると、次の列でまた同じことを始め、ひたすらに反復していく。その行為の痕跡が時間の経過を表現する作品だ。

1980年代に入ると、この規則的に反復する表現から、〈風より〉〈風と共に〉のシリーズに見られるように荒々しい筆遣いによる混沌した様相を見せ始める。同時に、李の関心は点と点のあいだ、線と線のあいだにある「空白」へと移っていく。

描かれているものよりも、描かれていない空白との空間のバランスへと興味が移ることで、キャンバスの外側、そして外部の空間ともつながり、響きあう作品が生まれる。これはその後の李禹煥の表現の根幹を創る、大きな転換期になった。

『余白の芸術』が発刊された2000年以降、〈照応〉や〈対話〉シリーズのように、描く行為が極端に限定された作品が登場。ほんのわずかなストロークが重ねられた筆跡と、描かれていない空白が反応し、さらにそのまわりの空間と呼応する。

「自分でわずかな手がかりを作れば、それによってその周りの色々な自分が関係していない様々なものが、作っていない色々なものがものを言ってくれる。(中略)作らない周りのいろんなものや空間が大きく響きあって一つの表現の世界を形成してくれる」

展覧会のためのインタビューで李禹煥は、自分が辿りついた「余白」の境地をこう語る。前の時代の作品とは対照的な、空間的な絵画のシリーズ。「すべては相互関係のものにある」という世界観がひとつの高みに昇華したといえるかもしれない。

展示室の終盤には、新作として壁に直接描かれた《対話—ウォールペインティング》が現れる。白から濃い色へのグラデーションは、「ないものから、あるものへ」の暗示をあらわす。一筆のストロークが描かれることで、辺りの空気が動きだす・・・まさに「余白の芸術」そのものの表現だ。

最後は、石と何も描かれないキャンバスが対峙する作品《関係項ーサイレンス》。余白が静謐を奏でる空間で、身体と五感のはたらきをフルに使って無限の広がりを感じてみたい。

李禹煥の半世紀にわたる創作の旅を追体験し、静かな余白の芸術へと至る流れを見ていく展覧会。その中で私たちは少しずつ現代社会で着せられた既成概念という鎧から解放され、李が生みだした余白に自分を見つめ、宇宙の無限を感じる。自分の心の中にもやさしい空白が生まれていくような、美術のメディテーションをぜひここ国立新美術館で体感してほしい。

国立新美術館開館15周年記念 李禹煥

会場:国立新美術館 企画展示室1E

会期:2022年11月7日(月)まで(毎週火曜日休館)

開館時間:10:00〜18:00(毎週金・土曜日は20:00まで)

※入場は閉館の30分前まで

※会期・開館時間は変更の可能性があります。ご来館前に公式サイトをご確認ください。

料金など詳しくは展覧会公式HPへ

-7.png)

-4.png)