20世紀彫刻の巨人とも呼ばれる「イサム・ノグチ」。日本人の父、アメリカ人の母をもつこの芸術家の名は、世界中に知られている。しかしその人生や作品については、あまりよく知らないという人も多いのではないだろうか。

「彫刻と空間は一体である」と考えていた彼の作品は、アメリカ、日本それぞれにあるイサム・ノグチ庭園美術館をはじめ、世界各地でその土地に根づくように点在している。大型作品も多く、まとまった展示が難しいことも私たちがあまり目にしない理由のひとつかもしれない。

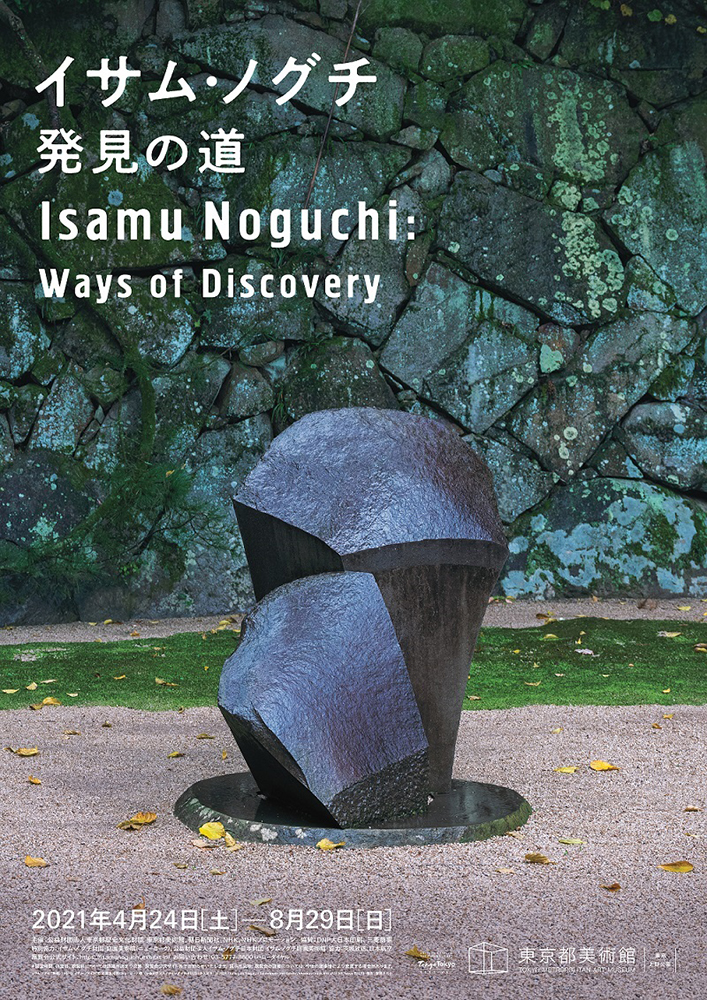

そんなイサム・ノグチの作品を一堂に観られる絶好の機会が訪れた。それが、東京都美術館で開催中の展覧会『イサム・ノグチ 発見の道』だ。

国内外から集められた大型彫刻作品に、彼が岐阜提灯から着想を得たという光の彫刻「あかり」を含め、およそ90件の作品が集結した。「発見の道」のテーマの通り、一つの素材や様式にとどまることなく、洋の東西のはざまで揺れ動きながらも貪欲に創作の実験と発見を繰り返したイサム・ノグチ。展覧会は「彫刻とは何か」を追求しつづけた彼の作品の真髄に迫る。

少しだけ、イサム・ノグチの人生を振り返っておきたい。彼が誕生したのは20世紀の初め、1904年(明治37年)のロサンゼルス。アメリカに渡って詩人として知られるようになっていたヨネ・ノグチこと野口米次郎と、その英訳の添削と推敲も担っていた作家で教師のレオニー・ギルモアのあいだに生まれた。2歳のときに日本に来るのだが、両親の複雑な関係からイサムは主に母によって育てられ、やがて14歳の時に息子の芸術家としての将来を信じたその母によってアメリカに送られる。

単身で渡米した少年は、紆余曲折を経ながらも高校をトップの成績で卒業。ニューヨークでコロンビア大学の医学部に在籍しながら、夜間に通ったレオナルド・ダ・ヴィンチ美術学校でその芸術家としての頭角を現すことになる。もともと子供ながらに木彫で生き生きとした制作をしていた彼は、美術学校の校長が驚嘆するほどのスピードで技法を身につけると、わずか3ヶ月目で開催した展示での深みのある表現力が高い評価を獲得。「ミケランジェロの再来」とまで言われたイサムは、彫刻に専念することになる。

そして1927年、彼は第一次世界大戦が終わって「グラン・エポック」(偉大なる時代)を迎えていたパリに留学する。7ヶ月ほどの滞在だったが、藤田嗣治やマルセル・デュシャン、アルベルト・ジャコメッティ、同じアメリカ人のアレクサンダー・カルダーなど、パリの美術界をにぎわせたのちの巨匠たちと知り合う。そしてここで「運命的」な出会いをしたのが、ルーマニアからパリに移ってすでに名声を博していた抽象彫刻の大家コンスタンティン・ブランクーシだった。

自然と通底する抽象的な彼の作品に衝撃を受けたイサムは、「弟子はとらない」と突き放すブランクーシを説得し、助手としてモンパルナス地区にあったアトリエに通うことになる。その教えは、彼の生涯の指針になったという。アメリカのイサム・ノグチ財団が提供する詳細な作品一覧を見ると、それまで人物の頭像など具象が中心だったのが、このパリ留学のあとから抽象彫刻へと大きく変化することがわかる。

そしてもう一つ、イサム・ノグチの作品制作に重要な示唆を与えたつづけたのは、やはり日本の文化と美意識だった。

日本とアメリカ、どちらにも属しきれない自分のアイデンティティの葛藤、とりわけ自分と母をないがしろにした日本人の父への複雑な思いは、当時の混迷する国際情勢も相まって、つねに彼を苦しませた。それでもイサムは日本の伝統や文化にあこがれを抱き、そこから自分の「彫刻のあり方」を模索していく。

戦前の日本を訪れたイサム・ノグチは、京都で埴輪、そして枯山水の庭の美しさを「発見」する。見る角度によって印象が変化する姿に「日本の庭は多分、彫刻ではないか」とその共通性に思い至る。パリの抽象から出発した彼が、自分のルーツを探す中で見つけたのは、日本に古くから根づいてきた抽象だった。

両親の祖国が戦うという不幸な太平洋戦争が終わり、日本国中がアメリカを中心とした欧米文化に豊かさを求めていくようになる時代。逆にイサム・ノグチは、彼に芸術の可能性への道筋を与えつづけた日本にますます近づいていく。

やがて辿りついたのが「石彫」という表現領域だった。日本庭園でも重要な役割をもつ石の神秘に魅せられた彼は、作庭家として知られた重森三玲を頼り、日本の各地で作品にふさわしい石を「釣る」旅をする。そしてこの石彫の道を究めようという時に、香川県牟礼町で代々続く石材店「和泉屋」の石匠、和泉正敏と出会った。

本展覧会の第一章に置かれた上記の作品《黒い太陽》(1967-69年)は、1964年に出会った二人が時間をかけて育んだ、信頼と協働関係の中で生まれたもの。シアトルにある同名作品の小型版習作にあたる。以降、和泉は生涯にわたるイサム・ノグチの右腕となり、牟礼町はニューヨークとならぶ彼の制作の拠点となった。34年の歳の差を越え、阿吽(あうん)の呼吸で仕事ができる関係に、イサム・ノグチの彫刻は大きな転機を迎えることになる。

その独自の石彫とは、石を素材として手を加えつつも、石本来がもつ要素と性質を残すという類例のないものだった。そのためには石を熟知した専門家であって、かつ伝統にとらわれず、イサムが思い描く姿へと石を形づくることができる技術と感性をもった石工であることが求められた。和泉正敏とのコラボレートは、それが運命的にぴったりと合致したもので、それは石匠にとっても芸術家にとっても新たな「発見」だったに違いない。

現在、牟礼にはイサム・ノグチ庭園美術館が開館し、和泉との協働制作が行われた野外アトリエがそのまま受け継がれ公開されている。そこはイサム・ノグチにとって、単なる仕事場ではなく、自らの感覚と世界がつながる「特別な空間」、それ自体が作品と言える小宇宙=庭と呼べるような場所だったという。本展覧会の第三章は、そのエッセンスとノグチ芸術を体感できる空間に仕立て上げられている。

展覧会のタイトルにもなったこの彫刻《発見の道》は、イサム・ノグチ80歳頃の作品だ。晩年になって、石は「地球そのものだ」と語った彼が行き着いたのは、心静かに自然の石と対話し、その声を聞き、その本質を引き出しながら、最小限の、しかし緻密に手を入れ、作品を彫るという創作の境地だった。子供の頃、手を動かせば物の生き生きとした姿を彫刻することができた彼は、長い時間をかけ、数々の運命的な出会いと創造の糧となる学びを重ね、そこから得た発見を作品に昇華しつづけて唯一無二の抽象芸術を手にしたのだ。

最後までアイデンティティの葛藤を続けた彼が、最後に発見したものは何だったのか。筆者はそれが、国籍や民族、あらゆるカテゴリーや偏見を越えた先にある、イサム・ノグチという一人の人間にとっての真理であったことを願ってやまない。

イサム・ノグチ 発見の道

東京都美術館

会期:2021年8月29日(日)まで

会場:東京都美術館 企画展示室

東京都台東区上野公園8-36

開室時間:9:30〜17:30(入室は閉室の30分前まで)

休室日:月曜日(7/26、8/2、8/9は開室)

観覧料:一般1,900円(日時指定予約が必要です)

展覧会ウェブサイト:https://isamunoguchi.exhibit.jp

文・杉浦岳史

※参考文献 『イサム・ノグチ ー 宿命の越境者』著者:ドウス昌代(講談社刊)

-7.png)

-4.png)