アートの歴史は、人間を見つめてきた歴史といってもいい。

狩猟の成功を祈った太古の洞窟絵画に始まり、理想の身体を描き、人の暮らしを描き、愛する誰かを描き、人間の想像力が生みだしたイメージをさまざまな様式で形にしてきた。そしてもちろん芸術家の目は、人間が一生のおよそ3分の1を過ごす「眠り」にも向けられてきた。

今回ご紹介するのは、この人間には欠かせない「眠り」に焦点をあてた東京国立近代美術館の展覧会、その名も『眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで』だ。

そもそも、人間の営みの中で「眠り」ほどミステリアスなものもないかもしれない。起きているときはさまざまなプロフィールをもった人間が、眠るとなれば身分も立場も国籍も関係なく誰もがほぼ同じく無防備で無意識の状態になる。自分にはコントロールのできない夢を見て、時に現実との境目をさまよう。そして「永眠」という言葉があるように、眠りは死とつながるイメージもある。まだまだ未知の領域も多く、だからこそ人はそこに果てない興味を向ける。

展覧会は、時代も国も超えた人類共通の「眠り」をテーマにして、18-19世紀スペインの巨匠ゴヤを案内役に、美術史上の名作から現代アートまで古今東西33人のアーティストの約120点を集める。作品は東京国立近代美術館をはじめ、すべてが日本の国立美術館の所蔵品から選ばれた。わが国のナショナル・ミュージアムが誇るコレクションの充実ぶりも垣間見ることができる。

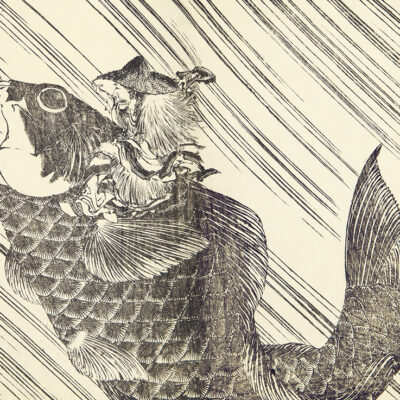

展覧会を構成する各章の冒頭には、フランシスコ・デ・ゴヤの4大版画集のひとつ『ロス・カプリーチョス』(1799)の版画作品がおかれている。冒頭のルーベンスの作品ほか、オディロン・ルドン、藤田嗣治の絵画作品などで構成される序章「目を閉じて」のあと、第1章「夢かうつつか」ではこのゴヤの《理性の眠りは怪物を生む》がイントロを担う。これこそは「眠り」がもつ不思議の最たるもの。私たちが眠りの状態にあるときには、理性の制御を超えて想像力が解放され、魔物や怪物さえ現れる。銅版画の道具であるニードルを持った左側のフクロウは、画家であるゴヤにこの怪物の姿をした想像の産物を描け、と迫っているかのようだ。

同じく第一章におかれた写真家・楢橋朝子の作品は、現実とうつつのあいだを見るような不思議な感覚を私たちに与える。これは、作家が日本各地の海や湖の中に実際に入り、水面ギリギリで幾度となくシャッターを切って制作している。沈めば命が危うい、まさに生と死の境界で写したイメージなのだ。

台湾出身の現代美術家、饒加恩(ジャオ・チアエン)の《レム睡眠》は、3つのスクリーンに18人の男女が交互に映しだされ、眠りから起き出して自分が見た夢について語りだす。彼らは台湾で働く外国人労働者たち。主に労働力が不足する介護の世界に従事し、異国での暮らしの中で、もう戻れないかもしれない祖国を思い、置いてきた家族の夢や繰り返す悪夢などについて淡々と言葉を紡ぐ。社会が生みだす複雑な環境を映しだした不安な「眠り」がそこに表現される。

第2章「生のかなしみ」は、生きるために欠かせない「眠り」の裏側に「死」が存在することを想起させる展示。そこには、死と隣り合わせにありながらも生をいとしむ、前向きな意味合いもふくまれている。現代美術家・内藤礼の作品《死者のための枕》(1997)は、繊細なシルクオーガンジーで作られたごくごく小さな枕が、境界があるかないかわからないほどの生と死の微妙なはざまを想起させる。

枕はまた、夢ともイメージがつながる。大規模なインスターレーションで世界に知られる美術家の塩田千春も、自身が出演した映像作品《落ちる砂》でこの現実と夢のあいだ、生と死の境目を表現する。枕から落ちる砂は、こぼれていく夢か、記憶か、それとも「生」そのものなのか。4分ほどのささやかな映像に作家の生命観が凝縮され、生のもろさ、あやうさが見え隠れする。

「眠り」を表現するアートとして、第3章「私はただ眠っているだけではない」で展示された昭和初期の日本の画家、阿部合成の《百姓の昼寝》も興味深い。

一見すると、そのタイトル通り、農作業に疲れた百姓たちが藁のうえで昼寝をしているようだ。しかしこれが描かれた1938年の日本は、日中戦争の真っ只中。挙国一致の戦時態勢の中であえて眠りを描いた作品は、戦争という現実から目をそらす行為、現実に対する抵抗とも受け取れる。「眠り」は「行動」の裏返しでもあるのだ。

このあと展示は、作品に閉じ込められた種子とそれを発芽させて成長させるのに必要な土と水と空気を金属の管に閉じ込めた河口龍夫のインスタレーション、

うずたかく山をなす存在の忘れられたアーカイブの書類を写真に収めたダヤニータ・シンの作品、そして自宅やホテルの一室にこもってその日の日付をキャンバスに描き込む「Today」シリーズで世界的に知られた美術家・河原温の作品などへとつづく。

ここまで見てきてわかることは、「眠り」や目を閉じる行為そのものが、とても大きな意味の広がりをもっているということ。そしてそれが、生と死、あるいは現実と虚構など、人間の存在そのものに強く関わり、社会そのものを表現する素材にもなり得るということ。

世界の人々が、これまで経験したことのない事態に身を置くことを余儀なくされ、まさに生と死、現実と虚構の境界が揺らいでいるいまの時代。「眠り」を見つめ、人間を見つめた作品たちは、私たちのこれまでの日常と、これからのあり方を考えるひとつのきっかけやヒントを与えてくれるのかもしれない。

眠り展:アートと生きること

ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで

会期:2021年2月23日(火・祝)まで

会場:東京国立近代美術館 1階 企画展ギャラリー

住所:東京都千代田区北の丸公園3-1

電話番号:050-5541-8600

開館時間:10:00〜17:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日

アクセス:東京メトロ東西線 竹橋駅徒歩3分

料金:一般 1200円 / 大学生 600円

詳細は展覧会公式ウェブサイト

-7.png)

-4.png)