住まいのインテリアは、その人のライフスタイルや価値観を映す鏡のようなもの。でもいざそれをデザインしようとインテリアショップに足を運ぶと、ついそのときの流行に左右されたり、必要のない機能に目がいったり。どこか「モノを買う」という行為から抜けきれないでいる、ということはないでしょうか。

そんな私たちのインテリアに対する意識に刺激を与えてくれるようなショップブランドがあります。それがリビングハウス。インテリアショップの概念を超えるような暮らし方や生き方をも提案する発信を展開し、さらには独創的なイタリアブランド「edra」(エドラ)やドイツの「KARE」(カレ)との独占契約を通じて、アートと暮らすような豊かさも提唱。ほかとは一線を画す店舗のスタイルも人気を集めています。今回は「心ひろがる世界に住もう。」をテーマに日本のインテリアシーンを変革するリビングハウスの社長・北村甲介さんにお話しをうかがいました。

「日本を”空間時間価値”の先進国にしたい」という想い。

―リビングハウスが現在のようなスタイルになった経緯をお聞かせいただけますか。

「僕はリビングハウスを父から受け継いだんですが、先代は<快適住空間を創造し、家具・インテリア・文化の繁栄を築く>という理念を掲げていました。それを概念を広げつつ変えたのが今の<日本を”空間時間価値”先進国へ>という言葉なんです。自分はこの事業を通して何をしたいんだろうと考えたときに、住む人にただ家具という『プロダクト』を届けたいわけではないと。このプロダクトが何のためにあるのかといえば、これが置かれる空間で何かをするときの時間が、より豊かになるとか、心地いいものになってほしいということ。僕がしたいことは人の時間を豊かにすることだと気づいたんです。その想いから今のリビングハウスの理念が生まれていきました」

「ヨーロッパに比べると、残念ながら日本はインテリアの文化で遅れをとっています。たとえば日本の人口はドイツの1.5倍ですが、IKEAの数ではドイツのほうが5倍あるんです。これがインテリア文化の差に表れていると思います。それはなぜかというと、ヨーロッパでは家で過ごす時間が長くて、週末は家族で家で食事をしますが、日本人は外で過ごす民族で、つまり家で過ごす時間が短い。そして決定的に違うのは、人を家に招くことが少ないこと。だからおそらく、見られないところに力を入れて来なかったのでしょう。『家で過ごす時間が少ない』『人を家に招く習慣がない』この2つの理由に共通しているのは、日本人の「時間」の過ごし方という課題。ここをどうにかしたい、という想いが根底にあります」

「僕がこの業界に入ったのは約20年前ですが、そのときより10年前、そして10年前より今のほうが、世の中の人の家具やインテリア、住まいに関する関心は明らかに上がっています。そしてこれからますます家で過ごす時間の豊かさが大切になっていくと思います」

ファッションと同じように、家にもこだわる文化へ。

― このお仕事を始められた頃に、1000軒もの家を見る機会があったと伺いました。

「最初は自分の見聞を広げるために、東京にある別の北欧家具の会社で配送の仕事をしていたんです。お客さまの家は立派な戸建やタワーマンション。納品と組み立てまでするショップだったので、しばらくそのお宅に滞在することになるんですが、感覚値で言うと9割の家は外観が豪華なのにインテリアが・・・言葉選ばずに言うと『ダサイ』なと思ったんです(笑)。ファッションや車にはとてもこだわっているようなのに、どうして?と」

「家業を継ぐ決心をしたときに、父から『日本の家具インテリアの産業は遅れているからすごくやりがいがある』『これから伸びる』と幾度となく聞かされていたんですが、この最初の1000軒の配送体験を通じてその通りだと実感しました」

― そんな日本がどう変わると、インテリア文化は素敵になっていくと思いますか。

「先ほど『外の時間が長い』『人を招く機会がない』という点をお話ししましたが、このどちらかが変わると人々のインテリアの意識が大きく変わると思うんです。その点、コロナショックは大きなきっかけでした。ステイホームという言葉も生まれ、みんなが家にいて、家の中に目を向ける意識、人々のインテリアの平均値は上がったと思います。家で働く時間やオンライン会議も増えたことで、場所の充実を図りたい、じゃここを飾ろうか、椅子変えようか、といったことが始まった。人を家に呼んでご飯食べるとか、家で会うという機会も以前より多くなりましたよね。これは、図らずも日本の暮らしを変える契機になったんじゃないでしょうか」

― 北村さんがTV出演された時に、ショップの家具レイアウトをセンスよく変えていくシーンが印象的でした。

「僕にインテリアのセンスがあるかどうかわかりませんが、なにしろ数多くのものを見ているというのと、あとインテリアは2Dで見るだけではなく『空間』を体験することが大事で、この『空間体験力』がセンスに比例すると思います。僕は海外も相当行きますが、そこでもホテルのインテリアなどを意識的に見ています。見ている量、そしてそれを意識しながら体験すること、その2軸が大切ですね」

「よく『日本って家が狭いからインテリア文化が育たないんでしょう』というようなことが言われて、もちろんそういう面もあるかもしれませんが、ニューヨーク、パリ、ロンドン、香港など世界主要都市のアパートメントのサイズは東京と変わらないんですよね。じゃパリやニューヨークの人がダサく暮らしているかというとそんなことないじゃないですか。住まいやインテリアを提案する側と住む人の意識が変わっていけば、伸びしろは大きいと思います」

「未知」のものとの出会いで、

住まいの中のアートをもっと身近なものに。

― リビングハウスでは、アーティスティックな海外ブランドやアートそのものの提案も多いですね。

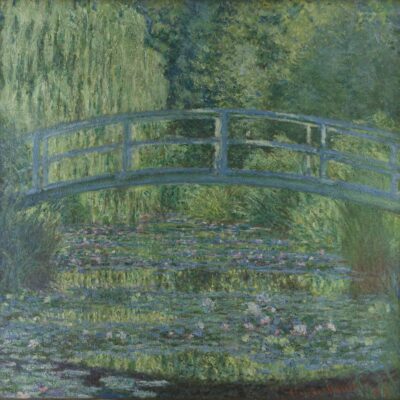

「かなり意識してそうしています。日本では大半の家の壁は白で、穴も開けたくないから何も飾らないというのがベースになっていますよね。ヨーロッパでは家の中を塗ったり、飾ったり、絶対どれかをするじゃないですか。日本ではどうしてもアートというと取っつきにくい、値段の高いものといった印象があると思いますが、その意識の敷居を下げたいと思っています。インテリアを買うお客さまであれば手の届く価格で、まずは壁を飾ってみませんか?という普及活動をしているつもりです」

「たとえば、ここのようなショッピングモールで最初から絵を買おうと思ってくる人はほぼいないわけです。でもふらっと入ってみて『絵とか素敵ね。でも高いんだろうな・・・あれ?そうでもない!』みたいな感じで衝動買いできたりする。裏を返すと、ここで出会わなければ一生壁に絵を飾らない人だったかもしれないわけですよね。そして実は『飾らなきゃよかった』という人より、圧倒的に『飾ってよかった』という人が多いんです。一度始めたら日本の家は白い壁がいっぱいあるので(笑)、また違うものが欲しくなって、アートのある暮らしが始まっていくわけです」

「人間は年を重ねるにつれて『既知』の領域が増えて、『未知』の領域が減っていきます。でもその未知の領域を広げていくことで、心の世界も広がっていくんです。我々は自分たちの仕事を『未知案内』と呼んでいます。わかりやすいところでは、絵を飾ったことのない人が我々の提案で飾ってくれる。家具でも同じで、たとえば日本にないブランドやデザインを海外から持ってくる。それはただプロダクトのことを指しているのではなくて、未知の『過ごし方』っていうところまでもアプローチしたいと思っているんです。もしかしたらアートだけでなく、花や音楽、香りなどの提案もあるかもしれません」

KARE、edra ー 世界のオンリーワンブランドが日本のインテリア文化を変える。

リビングハウスは、自社のプロダクトに加え、世界中のインテリア愛好家たちの心を掴むドイツ・ミュンヘン発のKARE(カレ)、イタリア・トスカーナ発のedra(エドラ)と独占契約を締結しています。特にedraは、まるで芸術品のようなデザインと高度な技術力と最高品質の素材が生みだす美しい家具。ただその独創性がゆえに日本で輸入を手がけるショップはありませんでした。それをリビングハウスが扱うようになった背景には、どういった想いがあったのでしょうか。

「最初のKAREから約10年経ちますが、ヨーロッパの展示会でKAREを初めて見たときは『なんだこれは?』と思ったんですよ。度肝を抜かれたというか。でもゆっくり見ると、ぜんぶまとめて日本では無理だけど、この商品とこの商品とこの商品だったら、僕らのショップの混沌の中にうまくミックスすれば受け入れてもらえるかもしれないと。すると想像以上に国内の反応が良くて、正式に独占契約して展開するに至ったんです。素敵なブランドがある、日本ではやってない、でも誰かがやらなかったら日本ではずっと未知のまま終わってしまいます。『だからやろう』と(笑)」

「edraもそうですが、どちらもデザインと価格とクオリティのバランスが良くて独自性も高い。世の中にタグを入れ替えたらどこのか分からない家具も多いなかで、とりわけedraなら絶対にそんなことが起きない。オンリーワンなんです。まさにアートを置く感覚に近い。気に入ってくれる方は5人に1人、10人に1人かもしれないけれど、むしろこの一点がほしいという目の肥えた方が心を射抜かれて買っていただいているはずなんです」

インテリアで、自分らしい「混沌」というアートを楽しむために。

― とはいえ日本人はまだ「自分はセンスがない」「どこから始めたらいいかわからない」という人も多そうです。そんな方々に向けてアドバイスはありますか?

「日本だと、ファッションではカラフルコーディネートしているのに、なぜか家は『置きにいく』人が多いんですよ。トライするのが怖いんでしょうね。おそらくそういう家で育っていないからではないでしょうか。ヨーロッパでは、もう小さい時から絵を飾ってあって、壁に色を塗って、ごちゃ混ぜになった空間で育っているのでそれが当たり前なんですよね。モダンなソファと骨董市で買った椅子を一緒にしても自分らしくおさまる。日本ではその経験がないから、わからないわけです。西洋的な暮らしを始めてまだ100年も経ってないですからね」

「ちょっと話が逸れますが、リビングハウスでは新しく入ったスタッフにインテリアのノウハウやコーディネートの常識を教えて、最初はそれに沿いながらみんなやるわけです。だけどインテリアに絶対的な答えはないことも伝えます。セオリーで行くと赤いソファに青いテーブルを置いたらおかしいかもしれないけれど、その人がブルーのテーブルが素敵、それが心地よいと思うならセオリーに反していてもいい。だって自分の空間なんですから」

「だから僕の家もごちゃ混ぜです。ワンテイストじゃないんですよね。自分にとって居心地がいいかどうかが大事。先ほどもお話ししたように、意識してたくさんのインテリアを見ること。今は雑誌やSNSでも数多くのイメージがあるので、いっぱい見て、未知との出会いを増やして、自分はこれが好きというのを固めていく。お客さまの固まり度が高いほうが、こちらからお聞きしたときの答えも明確になるので、僕らも明確な選択肢を提示しやすくなります。その点、リビングハウスはひとつのテイストに染まらない『ワクワクする混沌』を提案しているので、自分らしさを見つけやすいと思います」

20代でも70代であっても、好奇心をもって新しい価値観に触れたり、未知を受け入れて楽しむことで、いつまでも豊かな日常が送れるはず、と語る北村さん。edraに象徴されるアートピースのようなファーニチャーまで展開するリビングハウスの哲学には、人生を刺激する自分らしくアーティスティックな暮らしを実現するためのヒントがありそうです。

北村甲介さん

株式会社リビングハウス代表取締役社長

1977年大阪市生まれ。慶應義塾大学商学部を卒業後、ベンチャー企業に就職。その後、デンマーク家具会社の日本法人で家具配送・組み立ての修行を積み、26歳で父が経営するリビングハウスへ入社。2011年に33歳で代表取締役社長となる。著書に『「かなぁ?」から始まる未来 家具屋3代目社長のマインドセット』(幻冬舎)がある。

リビングハウス 企業サイト

-5.png)

-1.png)