パリの中でも多くのアートギャラリーが軒を連ね、芸術とモードの発信地として注目を集める「Marais マレ」地区。このエリアは写真にまつわるスポットが多いことでも知られ、世界的な写真専門ギャラリーやフランスを代表する稀代の写真家アンリ=カルティエ・ブレッソンの財団美術館が拠点を置くなど、写真発明の国フランスならではの系譜が脈々と受け継がれている。

その象徴ともいえる「ヨーロッパ写真美術館」の近く、セーヌ川の潤いを感じるルイ=フィリップ橋通りにあるギャラリー「GALERIE ROUGE ギャルリー・ルージュ」を訪れた。

その名の通り、赤いファサードが目印の「ラ・ギャルリー・ルージュ」。パリの写真界にとってこの場所には特別な意味がある。それは、ここがパリに開かれた最初の写真専門ギャラリーだったからだ。

「このギャラリーがオープンした1975年、写真はまだアートマーケットのジャンルに組み込まれているとはいえず、アートとしての写真の<コレクター>もほとんどいませんでした。創設者はアガット・ガイヤールという女性。彼女はジャン=フィリップ・シャルボニエ、アンドレ・ケルテス、アンリ=カルティエ・ブレッソンといった当時パリを拠点に活躍していた写真家たちに囲まれた中心的存在だったのです。彼らは写真がおかれた状況を変えていこうとアガットと共に動き、写真家や市民の出会いと対話の場、そして作品を人々に見せ、販売をするというパリで初めての場所をひらいたんです」そう語るのは、ギャラリーのディレクターを務めるアガット・キャンセリエリさんだ。

新しい世界を開拓した女性としてパリの写真界に知られたアガット・ガイヤールは2017年に引退。この特別な場所がなくなることを惜しんだコレクターの一人がギャラリーを買い取り、受け継いだ。そしてコロナ禍の難しい情勢のあと、2021年7月に老舗ギャラリーのこれからを担う新たなディレクターに抜擢されたのがキャンセリエリさんだった。

「この場所を、もう一度パリの写真界の中心的存在として甦らせる。それが私の目的です。過去に戻るということではなく、ギャラリーが紡いできたアーティストたちとのつながりを大切にしつつ、今の時代にふさわしい新しい潮流をまた創れたら、と。そのための礎づくりを始めています」

そう語るキャンセリエリさんは、ソルボンヌ・パリ第一大学で美術史を学ぶなかで写真の世界に魅せられ、研究者として修士課程に進んだ。当時の専攻は「フォトジャーナリズム」。「ライカ」など手に持って自在に撮影ができる小型カメラの出現で1900年代の前半に黄金期を迎えた「報道写真」の世界。それは1936年に創刊された写真雑誌『LIFE』、あるいは1947年にニューヨークで結成された写真家グループ「マグナム・フォト」に象徴されるように、特にアメリカで花ひらいた。

だからこのジャンルで修士号を取得した彼女が、その本場であるアメリカでさらに研究を続けることは自然な流れだった。

彼女はシカゴに渡ると、アメリカでも有数の写真ギャラリー「Stephen Daiter ステファン・デイター」にその専門家としての力量を見込まれ、マネージャーに起用される。現場で仕事をしながら研究を進め、そのまま「フォトジャーナリズム」のテーマで博士号取得を目指すはずだった。しかし、そこで彼女の人生を変える転機が訪れる。

写真そのものの美しさに感じた、高い「作品性」。

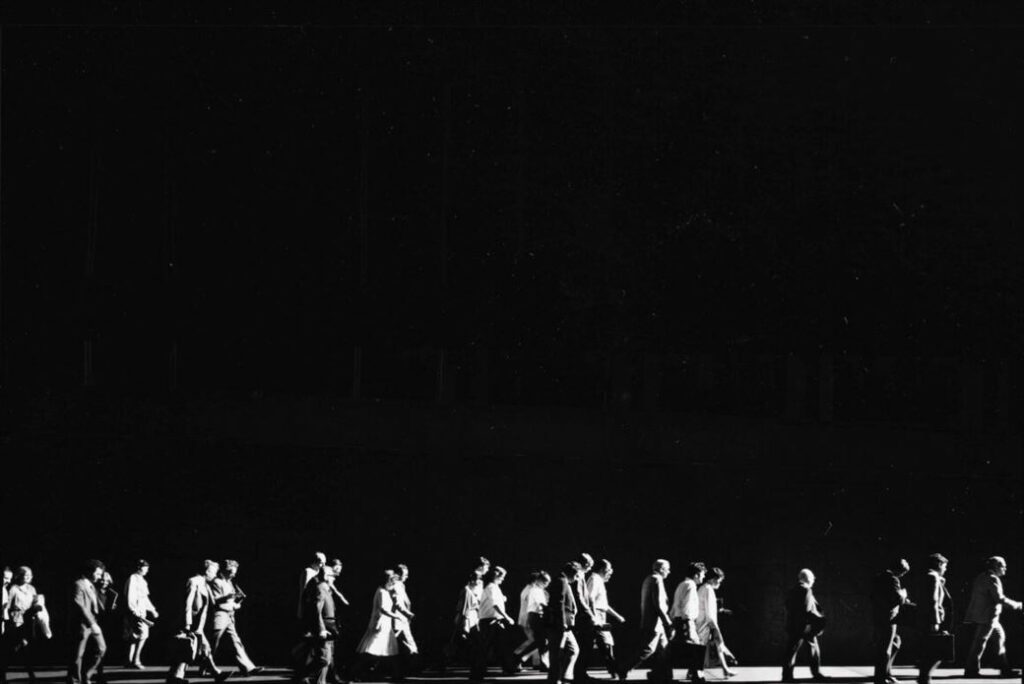

「ステファン・デイター・ギャラリー」でも「フォト・ジャーナリズム」のジャンルを扱っていて、研究の場としては申し分なかった。しかしそこでキャンセリエリさんを魅了したのは、写真の「プリント」そのもののクオリティだった。それまで彼女がジャーナリズムの研究で扱ってきたのは、大量印刷で刷られた古い新聞や雑誌。それがギャラリーに入ったあと、厳選された印画紙に一枚一枚、写真家の手によってプリントされた写真を手に取り、そのオブジェとしての美しさの虜になった。

「丁寧に制作されたプリントを見て、写真は『作品』なんだということを改めて感じたんです。写真家の視点、光、被写体、モノクロームのコントラストや階調の繊細さ、そうしたすべてが凝縮されて、作品としてそこに存在することに感動しました。それが、作品としての写真を扱う仕事を続けたいと思った大きな理由の一つだったんです」

写真界で「シカゴ」といえば「ニュー・バウハウス」、のちの「インスティチュート・オブ・デザイン(ID)」が知られる。これはドイツのデザイン教育機関として美術・デザイン史に名を残すあの「バウハウス」で教師を務めたモホリ=ナジ・ラースローがナチスの弾圧から逃れてアメリカに亡命し、1937年に創設した機関だ。彼は新天地アメリカで写真という新しいメディアの未来に確信を抱き、その可能性の発掘と教育に力を注いで、後世に多くの写真家を輩出した。

「シカゴでは、このインスティチュート・オブ・デザインの歴史が大きな影響を与えて、数々の傑出した写真家を戦後に生みだしました。私は一度興味を持つととことん調べないと気が済まない性格で、当時IDに学んだ写真家で存命の人に次々と連絡をとって、もし亡くなっていれば家族に問い合わせるなどして、幸運にも多くの話を聞くことができ、研究に活かしました」

「現実を捉える独特の視点、明暗のコントラスト、強いメッセージ性。とりわけここIDでは写真を印画紙に焼くというプリント技術も学ぶので、作品としての完成度とそこに込められた作家性も大事な要素です。ギャラリーにとってプリントの意味はとても大きく、つねに制作されたエディションは何枚か、何年にプリントされたかといったことが議論になります。その点、ID出身の写真家は、自ら手がけるプリントそのものに正確さ、美、稀少性がそなわったある種の『オーラ』があって、それが人を魅了する力を生みだすのだと思います」

その写真家の中には、ここインスティチュート・オブ・デザインで写真技法を学んだ日本人写真家・石元泰博(1921-2021)の存在もある。

アーティストのセレクションもディレクターとしての重要な役割だ。まずはここGalerie Rougeの長い歴史の中で紡がれてきた関係性の中から作家を選び、さらに彼女自身がアメリカで発掘し、絆を育んできた作家から、自信を持ってフランスに紹介できる写真家を選ぶ。たとえばインスティチュート・オブ・デザイン出身のバーバラ・クレーン(Barbara Crane, 1928-2019)や、現代作家のクラリッサ・ボネ(Clarissa Bonet, 1986-)はシカゴ滞在中に彼女が出逢った作家だ。ほかに南米の写真家も厳選し、アメリカ大陸の写真という専門性をより堅固なものにしている。

「概してアメリカの写真家は、社会を見つめる視点がヨーロッパのそれとは違って独特です。フランスにはそうした違いに興味を持つ人も多いし、逆もしかり。私はアメリカとフランス両国での経験を活かして、それをうまくミックスするということもギャラリーでやっていきたいと思っています」

© Barbara B Crane Trust / courtesy La Galerie Rouge

人と写真というアートの出会いの場でありたい。

2〜3ヶ月ごとに開催する展覧会のキュレーションは、彼女の仕事のメインワーク。展覧会のコンセプトを考え、アーティストと話し、作品を選び、プレスキットを作り、展示をする。ギャラリーがビジネスである以上、コレクターとの関係も重要だ。

「ただ来て購入してもらうだけではなく、コレクターの好みやコレクションの内容をよく把握した上で、常日頃から頻繁にコンタクトをとって、彼らのコレクションにふさわしい新しい作品をこちらから提案する、ということも大事です。『パリ・フォト』などアートフェアへの出展準備、アメリカ、フランス双方の美術館の写真部門キュレーターへの提案、そしてジャーナリストたちとのやりとり・・・そのすべてがギャラリストの仕事。本当にたくさんのことを、前もって準備を重ねながら進めなくてはいけないから大変ですけど、大きなやりがいも感じています」

そんな彼女が常に意識しているのは、このギャラリーという場で、作品と人が出会い、作家とコレクターがつながり、写真というアートに関わるすべてのハブのような中心的存在になることだという。

「ギャラリーというのは、美術館に匹敵するような展覧会と作品が無料で見られる唯一の場所です。他では見られないものを発見することができる。だから、躊躇せずに入ってきて欲しいし、一緒に仕事をするアシスタントにも『ギャラリーの扉を開けて入ってくる人がいれば、それが誰であっても立ちあがって快く迎えるように』と伝えています。最近はディレクターの私が観客を案内する、ギャラリーのガイドツアーも始めました。たとえば土曜日に1時間のツアーを3回。コレクターや一般の方にも展示作品の一つ一つについてゆっくりとお話しします。書かれたものだけでは、人はなかなか理解できないものですし。なのでおしゃべりが好きなのもギャラリストの大切な才能かもしれません(笑)」

「写真」は私たちだけでは辿り着けない「現実」への扉。

最後に、パリの写真界を牽引していくであろう彼女にとって「写真」の魅力とは何か、尋ねてみた。

「絵画と違って写真はあくまで機械が撮影するもので、たとえそれが抽象化されたイメージであってもどこかで現実とリンクしています。写真家はその瞬間にそこにいて、写真を撮ったのです。そしてその写真を見る私は、写真家の視点を通して、あたかもその場に居合わせたような感覚になる。たとえばシカゴの少女を撮った石元泰博の作品(前掲)も、その瞬間、その場所に私がいてそれを見ているかのような言葉にならない不思議なセンセーションを感じるのです」

「写真の写すビジョンがある種の『扉』や『窓』になって、私たちを変えたり、どこか知らない、私たちだけでは辿り着けないような世界へ連れていってくれる。そして、それは私たち自身を取り巻く現実との関係を問いかけてきたり、(自分の経験だけでは得られないような)違う視点で物事を見ることができる、という可能性を私たちに教えてくれる・・・。さまざまな見方と魅力が写真にはあると思いますが、私にとってはそれが写真の魅力であり、好きなところです」

私たちに他の世界を発見させ、それを理解させるために写真はある、と語るアガット・キャンセリエリさん。きっとこのギャラリーもまた、私たちが知らない写真の世界や、別の現実を知るための「扉」となって私たちを導いてくれるに違いない。

La Galerie Rouge ラ・ギャルリー・ルージュ

3, Rue du Pont Louis-Philippe 75004 Paris

(文)杉浦岳史/パリ在住ライター

コピーライターとして広告界で携わりながら新境地を求めて渡仏。パリでアートマネジメント、美術史を学ぶ高等専門学校IESA現代アート部門を修了。2013年よりArt Bridge Paris – Tokyo を主宰。広告、アートの分野におけるライター、アドバイザーなどとして活動中。パリ文化見聞録ポッドキャストラジオ「パリトレ」配信中です。

-5.png)

-1.png)