アートの見どころが多いニューヨークでも、外せないスポットとして知られ、ルーヴル、大英博物館とともに世界三大ミュージアムとも称される「メトロポリタン美術館」、通称「The Met」。実業家や資産家、芸術家といった市民が中心となって1870年に創立され、所蔵作品が1点もないところから個人コレクターの寄贈などによって徐々にコレクションを形成してきたという米国らしい美術館だ。今では広大な緑が広がるセントラル・パーク内にある建物で、先史時代から現代まで5000年以上にわたる世界各国の考古遺物や美術品、150万点以上もの所蔵品を誇る。

そのヨーロッパ絵画部門に属する約2500点の中から、選りすぐりの名作65点が来日した展覧会「メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年」が国立新美術館で開催され、大きな話題を呼んでいる。人気を呼ぶのもそのはず、なにしろルネサンスから19世紀まで、西洋絵画史を彩る巨匠たちがずらりと勢ぞろい。しかも65点の作品のうち46点が日本初公開という話題ずくめの展覧会なのだ。

展覧会の冒頭から、見逃せない作品が登場する。初期ルネサンスのイタリアを代表する画家フラ・アンジェリコの《キリストの磔刑》(日本初公開)だ。

彼はフィレンツェのドミニコ会の敬虔な修道士で、没後「天使のような修道士=フラ・アンジェリコ」と呼ばれるようになった。それまで中世の時代には、キリストや聖母は平面的に超然とした姿で描かれ「神らしさ」が強調されていたが、ルネサンスの時代になると、古代美術を手本に立体的で人間らしく描写され、取り巻く空間も遠近法を採り入れて奥行きが表現されるようになる。

フラ・アンジェリコは一点透視図法を使って三次元空間を表現した最初の画家の一人だが、この作品では十字架を取り囲む人々が奥に向かって楕円形に配置されることで空間の奥行きが表現されている。背景を金地で埋めつくした中世の非現実的な表現と平面性、そこにルネサンス美術の現実性が交じり合った初期ルネサンスの貴重な作例といえそうだ。ぜひフラ・アンジェリコ独特の色づかい、とりわけ金とピンクの美しさ、そして天使が受けるイエスの血の鮮やかさや、気を失うマリアの細やかな描写を目に焼きつけたい。

そのあと展示は、ボッティチェリの師匠であったフラ・フィリッポ・リッピの《玉座の聖母子と二人の天使》、ダヴィデ・ギルランダイオの肖像画《セルヴァッジャ・サッセッティ(1470年生)》などがつづく。そして盛期ルネサンスを代表するラファエロ・サンツィオ。そう、あの「ラファエロ」が登場する。

これも日本初公開となる作品《ゲッセマネの祈り》。ラファエロが20~21歳頃に描いたものとされ、若き画家の繊細で優美な作風が見て取れる。場面は新約聖書の一部で、キリストが<最後の晩餐>のあとで弟子たちを連れてオリーヴ山のゲッセマネの園に向かい、磔刑への恐れに苦悩しながらも神に祈るシーン。弟子たちには誘惑に陥らないよう共に祈りなさいと言うが、彼らは眠気に負けてイエスに叱責される。西洋絵画でたびたび取り上げられる一節だ。

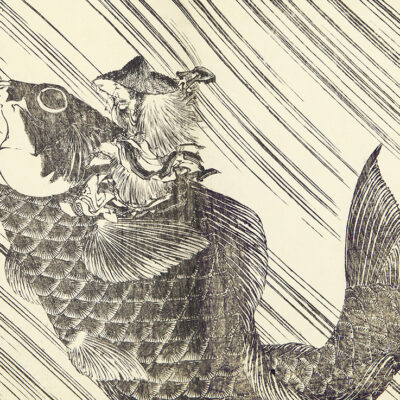

お国変わってこちらはドイツ。描かれているのは、キリスト教カトリックの逸話とならんで西洋絵画のモチーフとして多く描かれてきたギリシャ・ローマ神話の一場面「パリスの審判」。16世紀のドイツでは、聖像礼拝を否定した宗教改革の影響で宗教画の需要が減り、神話画や肖像画が隆盛したという。この「パリスの審判」も主題として流行し、ドイツ・ルネサンスの巨匠ルカス・クラーナハ(父)は何度も作品にしている。

「パリスの審判」は、海の女神テティスの結婚式の最中に投げ入れられた黄金のリンゴに記された「最も美しい者に」のメッセージが誰に向けられたものなのかを巡ってユノ、ミネルヴァ、ヴィーナスの3女神が名乗り出て、誰がいちばん美しいかを競うお話し。それを決める判定はトロイアの王子パリスに委ねられるが、この絵は、3女神が甲冑を着たパリスに引き合わされるシーンを描く。クラーナハが自分の作品の中で描き続けた一風変わった独特のプロポーションの女性像がここでも登場。険しい山の風景やうっそうと茂る草木など、北方絵画特有の細かなディテールにも注目したい。

このほか展覧会第一章の「信仰とルネサンス」では、イタリアルネサンスの巨匠ティツィアーノ・ヴェチェッリオの《ヴィーナスとアドニス》。ギリシャのクレタ島に生まれ、スペインのトレドで活動したエル・グレコのドラマティックな明暗表現が目を惹く《羊飼いの礼拝》など、美術史に残る作品がつづく。

展覧会の第二章は、スペインのフェリペ4世、フランスのルイ13世や太陽王ルイ14世に代表される絶対王政が強化された17世紀、啓蒙思想が盛んになった18世紀にかけての美術を各国の巨匠の名画30点によって概観する。

まず目を惹くのは、17世紀初頭にルネサンス後の新しい表現として現れた「バロック様式」の代表作家といえるイタリアのカラヴァッジョと、ロレーヌ公国(現在のフランス北東部)出身のジョルジュ・ド・ラ・トゥール。展覧会ではこの二人の巨匠の作品が並んで展示され、バロック時代の幕開けを告げる。

上の作品《音楽家たち》は1597年、カラヴァッジョが26歳のときに彼の最初のパトロンになったデル・モンテ枢機卿のために描いたもの。芸術を愛した枢機卿の館では若者たちが音楽や演劇の集いを開いていて、そこに招かれたカラヴァッジョは彼らをモデルにこの作品を描いたとされる。ただし左端にいる人物をよくよく見ると実は背中に羽の生えたキューピッドで、カラヴァッジョが単なる合奏のシーンではなく「音楽」と「愛」の寓意(ほのめかし)を描いたのだろうとも推測されてきた。バロック特有の劇的な明暗の表現と迫真的な写実描写が特徴だ。

1630年代に描かれたとされるジョルジュ・ド・ラ・トゥールの《女占い師》も、西洋絵画史ではとても有名な作品。右側の占い師を見つめる若者が、周りの女性たちから財布や宝飾品を盗み取られる瞬間を、カラヴァッジョに似た明暗の表現とリアルなタッチで臨場感、緊張感たっぷりに描く。ジョルジュ・ド・ラ・トゥールはルイ13世の国王付き画家に任命されながら、亡くなったあとに急速に忘れさられてしまい、およそ300年後の20世紀になって再評価された画家。その作風は明るい光に照らされた「昼の絵」と、暗がりで蠟燭の灯が人物を照らしだす「夜の絵」に大きく分けられるが、この作品は前者に属する。

そして「フェルメール」の日本初公開作品もお目見えする。

17世紀オランダを代表する画家フェルメールは、市民の日常を描いた小ぶりの風俗画で知られているが、この作品は絵のモチーフによって抽象的な概念を物事にたとえて伝えようとする「寓意画」。フェルメールほぼ唯一のものとされる。伝えようとする概念は、タイトルの通り「信仰」。キリストの磔刑の絵画を背に座る女性はまさに「信仰」の擬人化とされ、胸に手を当てる仕草は心の中の信仰を、地球儀を踏む動作はカトリック教会による世界の支配をあらわしていると解釈される。ほかにも十字架、杯、ミサ典書が載ったテーブルは聖餐式(ミサ)を暗示し、床には原罪を表すリンゴ、さらにはキリストの隠喩である教会の「隅の親石」につぶされた蛇が床に描かれる。

プロテスタントを公認したオランダでは、カトリック教徒が公の場で礼拝することが禁じられていたが、隠れ教会と呼ばれる家の中の教会でミサや集会を開催することは容認されていた。このためこの絵の部屋はこうした秘密の教会だったのではないか、ともいわれる。

このほかこの章では、同じくオランダの巨匠レンブラント・ファン・レイン、フランスの古典主義の礎となったニコラ・プッサン、18世紀フランスで華開いたロココ美術の代表作家で王侯貴族を中心に絶大な人気を博したフランソワ・ブーシェやジャン・オノレ・フラゴナールなどが展示されている。前の時代とはまったく違う彼らの華やかな作風を確かめてみたい。

18世紀後半は、フランスでルイ16世の王妃マリー・アントワネットの専属画家を務めたエリザベート・ルイーズ・ヴィジェ・ル・ブランなど、各界で少しずつ女性たちが活躍し始めた時代でもあった。展覧会では、この時代にはまだ珍しかったフランスの女流画家マリー・ドニーズ・ヴィレールの作品も日本で初めて公開されている。

そして時代は19世紀へ。ヨーロッパ全土に近代化の波が押し寄せ、市民社会の発展とともに、美術界の表現も大きく変わっていく。普遍的な理想の美を追求したアカデミズムに対し、個人の感性や自由な想像力で幻想的な風景や物語の場面を描く「ロマン主義」が流行。世紀半ばには農民や労働者の生活や身近な風景をありのままに描く「レアリスム(写実主義)」も隆盛した。こうした流れは、第三章におかれたイギリスのロマン主義を代表するウィリアム・ターナーのヴェネチアを描いた作品、あるいはフランスのギュスターヴ・クールベの作品に象徴される。

レアリスムは近代化が進んで人々の暮らしが多様化するパリで、その都市生活をありのままに描いたマネやドガ、そして印象派へと受け継がれていった。

オペラ座の踊り子を好んで描いたエドガー・ドガの作品は、まさにこうした時代の背景から生まれたものだ。物陰からのぞき見るような視点、何気ない人々の仕草を描くという感覚はそれまでの時代にはなかったことが、ここまでの作品群から見てもわかるだろう。またクローズアップや唐突に切断されたような構図に、18世紀に発明され急速に発展した写真や、フランスに紹介され人気を博した日本の浮世絵の影響が見られることにも注目したい。

ほかにもこの章ではオーギュスト・ルノワールやポール・ゴーギャン、ポール・セザンヌ、クロード・モネ、フィンセント・ファン・ゴッホなど、誰もがその名を知る巨匠たちの絵画をリアルに目にすることができる。

ここまで展覧会の見どころとともにおよそ500年にわたる西洋絵画の歴史を追ってきたが、いかがだったろうか。ただ作品1点ずつを見るだけではなく、大きな潮流としても眺めていくことで、私たちは時代によって変わる美術の役割や画家が見ている視点、さらにその絵を求め、買う人の変化も感じることができる。そしてそこには宗教や思想、経済や社会の背景など、人間の歴史そのものがあることも。

アートを知ることがもっと楽しくなるこの展覧会。残り少なくなった会期中にぜひ訪れてほしい。

メトロポリタン美術館展 西洋絵画の500年

会場:国立新美術館 企画展示室1E

東京都港区六本木7-22-2

会期:2022年5月30日(月)まで

開館時間:10:00〜18:00(毎週金・土曜日は20:00まで)※入場は閉館の30分前まで

休館日:火曜日(ただし5月3日(火・祝)は開館)

料金など詳しくは公式ウェブサイトへ

(文・杉浦岳史)

-7.png)

-4.png)