「美術史」と聞くと「難しそう・・・」と思う人もいるかもしれない。でも作家や作品の名前などを事細かに覚えなくても、その大きな流れと変化を知っているだけでアートを観ることがずっと楽しくなってくる。

東京・西新宿にある「SOMPO美術館」で開催中の展覧会「ランス美術館コレクション 風景画のはじまり コローから印象派へ」は、そんな美術史の一端を知り、その変化を実感するのにうってつけの機会になりそうだ。

ランス美術館があるのは、フランス・パリからTGVで1時間足らずのシャンパーニュ地方の街・ランス。その名の通り、ここはシャンパーニュ(シャンパン)の産地として知られていて「ヴーヴ・クリコ」や「テタンジェ」「ポメリー」など、名だたる銘柄がこの街にカーヴを構えている。

今回の展覧会のために、現在改装工事中のランス美術館が誇る19世紀の風景画コレクションの中から、選りすぐりの名作たちが日本にやってきた。

なぜこの展覧会が美術史の一端を知るのにちょうどいい機会なのか。それは、この19世紀という時代は社会や人間の意識が大変革を起こして、アートの世界もそれにつれてスタイルが大きく変わっていったからだ。

風景が主人公になった時代。

そもそも「風景」がメインテーマとして描かれること自体、美術の歴史の中では最近のこと。たとえば、ダヴィンチの《モナ・リザ》にはかなりレベルの高い風景が描かれているが、あくまで「背景」にすぎない。絵画の世界では長いことギリシャ・ローマ神話、聖書の物語や、神や人間の「歴史画」を描くことが高尚なものとされていたからだ。

それが18世紀末頃から変化し始めた。産業革命や都市化によって、人々のあいだで田園風景への憧れが目覚めてくる。特にフランスではフランス革命のあとで、ロマン主義や写実主義など、自然や異国の景色などへの関心が高まったことで、「風景」が主題になる作品が増えてきた。それまで芸術の担い手は主に王家や貴族だったのが、この頃には経済的にも豊かになってきた市民が絵画を買うようになり、あるいは画家もこうした階級から生まれてくるようになった。神話や歴史画よりも風景画のような身近なテーマがトレンドになるのは、自然な成り行きだったといえるだろう。

その代表的な作家が、カミーユ・コローだった。彼は裕福な織物商の家に生まれ家業を継ぐはずだったが、20代半ばを過ぎてから画家の道に進んだ。ランス美術館は、このコローが残した油彩画のコレクションでルーヴル美術館に次ぐ27点を所有していて、今回の展覧会にはその中から16点が出品されている。

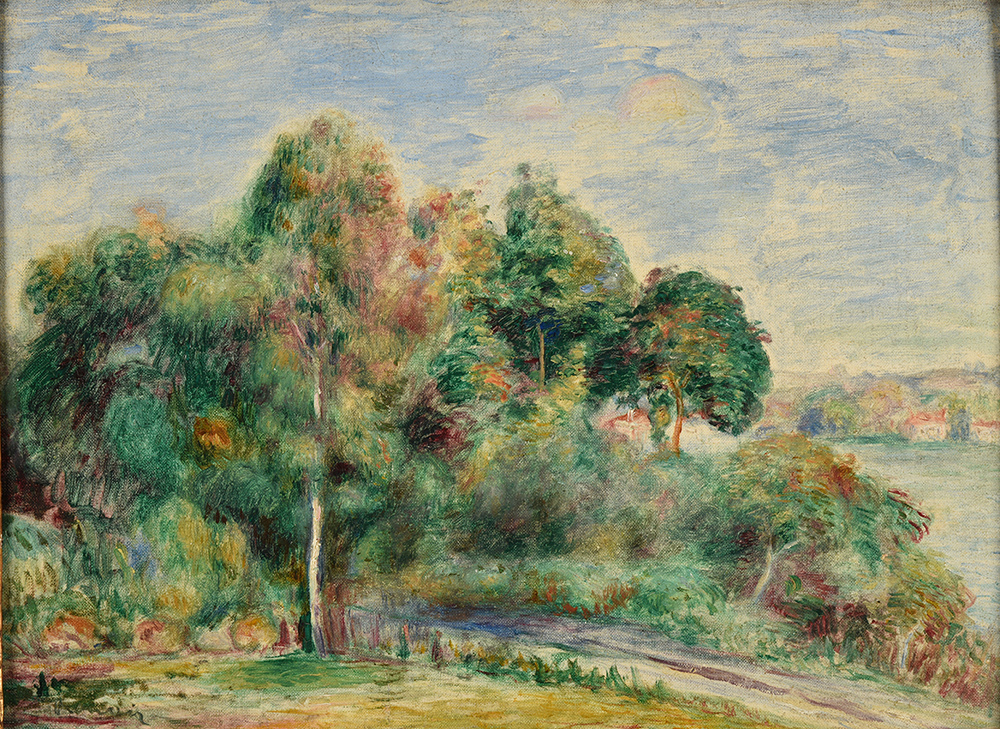

コローは、フランスやイタリアを写生のために旅行し、上の《突風》のように自然の一場面を詩情あふれる風景画として描いた。まるでその場にいるかのような臨場感あふれる表現も多数みられる。まさに「風景が主人公」という新しいスタイルの誕生だ。

Inv.887.3.82 ランス美術館 ©MBA Reims 2019 / Photo : C.Devleeschauwer

そして、1820年代になると、パリから約60kmほど南東にあるフォンテーヌブローの森に多くの画家たちが集まり、隣接するバルビゾン村に滞在して風景画の制作を開始。テオドール・ルソー、ジュール・デュプレ、ジャン=フランソワ・ミレーなどに代表される画家集団が「バルビゾン派」と呼ばれるようになった。

この頃はまだ、戸外での制作は風景のスケッチや習作にとどめて、最終的な大作はアトリエに戻って完成させていたという。それでも自然をありのままに、客観的に見つめ、それを写実的な風景画に仕立てるという手法は、このあとに出てくる印象派の画家たちにも受け継がれていくことになる。

印象派の画家たちが目指したものとは?

この風景画の世界を、のちの印象派へと橋渡しした立役者の一人が、画家のウジェーヌ・ブーダンだ。あまり一般によく知られている名前ではないが、彼こそがあのクロード・モネの才能を見いだし、自然の移ろいの美しさに気づかせた人なのだ。

ウジェーヌ・ブーダンは、生まれ故郷のノルマンディー沿岸を中心に、船や海景を描くため戸外制作に打ち込み、刻々と変化する光や空の表情をキャンバスにとどめようと苦心する。この頃には「チューブ式絵具」が発明され、画家たちはそれを戸外に持ち歩いて自然の中で作品に着彩し、仕上げられるようになっていた。現代では当たり前のことだが、当時の画家たちにとってはかなり画期的なことだった。

ル・アーブルというセーヌ川河口の港町に住んでいた18歳の青年クロード・モネとこのウジェーヌ・ブーダンが出会ったのは1858年。小さな頃からモネは絵が上手で、人物のカリカチュア(戯画)を街の文具店に飾ってもらっていたのをブーダンが見つけ、彼にカリカチュアばかりでなく、外で風景画を描くよう勧めたのだった。モネは「空の繊細さに到達すること」目指して自然の美しさを描いていたブーダンの態度に感銘を受け、自らも自然の描写にのめり込むようになる。

この展覧会の第5章では、モネのほかにルノワール、ピサロなど世界的に知られた印象派の画家が紹介される。同じ風景画でも、ここまで見てきた画家とはそのスタイルがまったく違うことに気づくはずだ。

風景の美しさに気づいた先代のバルビゾン派も、描く段階ではどこか「歴史画」の雰囲気を感じさせる重々しさがあった。そこには、自然は人間の感覚とは別に存在する変わらないもの、という意識があったとも言われる。それに対して新しい世代の印象派の画家たちは、彼、彼女らの眼と心を通じてとらえた自分の感覚を重要視して、景色の輝く瞬間の美しさを生き生きと描きだそうとした。たとえばモネはときに何時間も絵筆を握ったまま庭にたたずみ、自分にとって最高の光の状態を待ったという。

印象派の表現のもう一つの特徴は、いわゆる「点描」と呼ばれるその絵筆の使い方だろう。絵の具の場合、欲しい色を作るためにと色を混ぜれば混ぜるほど濃くなって黒に近づいていく。しかし彼らが描きたいのは、目の前にある光であり、鮮やかな色。その鮮烈な「印象」を残すために用いたのが、明るい絵の具をそのままに細やかなタッチで残していく点描、美術用語でいう「筆触分割」だった。

当時は斬新だったこの手法は、「未完成だ」などと非難され、嘲笑の的にさえなった。それでも彼らは自分たちを信じ、1874年には自由な作品発表の場を求めてパリでグループ展を開催した。これがのちに「第1回印象派展」と呼ばれ美術史に残される出来事となる。

「風景を描く」という現代の私たちにとっては一見なんの変哲もないことが、美術史の中ではさまざまな変遷をたどってきたということが少し感じていただけるだろうか。こうした印象派の試みは、既存の絵画のあり方を変革する大きなパワーとなり、やがて野獣派、キュビズム、抽象など、モダンアートの数々の潮流を生みだすひとつのきっかけになっていく。

これらは長い美術史の中の、ほんの一端に過ぎない。けれどこうした人間の歴史や意識の変化に合わせてそのあり方を変えてきたアートに、私たちはさまざまなことを知り、感じることができるのだ。ぜひこの展覧会では、描かれているものはもちろん「どう描かれているか」にも注目して、その違いを楽しみたい。

ランス美術館コレクション 風景画のはじまり コローから印象派へ

SOMPO美術館

会期:2021年9月12日まで

会場:SOMPO美術館

東京都新宿区西新宿1-26-1

休館日:月曜日(ただし8月9日は開館、翌10日も開館)

開館時間:午前10時〜午後6時(最終入館は午後5時30分まで)

観覧料:一般1,500円ほか

美術館ウェブサイト:https://www.sompo-museum.org

(文)杉浦岳史

-7.png)

-4.png)