風景画の美しさに秘められたモネの想いとは。

印象派の巨匠クロード・モネ。

その名前を聞くと、おそらく多くの人が水辺に揺れる光や、淡い色彩の風景を思い浮かべるだろう。そのイメージは、現代に生きる私たちには「美しい風景画」として映るに違いない。実際それは美しいのだが、それだけでは、なぜ当時モネが「印象派」という革命的なモダンアートの先駆者として世界に知られていったのかの理由にはなりそうにない。

2026年は、彼が1926年12月に亡くなってからちょうど100年。モネの作品をコレクションする美術館や機関が多い日本では、今年数々の展覧会の開催が予定されている。まず注目したいのは、東京・京橋のアーティゾン美術館で2月7日から開催される「クロード・モネ —風景への問いかけ」展。ここにはフランス・パリのオルセー美術館からモネの作品41点をふくむ約90点が来日。さらにアーティゾン美術館をはじめとする国内の美術館や個人所蔵の作品を加え、約140点が出品される。

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Adrien Didierjean / distributed by AMF

そのタイトルの通り、風景画家としてのモネのイメージを、もう一度問い直すような展覧会になりそうだ。ぜひ足を運んで、美しい描写の先にあるモネの創作の背景や動機を見つめてみたい。

写真の誕生で変わった、絵画の意味。

モネを絵画の道に導いた風景画家ウジェーヌ・ブーダンに出会ったのは1856年、彼が15歳の頃。のちにモネが「自分が画家になれたのは、ブーダンのおかげです」と語るほど、それは決定的な転機になった。

彼が生きた1800年代は、その前に起きた産業革命や市民革命で、社会や都市のあり方が大きく変貌し、それにあわせて「風景」も変わっていった時代だった。そこに「写真」が登場。人々は初めて「現実をそのまま写す」技術を手にし、驚き、その新しさに飛びついた。おそらく多くの画家たちは困惑しただろう。「絵画は何を描くべきか」。その問いに真正面から向き合った画家たちのなかにクロード・モネがいた。

1868年、まだ若きモネが描いた《かささぎ》の雪景色。桃色や紫がかった葉、青みを帯びた灰色の垣根、そして黒いかささぎの影など、単純な色でない、いくつもの階調がある。そして彼がすでに出会っていた浮世絵のように繊細な色彩の面を重ねることで、奥行きも表現している。それらはのちにモネ自身をはじめとする印象派の画家たちが探求した色彩表現の先駆けであり、写真にはできない絵画の新しいスタイルでもあったのだ。

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Benoît Touchard / distributed by AMF

変貌する都市と景色を描いたモネ。

モネの有名な作品のひとつ《サン=ラザール駅》(1877)。パリに今も残る駅の風景に、つい私たちは「なにげない日常」を描いたものと思いがちだ。しかし当時まだ鉄道は誕生してまもない最新鋭の乗り物。このサン=ラザール駅も駅舎やホームの拡張が真っ最中だった。鉄骨造の近代的な建築はモネの好奇心を誘い、11点ないし12点の駅舎の作品、そしてほかにも鉄橋や汽車の絵を残している。彼にとって鉄道は新しい時代の象徴となる風景だったのだ。彼はこの駅から出る汽車で簡単に行けるようになったパリ郊外のアルジャントゥイユに、1871年末から1878年初めまで居を構える。そこで見た新しい郊外の行楽地の風景も、モネの絵のモチーフになっていった。

Photo © Musée d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / distributed by AMF

Photo © Musée d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / distributed by AMF

移ろう風景を記録する「連作」というスタイル。

1878年に、モネはアルジャントゥイユからセーヌ川を下った静かな河畔の町、ヴェトゥイユに居を移す。ここでモネが見たのは、移り変わる季節によって姿を変える自然だった。同じ視点にイーゼルをすえても、広がる風景は時間によってまったく違う表情を見せる。それをモネは「連作」という試みで絵に描きとめようとした。日本初出品となる《氷塊》(1880年、オルセー美術館)はこのヴェトゥイユ時代のもので、ロンドンのテムズ川やルーアン大聖堂などを描いたその後の連作シリーズへとつながることになる。

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

1890年代になると、モネはひとつのモチーフを単独で描くことはほとんどなくなり、この連作にこだわるようになった。光や気象条件で色が変わるさまを写し取ろうとしたモネの「風景を見る目」を感じてみたい。

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle / distributed by AMFPhoto © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle / distributed by AMF

光と風にたゆたう、最愛の人の記憶。

ここで、今回の出品作で1886年にモネが描いた《戸外の人物習作—日傘を持つ右向きの女》についてふれておきたい。印象派の特徴に、細かな点や線の筆致で鮮やかな色の絵具を入れていくことによって光やその移ろいなどを表現する手法がある。この作品は、「筆触分割」と呼ばれるそのスタイルがよく現れた代表作だ。

真ん中の女性のモデルは、彼の二番目の妻アリスの娘であるシュザンヌ。実はこの作品が描かれる11年前に、モネは最初の妻で最愛の人であったカミーユをモデルにした日傘の女を描いている。1879年に亡くなったこのカミーユの面影に重ね合わせるかのように、モデルの顔はぼかされ、光を反射し、そよ風を受ける存在としてそこにいる。ここでは、作品は刻一刻と変化する光と影を描く実験であり、情感にあふれた記憶の中の一瞬を捉える表現。これもまた、モネが風景をどう見ていたかを問いかける例といえそうだ。彼は、この作品を最後に人物画を描くことをやめたとされる。

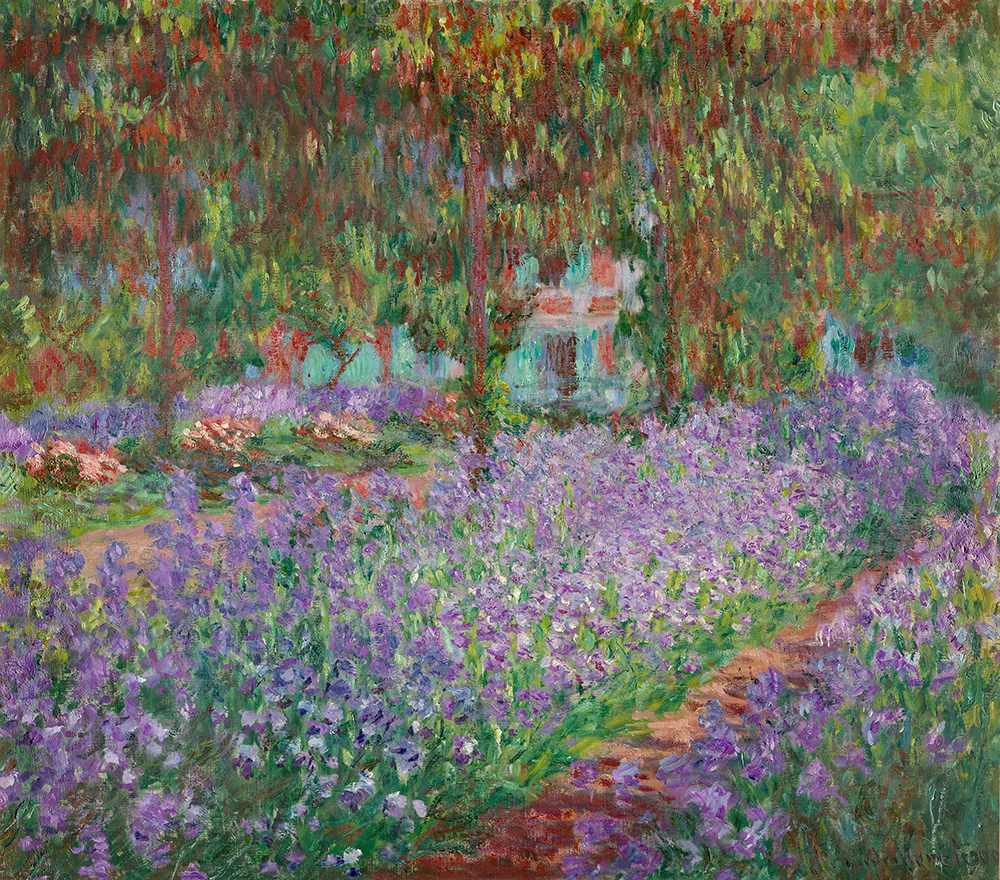

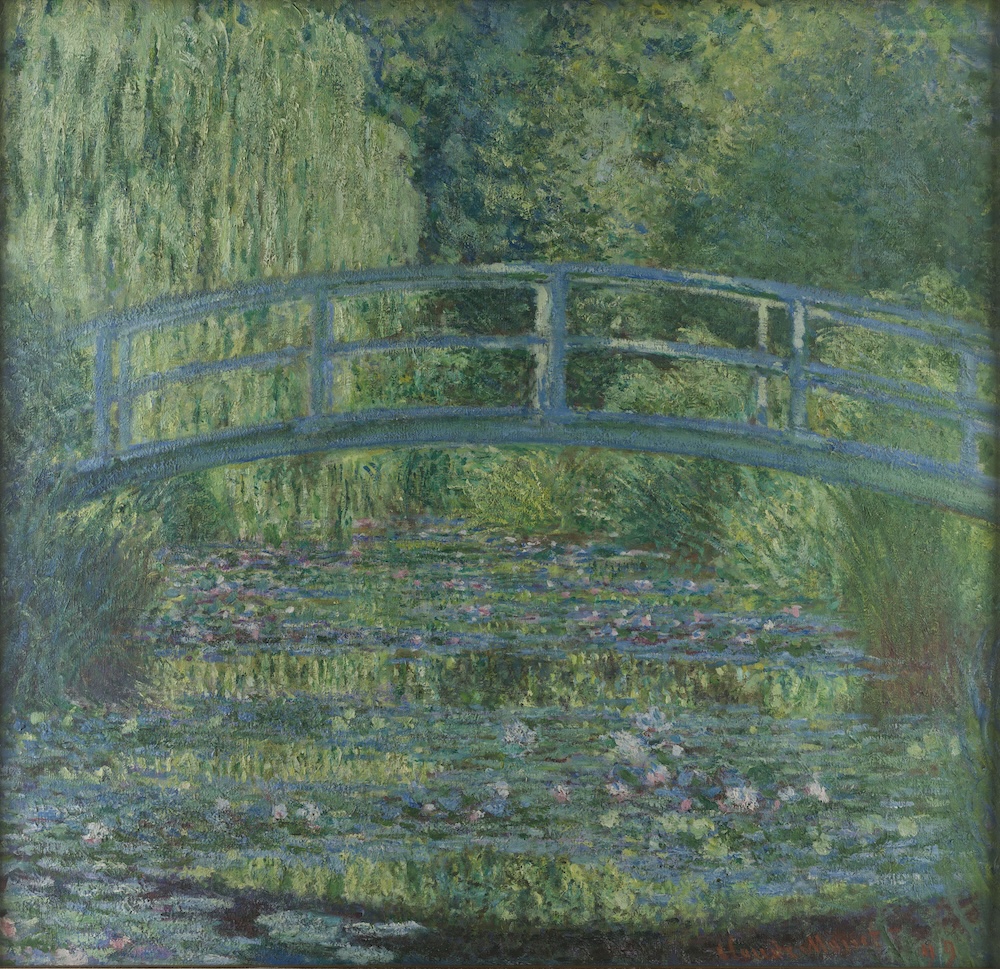

自分で創りあげた庭を描くという創作活動。

フランス、ノルマンディー地方の入口になるジヴェルニー村には、モネの終の住処となった家と庭が残されている。人生の真ん中の43歳でここに腰を落ち着けた彼は、1893年には水のある庭を造るために土地を買い足し、自身が手を入れた庭を描くという新たな創作活動を始めた。

彼が画家としての生涯をかけて挑んできた光の表現、時間とともに移ろう色や表情の違い、そこに重ねた自分の思いや記憶・・・。ただ目の前の景色を描くのではない、ただ美しいだけでもない「風景への問いかけ」がそこにあることが感じとれるはずだ。歳を重ね、視力の衰えと闘いながら描いた数多くの睡蓮の庭の作品に、モネはどんな思いを込めたのか。展覧会でその一筆一筆を見つめながら、彼の作品との新たな再会を楽しんでみたい。

Photo © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

モネ没後100年「クロード・モネ —風景への問いかけ」

会場:アーティゾン美術館(東京・京橋)6・5階展示室

会期:2026年2月7日(土)〜5月24日(日)

開場時間:10:00–18:00(3月20日を除く金曜日、5月2日(土) 、5月9日(土) 、5月16日(土) 、5月23日(土) は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで

休館日:2月16日(月)、3月16日(月)、4月13日(月)、5月11日(月)

詳しくは展覧会ウェブサイトへ

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/

※記載情報は変更される場合があります。

※最新情報は公式サイトをご覧ください。

(文)杉浦岳史

-7.png)

-4.png)