美術館で出会う、北欧の風景と心地よさ。

北欧の家具やインテリアが好き。そう思っている人はきっと多いはず。木のぬくもりを感じるテーブル、やさしい色合いのファブリック、冬の長い夜をあたたかく包み込む照明。凜とした自然の美しさと厳しさのなかで育まれた、暮らしをいつくしむ思い・・・。数千キロも遠く離れているのに、どこか日本人の心にもすっとなじむ心地よさが、そこにある。

そんな北欧らしさの原点を見つめる展覧会「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」が、いま東京都美術館で開催されている。知らなかったスウェーデン絵画の世界にふれながら、北欧の自然と暮らしの豊かさを知ることができる、ほかにはない機会になるはずだ。

19世紀絵画の始まりは、クラシックな主題から。

まずは時計の針を300年ほど戻してみよう。フランスでルイ14世の時代に王立絵画彫刻アカデミーができたことはよく知られているが、スウェーデンも他の北欧諸国に先駆けて、1735年に王立素描アカデミーを創設。のちに王立美術アカデミーとなって、スウェーデンの美術界をリードしていくことになる。そこではフランスにならったクラシカルな美術教育が行われ、スウェーデンの歴史や神話を題材にした作品の制作が重視されたという。

Photo: Cecilia Heisser / Nationalmuseum

展覧会の冒頭を飾るこの美しい妖精たちの絵も、こうした流れから生まれた。画家のニルス・ブロメールは、1800年代前半に王立美術アカデミーで学んだのちにパリに留学。その後、祖国に戻ると、北欧の神話などをテーマにスウェーデン独自の芸術を求めて、民衆のあいだで語り継がれた物語にかたちを与え、その詩的な表現で人々の心をとらえた。美しい自然のなかに妖精たちが宿ると伝えてきた、どこか愛らしい北欧のスピリットを感じる。

パリの新しいスタイルに憧れた若い画家たちの挑戦。

ところが、お手本としてきたフランスの画壇に転機が訪れる。印象派に代表される近代絵画の新しい潮流の幕開けだ。ギリシャ神話の物語などをテーマにすることが良しとされてきたパリの美術界で、エドゥアール・マネや印象派の画家たちは変化を求めた。自分たちの時代にふさわしい今を、そして移ろう自然のきらめきを描こうと、新しい絵のスタイルを生みだしていたのだった。

スウェーデンの若い画家たちは、こうしたフランスの変化を知り、自分の国の時代遅れのアカデミーに不満を抱き、パリを目指した。特に彼らが魅了されたのは、人間や自然のありのままの姿を見つめて、高い描写力で伝える自然主義やレアリスムの表現だった。とりわけバルビゾン派やジュール・バスティアン=ルパージュなど、素朴で情緒あふれる表現が好まれ、学ばれた。

上記の展示作品左のアーンシュト・ヨーセフソンが描く《村人たちの噂話》はその典型といえる。彼は農民たちの質素だが時に過酷な生活を描くレアリスムに関心を持ちつつ、その村の女性たちの視線に隠されたドラマを物語画のように描いた。

Photo: Nationalmuseum

1879年にパリに居を構えたアーンシュト・ヨーセフソンは、パリ滞在を通じて、光にあふれた明るい色彩を駆使する技法と感覚を手に入れる。印象派の画家たちにも呼応した手法を巧みに使いながらの、独自のみずみずしく洗練された描写が美しい。

自然を求め、グレ=シュル=ロワンに集まった芸術家たち。

パリ郊外のバルビゾン村では、カミーユ・コローやジャン=フランソワ・ミレーらが集まって戸外制作を実践していた。自然主義やレアリスムに共感したスウェーデンの画家たちは、この「バルビゾン派」にならい、やはりパリから南東へ70キロほどいった小さな村、グレ=シュル=ロワンに集い、滞在制作を行うようになった。

彼らは都会の喧噪を離れ、静かなやすらぎを与えてくれるこの地で、繊細な光や鳥たちの姿を追い、瞬間の美しさを描きとめた。それは北欧の画家ならではの自然への感性があるからこその表現だったのかもしれない。どこか日本の浮世絵や襖絵などの影響も感じられるスタイルをじっくりと見てみたい。

Photo: Cecilia Heisser / Nationalmuseum

日常における、暮らしのかがやきを描く。

1880年代の終わりになると、フランスで活動していたスウェーデンの画家たちは故郷へと帰国していった。そこには、フランスでの経験をもとに祖国スウェーデンで新たな芸術を築きたいという思いがあったという。

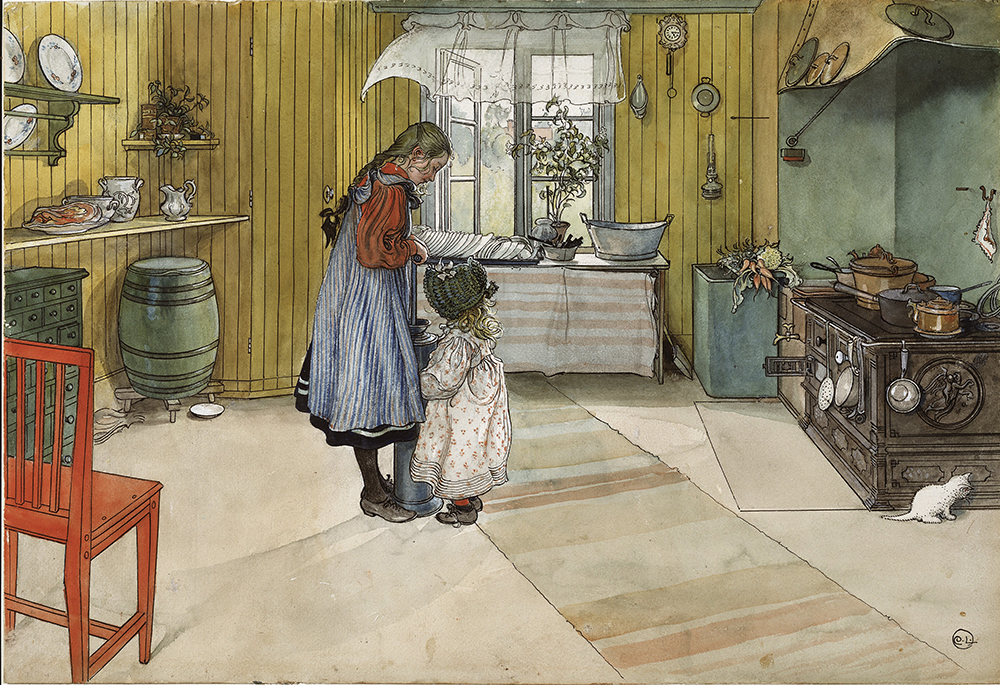

フランスの若き画家たちは、パリのカフェやキャバレー、友人たちとの交遊など身近な題材に目を向けた。帰国したスウェーデンの画家たちも、家族との暮らしや、ともに制作をする仲間たちの姿など、日常の光景を描くようになっていく。なかでもカール・ラーションは、自身の住まいや家族との心地いい時間を描いて、理想的な家族のかたちを世に提案するものとして注目された。

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

ラーション家では、自分たちの生活スタイルに合うように、さまざまな時代、様式の家具を組み合わせ、改装を重ねながら暮らしていたという。絵に描かれた妻のカーリンは、家具やテキスタイルのデザイン、刺繍なども手がけた人で、家のすみずみまで彼女のセンスが息づいているようだ。彼らの暮らしは、美しい生活のヒントとして当時の教育家に紹介されたほど。今風に言うなら、まるでライフスタイルコーディネーターのような存在と言えるだろうか。その生活の風景は、やがて「スウェーデンらしい暮らし」の象徴として知られるようになっていった。

現実にはない、見えない心の世界を描く。

一方で、目の前の物事を描写することよりも、感情や気分、人間の内面の世界を表現していく画家たちもいた。ヨーロッパ全体で、神秘的なイメージや精神世界を絵画に映した「象徴主義」という潮流が生まれた時代。スウェーデンでは、古代北欧の物語や伝承にもインスピレーションを得て、独特の表現世界へとつながることになった。

Photo: Erik Cornelius / Nationalmuseum

一見、モネの《睡蓮》のような、美しい色彩の集合体に見えるこの絵。画家のストリンドバリは、これを「鬱蒼とした森」だと説明しつつも、一歩進んだ解釈として「ワンダーランド、光と闇の闘い」という象徴的な意味合いでも説明しているという。どこか心の深い部分、あるいは光と闇が混在する現実社会を映しているかのようで、見る人にさまざまな感情を呼び起こす。

Photo: Hans Thorwid / Nationalmuseum

もう一度、祖国の美しさを発見する絵画の創造へ。

そして展覧会の最後には、1890年以降に新たな展開を見せたスウェーデンの風景画を取り上げる。かつては「描くべきもののない国」とさえ言われたというスウェーデン。しかし、森や湖、山岳地帯、岩礁の続く海岸線、群島といった、北欧ならではの、厳しく、しかし豊かな自然の風景が、画家たちの眼によってもう一度「発見」される。彼らは、フランスとは違うその自然の美しさにふさわしい表現を模索するという、新たな課題に取り組むことになった。

Photo: Anna Danielsson / Nationalmuseum

エウシェーン王子は、スウェーデン国王オスカル2世の息子だが、スウェーデン絵画の黄金期を代表する風景画家の一人でもある。上の作品は、彼がストックホルムの南にあるティーレスウーの宮殿で滞在制作したもの。静かに水をたたえた湖畔の積み藁や小舟に感じられる小さな人の営みは、絵の大部分を占める空や大地と対比され、圧倒的な自然の存在を印象づける。夏の長い夜を彩る仄かな光が永遠の時を感じさせる、まさに北欧を象徴する風景がそこにある。

近年は、フランスやアメリカでも大規模な展覧会が開かれ、世界的に注目を集めるスウェーデン絵画。東京都美術館で開催されているこの展覧会では、スウェーデン国立美術館の全面協力のもと日本にやってきた80点を越える作品が、私たちを未知の絵画世界の扉をひらいてくれる。今や日本人にとって馴染み深い「北欧」の、暮らしと自然を見つめる視点の原点を、ぜひこの展覧会で発見してみてほしい。

東京都美術館開館100周年記念

スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

会場:東京都美術館(東京・上野公園)

会期:2026年4月12日(日)まで

開室時間:9:30–17:30、金曜日は20:00まで ※入室は閉室の30分前まで

休室日:月曜日、2月24日(火)※ただし2月23日(月・祝)は開室

詳しくは展覧会ウェブサイトへ

https://swedishpainting2026.jp

※記載情報は変更される場合があります。

※最新情報は公式サイトをご覧ください。

(文)杉浦岳史/文筆家、アートナビゲーター

広告コピーライターとして活動しながら2009年に渡仏。美術史やアートマネジメントを学ぶパリ芸術高等学院(IESA)を修了。パリで独自の展示企画やコーディネートに携わる。現在は京都を拠点に、15年間のパリ滞在をもとにポッドキャスト配信、アート・工芸の学びと実践の場「CURIOZIKA KYOTO」の運営に携わる。

Instagram : @paritore_podcast

-7.png)

-4.png)